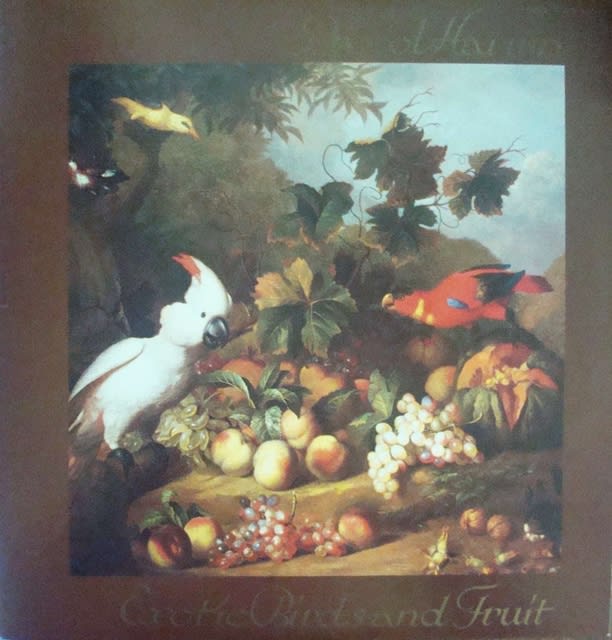

プロコル・ハルムの1974年の通算8枚目にあたるスタジオ・アルバム、Exotic Birds And Fruit(邦題は‘幻想’だった)。

(1977年の再発盤、ロック・グレイテスト・シリーズという廉価版を購入した。当時お値段1500円でした。)

今回はオーケストラを排したシンプルでストレートなバンド・サウンドを展開。

初期の様ならしさがあり、なかなかよろし〜

プロコル・ハルムの1974年の通算8枚目にあたるスタジオ・アルバム、Exotic Birds And Fruit(邦題は‘幻想’だった)。

(1977年の再発盤、ロック・グレイテスト・シリーズという廉価版を購入した。当時お値段1500円でした。)

今回はオーケストラを排したシンプルでストレートなバンド・サウンドを展開。

初期の様ならしさがあり、なかなかよろし〜

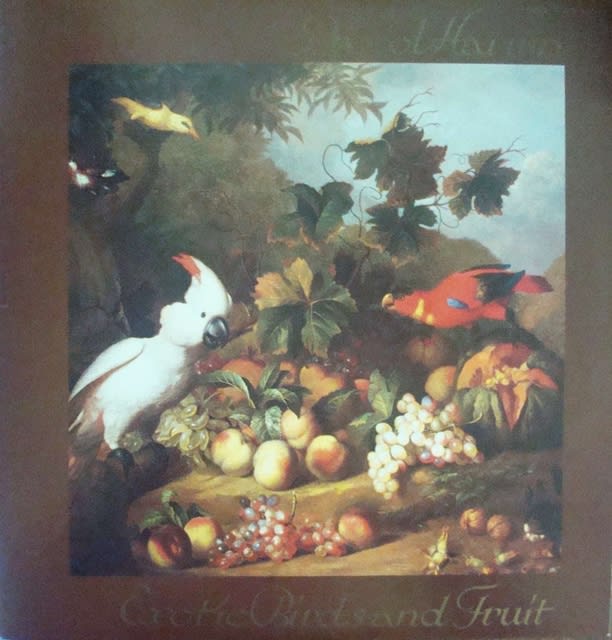

このアルバム、レノン・ファンの間でも賛否両論。

(ニクソンと毛沢東が素っ裸で踊る刺激的な写真)

(John & Yoko/Plastic Ono Bandの1972年作、Some Time In New York City)

かって私の部屋でもこのレコードだけは全編を通して聴く事はなかった。

その理由としては、曲が政治的過ぎて親しみに欠ける、とは言え英語を聞いて瞬時に反応できない私なんかはまあ別にどうって事はないのだけれど….

ただ、Woman Is Niggerは簡単な単語のため、私でもその重みをなんとなく理解できる。

(まさかのキャピトル盤)

それ以外に、各曲のクオリティーが前2作のソロ・アルバムと比べるとやはり落ちると感じるのと、例のあのお方のキンキンした甲高いお声の存在。

しかし多くの年月が過ぎ去り、今聴けばまた違った印象を受けるかも?

亀の甲より年の劫とはよく言ったもので、あら不思議! さすがヘビロテしたいとは思えないけれど、あのヨヨヨヨヨヨヨ〜♪の歌唱にあまり嫌悪感を感じなくなった様な….

そう、歌唱というよりはむしろ特別な楽器の音色と思えばね。

Don't Worry〜♪ Don't Worry〜♪ Don’t Worry〜♪ Don't Worry〜♪ Don't Worry〜♪ Don't Worry〜♪ Don't Worry〜♪

心配しなくっていいよ。あんたも大人になったって事だ!

通りすがりの人:違うってば! 耳が衰えたんだってば!

今週もはや木曜日。

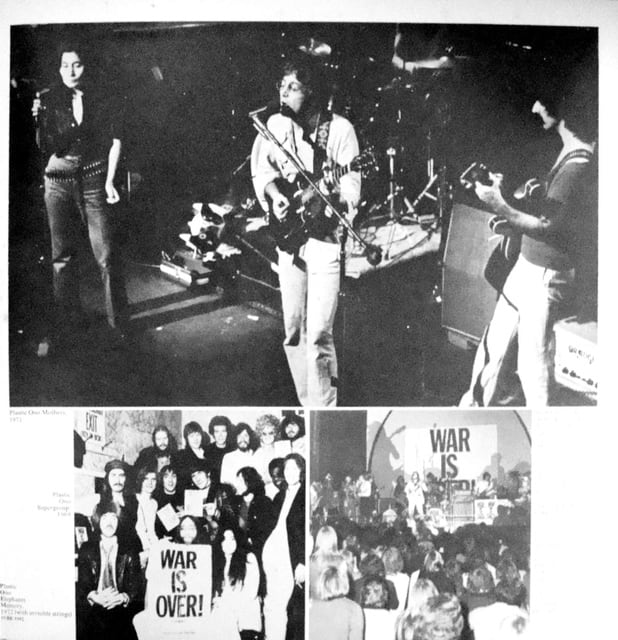

週末が待ちきれないそんな貴方に、1977年録音のヨーロピアン・カルテットによる作品、My Song。

いい意味でのリラックスした演奏は全体的に耳触りも非常に良く、数あるキース・ジャレットの作品の中でも人気の高いアルバム。

早く週末にならないかな〜

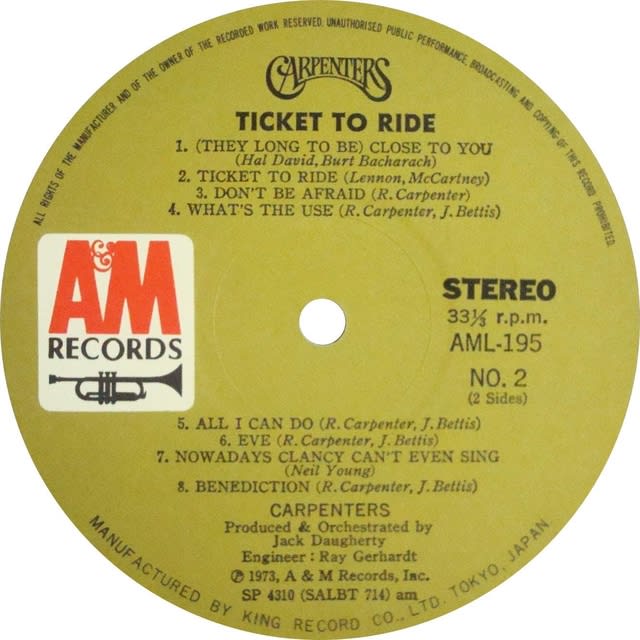

多重録音のコーラスを伴った1分程度の賛美歌の様な曲、Invocationでスタートし、 40秒程度の同様なアレンジのBenedictionで幕を閉じるトータル的なアルバム。

収録された全13曲中9曲がリチャードの作曲によるオリジナルを収録、そしてカレンがほとんどの曲でドラムを叩いている、新人のデビュー作としては彼らの色を出そうとした非常に意欲的な作品だったと感じさせられる。

それが1969年10月に出たアルバム、Offeringだった。

(渾身のデビュー・アルバムを飾る写真、やっつけ仕事みたいでこれはちょっとひどいね)

ただ彼ら自身ジャケの写真が気に入らなかったのとアルバムの知名度を上げるためなのか、1970年の11月にジャケのデザインを変更し、アルバム・タイトルもビートルズのヒット曲のカバーを取り上げたことからTicket To Rideと改題され再び世に出た。

(1973年の再発国内盤で、ゲートフォールド・タイプの国内仕様のジャケ裏を飾る写真は後年の二人を写したもの)

(なんと国内盤は、シングルでヒットし次のアルバムに収録されたClose To Youが収録されるオマケ付き、ただしこの曲の追加によってアルバムのバランスは少しばかり崩れたかな?)

残念ながら、自作曲に於いては後年のヒット曲連発時代と比べると少々地味で一般大衆の興味を引くにはまだまだ物足りなかったみたいで...

でも彼らだけが醸し出すことのできる上品な雰囲気は、今となってはスタイリッシュでなかなかよろし〜

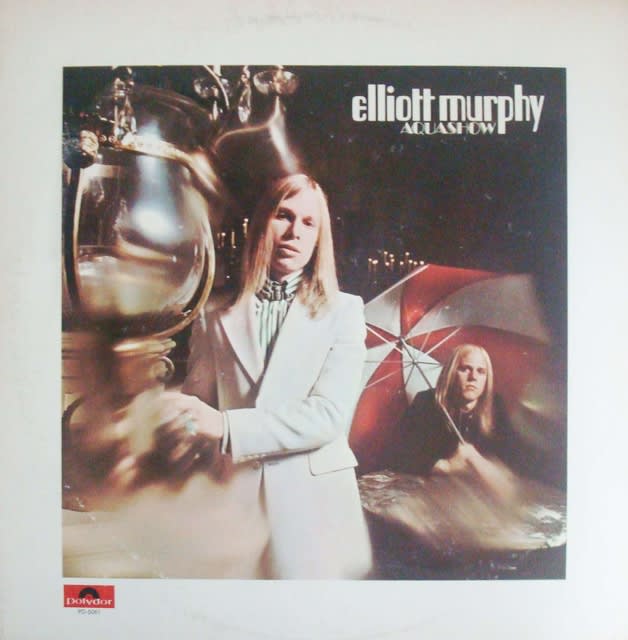

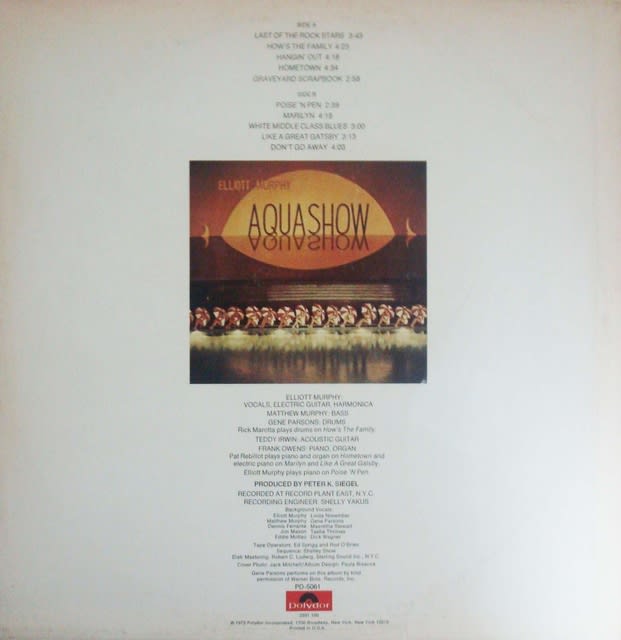

シンガー・ソング・ライター、エリオット・マーフィーの1973年のデビュー・アルバム、Aquashow。

(Aquashowとは音楽に合わせて行う水泳のパフォーマンス、スポーツというよりはショー)

(アメリカ盤)

日本では確かレコード化されなかった記憶が。

当時ブルース・スプリングスティーン共にディラン・チルドレンなどと称され将来を期待され、またこのアルバムも素晴らしい出来だったにも拘わらず残念ながら売り上げは芳しくなかった。

スプリングスティーンが、その後ビッグになったのになぜエリオットがそれほど注目を集めなかったのかはよくわからない。強いて言えば陽の雰囲気を持っていたスプリングスティーンに対してエリオットはアンダー・グラウンドの雰囲気を漂わせていたことから大衆受けしなかったのではないかと思えてならない。

それはさておき、このアルバム幻の名盤として評価され後にCDで再発されている。

チャンスがあれば是非ご一聴を。

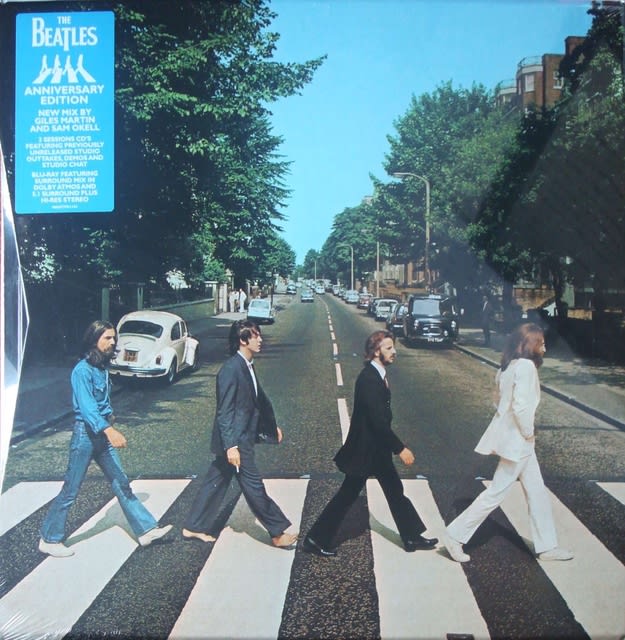

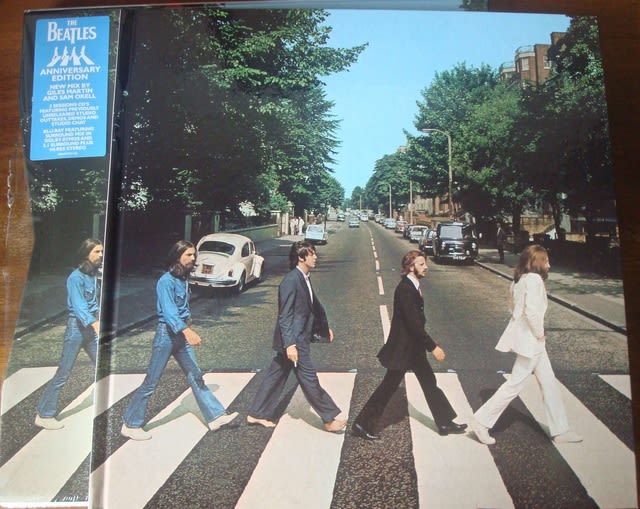

助手:博士! スタートの合図を聞き漏らしていたぐらいでそう落ち込まないで。実は博士を元気づけようとこんなの買っておきました。

博士:こ、こ、これは〜

助手:博士のレコード収集50周年記念として先日買っておきました。じゃ〜ん!

博士:しかし今月末は金欠で確かカード使用も封印しておったはずじゃが?

助手:あの〜、机の上に置いてあった封筒に現金が入っていたので、それをちょいと拝借。

博士:なぬ〜!それって、来月の通勤定期買うのにわざわざ取り分けて置いたお金。

助手:まあ固いこと言わずに。お金は天下の回り物、何とかなりますって!

博士:と言うことは昼飯を味噌汁付き焼きそば定食から、事務所の近所のグルメ・シティーに置いてある特価のランチ・パックと午後の紅茶のセットが当分の間続くってことかね?

ムム〜

それはともかく、開封の儀にまいろうではないか。

助手:ハハッ〜

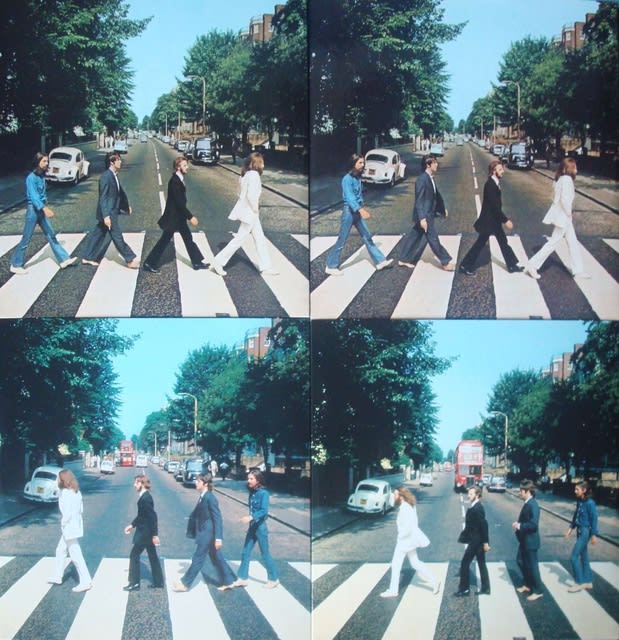

(ハード・カバーのスリーブからこれまたLPサイズのハード・カバーの本が登場)

(各ハード・カバーの表紙の裏側にディスクが2枚ずつ収納されている)

(CD3枚、ブルー・レイ1枚の計4枚のメディア)

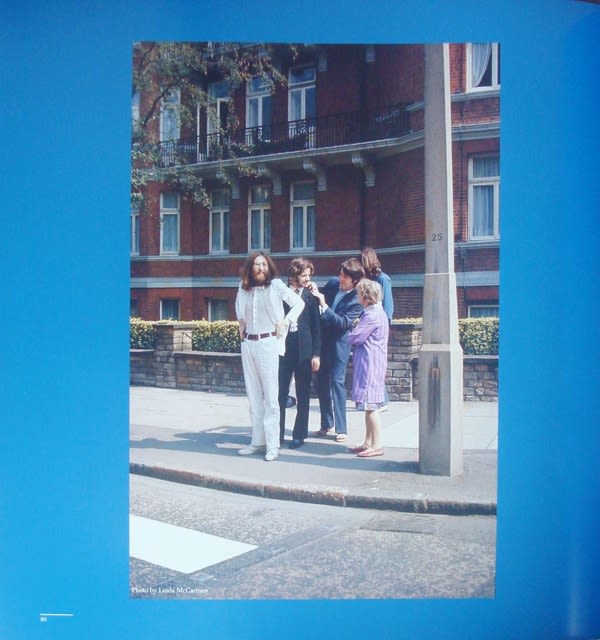

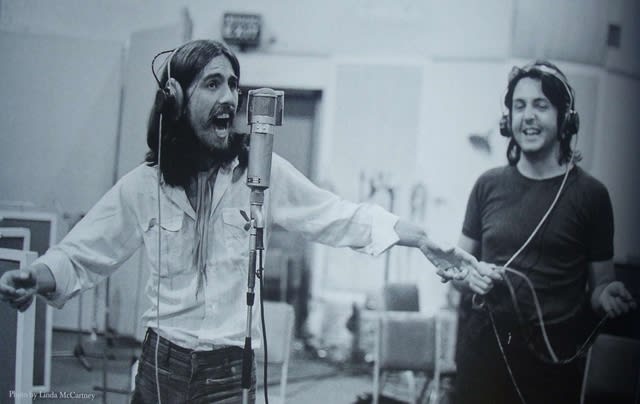

(本の中身は珍しい写真とともに曲の解説が個別に、しかも英語で記載されているではないか!)

でっ、肝心の音はと言えば、スッキリ・ハッキリ系のリミックスで、まあ聴き易くなったって感じですかね….

ビートルズの集大成の様なアルバムで、オリジナル・レコーディングの際当時のアビー・ロードの8トラックのシステムを最大限に活用して制作された優れものだったから、オリジナルの雰囲気をブチ壊す様な大胆なリミックスは当然のことながら施されてはいない。

それ故、アマゾンのレビューでしょぼいと言う評価を見るにつけ今回はスキップしようかと考えていたのだが…

結局購入と相成る。

まあ話の種にするにはチート痛い出費ではあったが、自称4流ビー・コレクターとしての使命、お布施をしたってことでリミックス効果と同様心はスッキリ!

なんだか嬉しい様な悲しい様な….

退屈な日を作り出すその一瞬一瞬の時を刻んでいく。

時間をすぐに無駄にしてしまう

生まれた街をブラブラしながら

行き先を示す何かもしくは誰かを待っている

日向でゴロゴロしているのにも飽きて、家の中から雨を眺める

まだ若いし人生は長い、今日をつまらなく過ごすのもアリかと

で、ある日世の中10年が過ぎ去ってしまったのに気づく

どの様に生きていけばいいか誰も教えてくれなかったし、そもそもスタートの合図を聞き漏らしていた

ピンク・フロイドの1972年作、Dark Side Of The Moonに収録されたTimeという曲の一節を超訳してみる。

博士:むむ〜 考えさせられるのう。

助手:そりゃ 博士みたいに人生を怠惰に過ごしてきた人にはドスンとくる歌詞ですね。惰性で生きてきてあっという間に白髪のおじいさん誕生!

博士:頭髪だけじゃなく、ヒゲも鼻毛も白いのが見受けられる。その間一体ワシは何を成し遂げたのじゃろうか?

中高大と学校に行かせて貰ったのに、習ったことで今覚えていることはほとんどない有り様じゃからのう〜

助手:その代わり、中学に上がってから約50年に渡ってシコシコと集めたロックのレコードがあるじゃ無いですか。

博士:それはそうじゃが、当時は英語の授業チンプンカンプンで音だけを楽しんでいただけじゃ。せめてフロイドが当時Timeで歌っていた内容に少しでも気がついておればのう〜 ワシもスタートの合図を聞き漏らしていたクチじゃ。

助手:彼らは、Timeの最後でこう言っています。

イギリス人がそうする様に静まりかえった絶望の中で耐え忍ぶのさ

もうちょっと何か言いたかったんだけれど、時間もなくなりそしてこの歌も終わってしまう。

博士:なるほど、今さらジタバタしても遅いってことかの〜 それじゃ開き直って今宵は先日開けたバーボンでもチビチビやろうじゃないの。

といつもの能天気な博士の週末の夜でした。

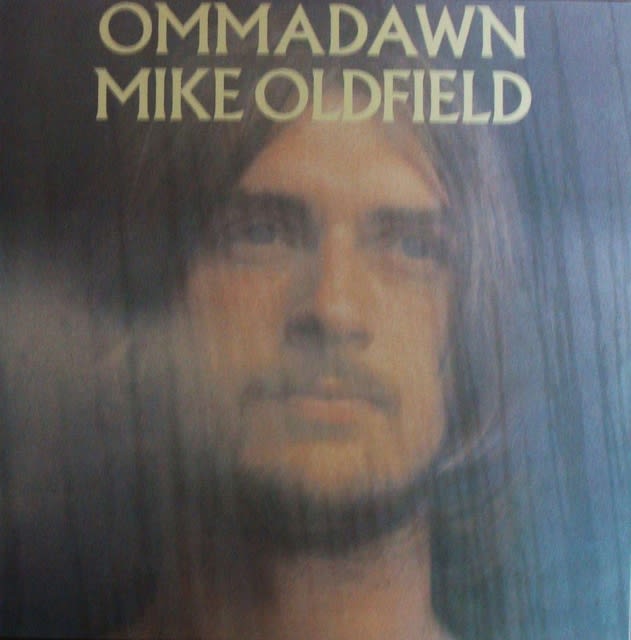

1973年のデビュー・アルバム、Tubular Bellsから毎年1作ずつアルバムを発表し、初期3部作の最後を飾るのが、Ommadawn。

商業的な成功目指すアーティストとは対極を歩む芸風だったのに、イギリスではチャートの4位を飾る大ヒット作となる。

三部作の第一弾のTubular Bellsは大ヒット映画エクソシストのサントラに関わったおかげでアメリカマーケットで大ヒットを収めたが(実際は版権の関係でマイクのオリジナルは映画に使用されず、別の奏者による バージョンが映画に使用された)、残念ながらこのOmmadawnはそのような援護射撃もなく当時アメリカではそれほどインパクトを与えられなかった 。

多分イギリスでのヒットは、アイルランド、スコットランドやウェールズなどの民謡とも言えるケルト風味溢れる牧歌的なサウンドが彼の地のリスナーの郷愁を掻き立て彼らのハートをがっちりと掴んだことからもたらされたのではないかと….

ちなみにアルバムタイトルのOmmadawn とよく似た発音をするゲール語もしくはアイルランド語から派生した言葉にOmadhaunやAmadanがありおバカさんという意味だそうな。もちろんマイクはおバカさんと言う意味のOmadhaunやAmadanを意識したわけではなく、単にOmmadawnという言葉の響きが気に入ってアルバムのタイトルに採用したらしいとの事。

やっぱり3分程度の長さで終盤に心地よいサビが登場するインスタント・ポップ・チューンになれてしまった人達にはちょいとハードルが高いかも。

(20分近くの曲がたった2曲のみ収録されていた)

私の場合は聴いているとあまりの気持ち良さについ眠りに誘われてしまい、子守唄がわりに重宝しています。

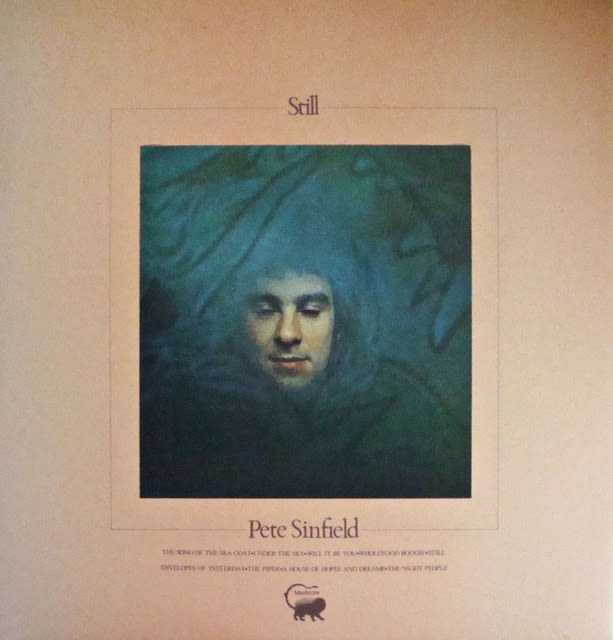

アメリカにおけるIslandのライブ・ツアー終了後、キング・クリムゾンはロバート・フィリップの一声で解散。

それまでの作詞担当のピート・シンフィールドにロバートから別れの電話が。

キング・クリムゾンの目指すヘビーな音楽の方向性についていくことが出来ないピートはバンドからの脱退を受諾。

そして、ロバートに対する回答が、1973年のソロ・アルバム、Stillだった。

これがピートのやりたかった事に違い無いが、如何せんクリムゾンでは裏方の役回りだった彼のボーカルではチート役者不足。

クリムゾン時代と同様に専任のボーカル、例えばジョン・ウェットン、ジョン・アンダーソンとかグレッグ・レイクなんかを全面的に起用すれば、静寂の中に一本芯の通った力強さを表現出来たのでは….

と、トウシロのプログレ・リスナーが偉そうに宣っていますが、如何なものでしょうか?

ジャケのデザインは秀逸でそれらしき良い雰囲気を醸し出しているので、残念!

(マンティコア・レーベルからの発売なので、グレッグ・レイクの手助けが有ったのだろう)

日曜の夜は金曜と違って本当にテンション下がるね。

何しろ、次の朝早く起きて会社に行かなくてはならないから。

子供の時は、日曜洋画劇場の淀川長治氏の締めの解説が終わり、洋画劇場のなんとなく物悲しく聴こえたエンディングのミュージックが流れるのを合図にあぁ〜休みは終わったとガックリしながら就寝の支度を始めたものだ。

あれから数十年が過ぎ日曜洋画劇場が存在しなくなった今でも同じ様な気分となる。

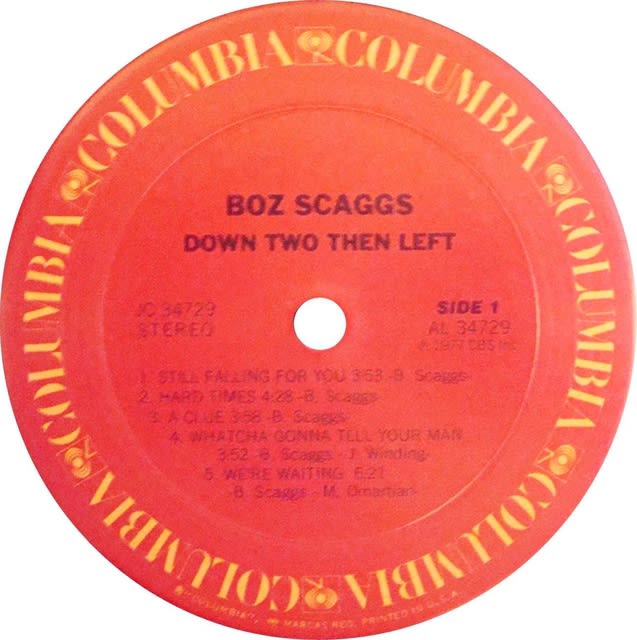

そんな雰囲気を慰めようと取り出したるレコードは、ボズ・スキャッグスの1977年のアルバム、Down Two Then Left(2ブロック下って左に折れる)

大ヒットした前作、Silk DegreesのAOR路線の延長上に少しばかりソウル調のアレンジを施したという印象かな?

音量を絞ってこれを聴けば何と無く穏やかな気分になって、あしたの朝を迎えることが出来るかな?

翌日の朝、事務所のデスクからおもむろに立ち上がりビル内の通路の扉をふたつばかり通り過ぎ左に折れると….

そこはトイレだった。

多少Hard Timesだったとしても、ウォシュレット搭載だから朝から快腸といきたいものだ。

ジェファーソン・エヤプレーンの1969年にでたライブ・アルバム、Bless Its Pointed Little Head。

彼らの人気が絶頂だった1968年冬のニューヨークのフィルモア・イーストとサンフランシスコのフィルモア・ウエストでのライブ音源である。

それまでのスタジオ・アルバムよりもさらにパワー・アップされ、ヨーマ・カウコネンのブルージーなギターも快調、さらにスリック姐さんのシャウトも大迫力。

やっぱりライブ盤はこれでなくっちゃ!

なぬ〜 ジェファーソン・エヤプレーンなんて知らないって?

確かにね。日本じゃシングル、Somebody To Loveがラジオでかかったぐらいだからね。それにこのバンド、メンバーの出入りも結構激しくそれに従って芸風も変化。

一番致命的だったと思えるのは、人気絶頂だった68−9年頃に来日公演が無かったのが痛かった。

バンドの中心かつ創設メンバーだったマーティ・バリンやポール・カントナーもすでに鬼籍となった今、ビートルズやストーンズの様に50周年を祝われる事もなくバンドの記憶は忘却の彼方へと。

博士:これではいかん〜!

助手:その通りですね。彼らの栄光の活躍を忘れないためにも敬意を評して、それではみなさんご一緒に!

DON’T YOU おっさんBODY TO LOVE, DON’T YOU 兄さんBODY TO LOVE ♪ 〜

(1982年に出た廉価版のレコード、1800円でした)

金曜の夜は本当にリラックスできる。

何しろ、次の朝早く起きて会社に行かなくて済むからね。

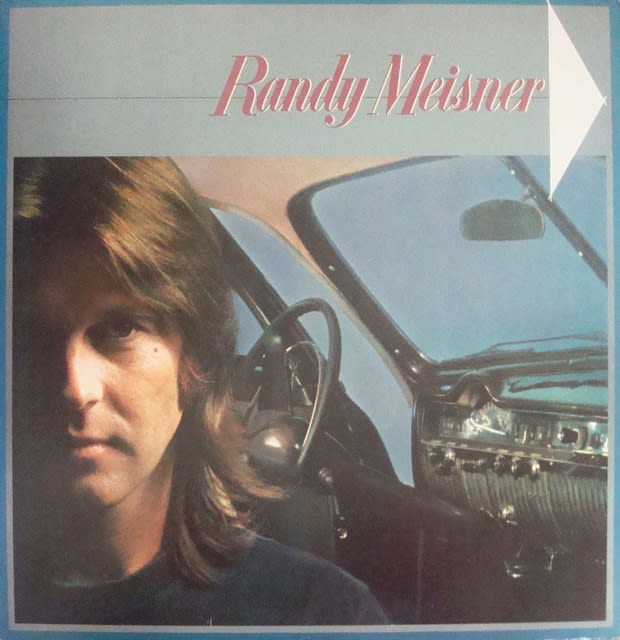

こんな夜はマッタリしたのがいいと取り出したるは、ランディー・マイズナー の1978年のセルフ・タイトルのソロ・アルバムでも。

長期間に渡るツアーによる消耗とメンバー間のちょっとしたフリクションでイーグルスから脱退し出したアルバムだった。

イーグルスでのヒット曲、Take It To The Limitのセルフ・カバー以外は外部の作者の作品を取り上げている。また、このアルバムではジョン・デビッド・サウザーとグレン・フライの共作のBad Manという曲を歌っているし、酷い喧嘩別れだったわけでもないのかな?

超人気グループでの活動における大きなプレッシャーから解放されリラックスした様子が、収録されている曲だけでなくジャケに写っている写真からも十二分に伝わっていると思う。

(癒しのビンテージ・カー、マーキュリー)

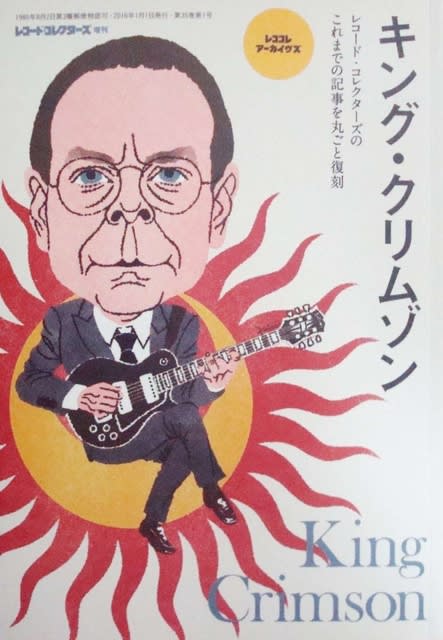

私のような初心者が一見さんお断りとでも言っているようなハードルの高い曲作りをするプログレ・バンドのアルバムを試聴する場合、前もって予備知識を持たず聴くとを何じゃ〜これは!となる場合が多い。

やっぱり、聴く前に何か情報を入れておいたほうがすんなり聴けるのではないかと…

国内盤を買えばライナー・ノートが付属していてそのバンドや収録曲のある程度の知識が得られるのであるが、通常ライナー・ノートの筆者はレコード会社の意に沿って原稿を書くのでアゲアゲの記述がそこかしこに。

また、クリムゾンに関するレコードやCDは結構集めているものの、国内盤は結構値が張り私の手元にあるほとんどが海外盤で情報を得るためのライナー・ノートが付いていない。

したがって、専門誌などを読めば多少アゲアゲ度は薄まり客観的なレビューが見受けられるのではないかと、書棚にあったレココレ社出版の増刊号キング・クリムゾンなる本を手にとって見た。

実は2016年1月に発行とほぼ同時に買ってはみたが、なかなか時間の都合もつかず 読まずにかれこれ3年が過ぎ去った。

これじゃいかんと、奮起して昼の空いた時間にパラパラパラとページをめくる。

なぬ〜 アーカイブのライブ盤を除いた彼らのオフィシャルなアルバムのジャケにはアルバム、Redを除いてメンバーのお写真が全く無いじゃないの!

Red には確かにジョン・ウェットン、ビル・ブルフォードとロバート・フィリップお三方のお顔が。だけどジャケ裏にはピーク・メーターがレッド・ゾーン入って今にも振り切れる寸前! 即ち、このアルバムで自爆(解散)する事をほのめかしていて、これが彼らの最後のご挨拶と取れるかも…. 後日、クリムゾンは違ったアプローチで復活するのだが。

すなわち彼らはスキルのある演奏集団であり、演奏形態も一般的なロック・バンドによく見受けられるステージ・アクションやギミックもない。すなわち、プロとして各メンバーがそれぞれのパートを責任を持って演じることが重要で顔出しの必要もないと言う事なのかな?

てな事はクリムゾンの場合、心して音を聴け!ってことかな?

助手:博士〜! 仰せの通り クリムゾンのファースト・アルバム、 In The Court Of The Crimson King気合いを入れて聴いてみました。

博士:でっ、聴いてみて何か心を打たれたような発見はあったかのう〜?

助手:ええ。Moonchild〜♪がまた君に〜恋してる〜♪とそっくりさんでした。

博士:泣けるのう〜

先日髭剃りの替刃のカートリッジを買おうと近所のドラッグ・ストアへ。

大昔は電動シェーバーを使っていた時期もあったが、複数刃のカートリッジが販売されたことによりワン・ストロークで結構深剃りが効くし、また散髪屋で髭を剃ってもらっても顎のあたりに結構剃り残しが感じられるので、帰宅後自身でツルツルに手動シェーバーで剃ることにしている。

以前買った某メーカーのシェーバーの替刃を探していると、

替刃カートリッジ4個で990円だって〜! そして多分特価の販売の売れ残りだと思うけど、隣に並んでいた同じ替刃とセットになったシェーバーがなんと替刃9個つきで1460円。

なぬ〜! 私に替刃付きのシェーバーをもう一度買えと言うのか?

ところで、プリンターとインク・カートリッジ場合、同様にプリンター本体は比較的安い価格設定で小物のインク・カートリッジは馬鹿高い。

あまりに高いので、以前ネットで最安値の互換性のあるカートリッジを買ってしばらく使っていると、インクが目詰まりしてプリンターが使用不能に。 でっ、慌てて電気屋に修理に持っていくとその修理費は新しいプリンターを買ってお釣りが来るくらいの費用にと言う苦い経験が...

所謂囲い込み戦略の販売ってやつね。本体を安く買わして消耗品で儲けるって手口。

今回の場合はまだシェーバーの特価商品が売れ残っているので馬鹿高い4個入り替刃を買うより安く済ませることができるが、同じシェーバー本体がもう一本増えるっていうのもなんだかな〜と思って一旦帰宅。

通りすがりの人:同じものを2本ってなんだかな〜ってエラそ〜に言ってるそこのあなた! この不始末は一体?

私:どうもすいません。まだ買っていないと思っていたものがすでに買ってあると言う健忘症の仕業じゃないかと….

歳を取ると集中力が無くなってくる。

かっては密会型のヘッド・フォンで 精神を集中し一音も逃さないぞ〜てな感じで音楽と向き合っていたのだが、もうそんな芸当は出来なくなってしまった。

通常、安物のスピーカーを通してご近所迷惑にならない程度の音量で流し聴き。

昨今ナンタラ記念と称してリマスターやリミックス盤がバンバン登場し、 旧盤と比較してどこそこがこの様に違っているなどと鋭い指摘をされるマニアの方もいらっしゃるが、私なんてそんな違いなんかもうどうでも良いからね〜って開き直る次第で….

じゃあ音の良し悪しも分かりもしないのになんでナンタラ記念盤なんて買っちゃうの?とマニアの方々からお叱りを受ければ、黄門様を目の前にしているかの如くハハッ〜と平伏すばかり。

まあ発作的に勢いで買っちゃうのかもね。そして月末金欠地獄に嵌まり込む悪しき習慣の繰り返し。

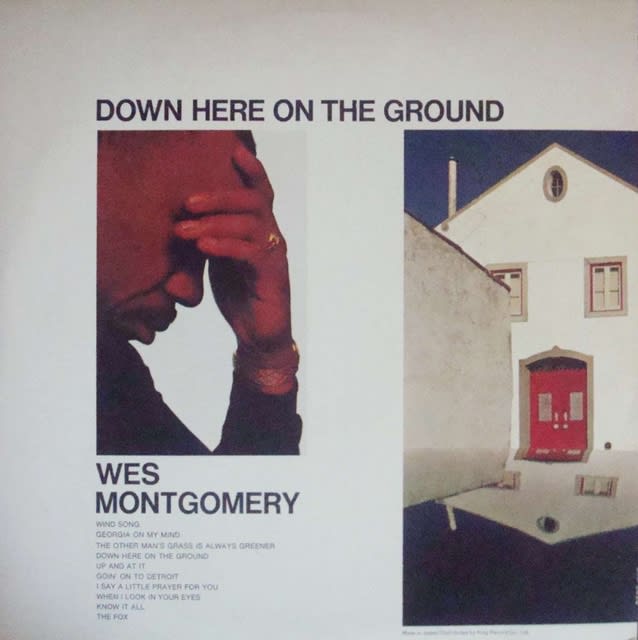

てな事で本日取り出したるレコードは、1968年初旬にリリースされたウェス・モンゴメリーのCTIレーベル、イージー・リスニングジャズ3部作の2枚目にあたる、Down Here On The Ground。

(76年に出た再発盤、お値段千八百円のお手頃価格だったので当然経費削減って事でジャケ仕様にしわ寄せが...ゲート・ホールドからシングル・ジャケに変更)

マニアだけのジャズでなくもっと聴き手の裾野を広げようと、CTIレーベルを立ち上げたクリード・テイラーによるプロデュースでポップよりのウェスが聴ける。まあジャズ・ファンからするとグルーブ感がなく演奏も凡庸であっさりし過ぎて面白みに欠けるって言われるかもしれないけれど、私のようなジャズ初心者にとってはこのアルバムでのウェスの爪弾くギターから湧き出るスムーズな演奏とわかりやすいメロディーは本当にリラックス出来る優れ物かと。

それにジャケのビジュアルも秀逸で壁に飾りたくなる。

今の私としてはこれでいいのだ〜