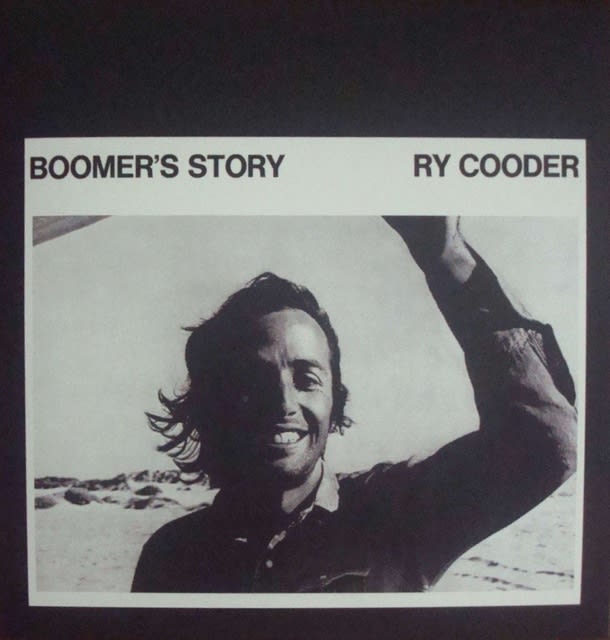

1972年のライ・クーダーの三枚目のアルバム、Boomer's Story(流れ者の物語)

アコースティックなサウンドが主体の穏やかなアメリカン・ルーツ・ミュージック。

トラッドや無名ミュージシャン作による彼方に忘れ去られた曲を取り上げ、シンプルかつ丁重な伴奏をバックにライが奏でるギターと朴訥なボーカルが流れ者達の物哀しい人生をしんみり語るってイメージ。

真夜中に音を絞って聴けば癒されるかな....

1972年のライ・クーダーの三枚目のアルバム、Boomer's Story(流れ者の物語)

アコースティックなサウンドが主体の穏やかなアメリカン・ルーツ・ミュージック。

トラッドや無名ミュージシャン作による彼方に忘れ去られた曲を取り上げ、シンプルかつ丁重な伴奏をバックにライが奏でるギターと朴訥なボーカルが流れ者達の物哀しい人生をしんみり語るってイメージ。

真夜中に音を絞って聴けば癒されるかな....

アコースティックなサウンドによる穏やかなフォーク・ロックと思いきや、ディストーションの掛かったエレキ・ギターを掻き鳴らす。

ウナギのようになかなかつかみ所のないこのお方、ニール・ヤング。

彼は1992年にアルバム、 Harvest Moonを出す。

20年前の1972年に出た大ヒット・アルバム、Harvestの第二幕とも言われている穏やかなフォーク・ロック調のアルバムだ。

もちろんその20年の間には、1987年のComes A Time、1980年のHawk & Doveや1985年のOld Waysなど同系統のアルバムは出たのだが、このHarvest MoonにはHarvestの録音時に登場したニールのバンド、Stray Gatorsの名がアルバムに敢えてクレジットされているので本人も何か特別な思い入れはあるのかも...

収穫の夜天頂に光り輝く月の下で、20年の時を経てもう一度あの日に帰ったみたいに君と愛を語り合おうではないか。

私のような者が、Because I’m Still In Love With You、On The Harvest Moonなん〜て歌うと、かーちゃんに何か下心があるのではないかと取られかねない。

まあ、日本人にはチート無理な世界かな….

因みに本作はCrazy Horseとの共演した前作Ragged Gloryの爆音による耳鳴りを鎮めるためのリハビリみたいなもので、その次のアルバム、Sleep With AngelsではまたまたCrazy Horseと組んでガンガン爆音を披露する。

敢えてジグザグに人生を切り開いて進んで行けるのは今やニールだけかもしれない….

本当に貴重なお方であります。

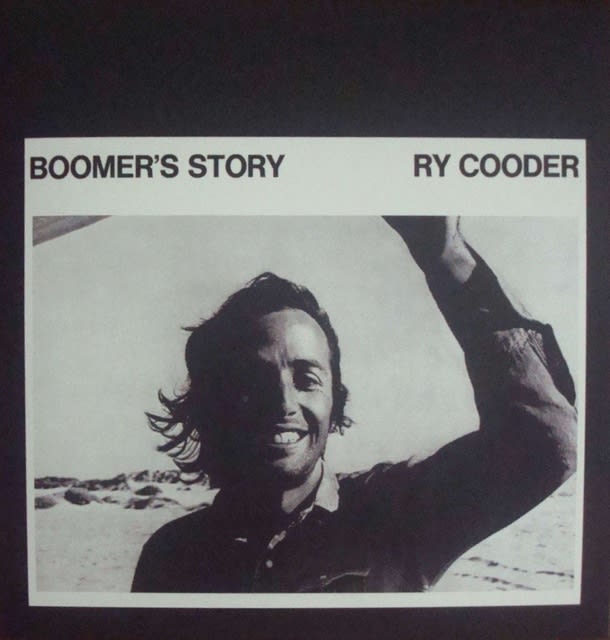

カタカタカタ。

あれ! ある箇所のキーパッドのひと文字を一回だけタイプしただけなのに、画面にはアルファベットと数字のふた文字が表示される。

こっ、これは一体?

ワード・ソフトをリフレシュしても、症状は変わらない。

キーパッドの隙間からキーボード内に侵入した微細なゴミが回路内の接触不良を起こしこのようになるのかな?

現在使っているのはiMacだが、ご存知のようにiMacを分解清掃するのは素人ではとても手に負えないレベルで、ユーチューブなんかでもiMacを分解してCPUを取りける作業などの動画をよく見かけるが、かなり難易度の高い作業となっている。

このキーボード、電池を挿入するキャップ部にはネジが切られているが、それ以外にネジらしきものは全く見当たらない。

仕方なしにキーボードを逆さまにした状態でおもむろにその背をパンパンと叩き喝を入れ、隙間抜きに詰まっているかもしれない小さなゴミを取り出そうと試みるも変化なし。

これでは仕事にならない。

同じ純正のキーボードを買うとなると、アップルのサイトで9800円也! しかもアップルのショップかアップルの通販サイトで買わなければならないのでこれだとすぐに問題を解決できない。

早速近所の大手家電販売店にチャリで行って互換性のある他のメーカーのキーボードを買うことにした。

お値段なんと2900円。

iMacとブルー・トゥースのペアリングを完了。

電池の寿命を永らえる省エネ設計を採用しているらしく悪くない。 iMac用のものと比べるとデザイン的に地味ではあるが、値段が3倍もするなら純正でなくてもOK。

カタカタカタと軽快なタイピング。

翌日ユー・チューブでさらに見つけた動画に、全てのキーパッドと電池を取り外し全体を水で丸洗いするという荒技が披露されていた。

オォ〜、これだ!

分解できないとなると、最悪廃棄覚悟でトライしてみる事に。

でその前に一旦症状を再確認。

あれっ? いつの間にか元に戻っている!

こっ、これは、一体?

あの誤動作の症状ってなんだったのか? 真夏日の暑気によってもたらされた幻覚だったのか….

カタカタカタと軽快なタイピング。

この文章をiMacのキーボードで作成しているが、今の所なんの問題も無い。

新しいキーボード、せっかく買ったのにタンスの肥やしにならずに果たして再登場なんてあるのだろうか…

無念、要らぬ出費じゃった〜 てな話結構ありますよね。

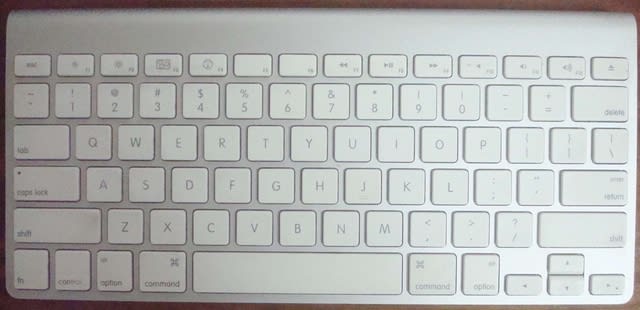

本日は元フリートウッド・マックのクリスティーン・マクビィーでも。

1982年マックはスタジオ・アルバムを出した後、一旦活動を休止しメンバー各自それぞれ個人的な活動に専念することになる。

クリスティーンも、1970年のクリスティーン・パーフェクト名義のソロに続くセカンド・ソロのレコーディングを開始。

1984年に出たのが、セルフ・タイトルのソロ・アルバム、Christine McVie。

マックの中でも中道ポップ路線を貫く唯一の古参ソングライター、クリスティーンは、リンジー・バッキンガムやスティーヴィー・ニックスらが提供するニュー・タイプの曲を中和し全体的にマックのサウンドを落ち着かせる役割を果たしていると思う。

このソロ・アルバムもマックに提供してきた曲の延長上にあり、アルバムからシングル・カットされ大ヒットしたGot A Hold On Meなんてもろマック。

新しくも派手さもないけど心が和む。

なんだかオレみたいな….

確かに新しくも派手さもないし、あまりのマヌケさで人の心を和ましてるからね。

ムム〜

いつも洋楽が中心なので、本日はThe Boomの1989年から1992年に出た初期4枚のアルバムから選曲されたベスト・アルバム。

このアルバムかれこれ30年も経っているけど、若さに溢れていてなかなかよろし〜

もちろんサウンド面では、デジタル・テクノロジーの進化や最新のミキシング手法が使われている今の歌と比べて、人によっては古いと感じるかもしれないが、どの歌も丁寧に歌われていて結構普遍的な内容なので、歌詞がドンと入り込んでくる。

定番の“島唄”、“釣りに行こう”、“中央線”、“そばにいたい”、“川の流れは”などなど、いい曲ばかりです。

いやー、今日は暑かった。

汗でギトギト。夜7時を回っても蒸し暑いので、ついにエヤコン・オン。

夏ですね〜

喉が渇いたので、カミさんが買ってきた梨でも食べようか。

と包丁で一刀両断。

あれ? どっかで見たような見たような。

そうかビートルズのレコードのレーベル・デザインに似ているね。

ビートルズのは青いリンゴだけど….

てなことで、アビー・ロードでも聴いてみようか。

(1995年にキャピトルで再発されたLPは白地に青いリンゴ。これが本当、梨に見える。)

やっぱり夏はリンゴでなく瑞々しい梨が一番。

なあ〜んちゃって。

パッと目に飛んでくる光景がコレだと、ゲッ! コレは一体〜 とびっくり。

それは風呂桶と洋式トイレのボウルがの共存。

今でこそユニット・バスなんかの普及で賃貸のアパートなんかでは当たり前の光景だが、70年代頃ではホテル形式の部屋に泊まらなければ日本国内では滅多に遭遇しない光景。

家族旅行や学校の集団での旅行でも泊まる所はまだまだ畳の上に布団を敷く和風の旅館だったから、都市部を除いて今の様にまだ下水道の普及が行き渡っていない時代に風呂場にトイレの存在はあり得なかった。

その後仕事で海外に行くようになってようやく慣れた感じだ。

ところで英語ではトイレのことをバスルームと言うことがある。これによってトイレに漂う匂いのイメージが消し去られて品の良い響きとなる。

やっぱり彼の国でも公共の場で直接的なトイレってイメージを出すことは、はばかられると言う事だろう。

ストーンズの物議を醸したBeggars Banquetのアート・ワークが急遽差し替えられた以前に同じ様な処遇になったアルバムがある。

1966年のママズ・アンド・パパス のデビュー・アルバム、If You Can Believe Your Eyes And Earsだ。

ジャケにはバスタブに入ったメンバーたちとトイレット・ボウルがバッチリ。

アルバムには、おなじみのCalifornia Dreaming、Monday Monday、Spanish Harlemやビートルズのカバー、I Call Your Nameなどなど、美しいコーラスが主体となった爽やかなフォーク・ロック調で制作され大ヒット。

当然イメージに相反するジャケのデザインにはクレームが付いた様で、すぐさまその箇所がカバーされた物に変更された様だ。

オリジナルのアート・ワークを尊重すると言う現在の風潮からなのか、現在のBeggars BanquetやIf You Can Believe Your Eyes And Earsの最近の再発盤は再びトイレット・ボウルがバッチリ。

まあ悪いとは言わないが、ご飯を食べる前に見ると、やっぱりなんだかな〜って気持ちになる。

ところで海外でバスルームにタイルが敷いてあるからって、バスタブの外で身体を洗っちゃダメですぜ。

古い建物だとバスルームの床に防水加工がされていない場合があるので、階下の天井に水が浸透してカビちゃいますからね。

1993年に出たオリジナル・アルバム、Off The Groundの世界ツアーのライブ音源をまとめた、Paul Is Liveが同年発売。

(ゲートホールドのジャケ、レコードは2枚組だった)

ポールに関しては、ウィングスが解散した後のソロ活動にそれほど興味がなくなったことからオン・タイムでレコードやCDを買わなくなくなった。一番の原因はやっぱりMcCartney IIのテクノ・サウンドにどうしても馴染むことなくフェード・アウトした感じですかね。

それにその後出すソロ・アルバムも数枚を除けば、私の思うかっての華のあるポールもしくはウイングスじゃ無かったしね。

シングル・ヒットは時折カーステから聞こえるラジオの番組で、成る程これが新曲なんだ〜と思う程度。

90年代になって音源がリマスターされCDが再発された頃、ぼちぼち安価な輸入盤を集め出しけどライブ盤までは手が回らなかった。

で、つい最近ユニバーサルの一味が既出音源で簡単に小遣い稼ぎでってことで、何種類かのライブ音源をリマスターしてCDとレコードを再発させた。

ポール死亡説が当時盛んに噂された原因となるアビー・ロードのジャケの写真を使ったパロディーのジャケに興味があってこのCDを今回買った。

アビー・ロードのポールは、他のメンバーと違って右足が先に出ていて、しかも裸足。さらにそのためか、一人だけ宙に浮かんでいるような印象も。さらに、利き手の左ではなく、右手にタバコを持っているのも何か不自然。

極めつけは、左の側道に止まっているビートルのナンバー・プレート、LMW 28IF。敏感な空想家は28IFに着目。もし(IF)生きていれば28歳と解釈したそうな。

今回は同じアビー・ロードのフォト・セッションでの別テイクの写真(背景に映る車や人間が異なる)を利用し、他のメンバーを消し去り、靴を履いたポールが利き手の左で犬のリードを掴んでいる。そしてビートルのナンバー・プレートには、51 ISと書き換えられていて、生きていれば51歳!

そして “ポールは生きている”と“ライブ音源のアルバム” という二つの意味を表したPaul Is Liveをアルバムタイトルに採用。

としゃれた作りとなっている。

で肝心の中身はといえば、51歳になれどもまだまだ声量豊かなポールのボーカルには非常に感心するが、どうしても往年のビートルズやウイングスの曲に耳が行きがちで、それ以外の新し目の曲やコンサートのアウトテイクはどうしても小粒で影が薄くなる残念なことに。

ニュー・アルバムの ツアーってことでそのような選曲になったのは仕方なかったわけだど、出来ればベスト・ヒット・ライブ的なものを出してくれればなんて当時は思った。

そうすると、忘れた頃の2002年に数曲を除いてビートルズ・ウイングスの大ヒットてんこ盛りのライブ盤、Back In The US(Back In The World)が出たっ〜!

相変わらず商売がうまい。

とは言えプロの歌手でもたった一曲の大ヒットを飛ばすことは至難の技なのだけれど…

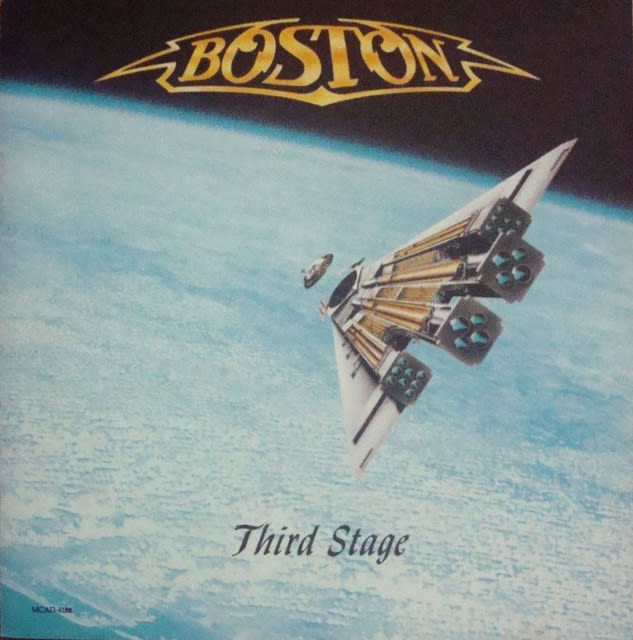

1978年に出したセカンド・アルバム、Don’t Look Backから8年。

そして1986年の秋、3枚目のアルバム、Third Stageがようやく届けられた。

(約束の地に到着したのか、ボストン号は恒星間航行用の巨大ブースターを切り離す)

あまりのスローペースな制作進行状態に業を煮やしたレーベルも、ついに法廷闘争に突入し、このアルバムはEpicからMCAに移籍しての発売となった。

当然オリジナル・メンバーも生活が掛かっているので、この休火山状態にはついていけず脱退。リーダーのトム・シュルツとボーカルのブラッド・デルプのみが残った。

とは言え、このふたりが実質Bostonのコアなる存在なので、サウンド面は多少暗くなったものの従来のメロディアスなロック路線は維持された。

このアルバムの制作過程でかなり苦労したことなどがライナーに書かれていてまた当時新譜の販売やツアーからの大きな収入源が断たれたとしても、一般人と比べればまだまだ恵まれた環境だったのじゃ無かったかと個人的に思う。

これは、過去に出した2枚のアルバムが大ヒットしたことから成せる技であり、普通のサラリーマンなら8年もの間休職すれば戻る場所はない。

かく言う私も、その昔パチンコ屋の帰りに発作的に思い立ち前職を辞したのだが、次の職場が決定するまで結構不安な数ヶ月を送ったような記憶が….

次の職場を確定した後に退職出来るような器用さがあれば、世渡りももっとスマートにいけたのかもしれないと、今更ながら反省の日々。

それはさて置き、Bostonの第三幕は長いブランクにも拘わらず大成功を収める。

やっぱり、記憶に残る存在って大事だと….

そんな存在だからこそ、みんな待っていてくれる。

そう、パチンコも数少ない勝利の甘味な記憶だけが頭に残り、店先でふと足が止まる。でっ、パチンコ屋さんはまたカモが来たとほくそ笑みながら待っていてくれる。

まあ、Bostonの第三幕とはなんの関係もないけどね。

1968年末、ニューヨークのフィルモア・イーストで開催された マイク・ブルームフィールド、アル・クーパーとスティーブン・スティルスらによるスーパー・セッションのゲストとして参加したジョニー・ウィンターはその実力を知らしめすやいなや、メジャー・レーベルのコロンビアがすぐさま彼と契約するに至った。

何と契約金は60万ドルと当時としては破格の待遇で、それによって100万ドルのギタリストと呼ばれるようにもなった。

60年前の60万ドルと言えば、1ドルが360円の時代、単純に換算すれば2億1600万円となる。

今の価値にすれば、えぇ〜と… とんでもない金額になる。

早速制作されたアルバムが、1969年発売の、セルフ・タイトル、Jonny Winter。

(ジャケも白と黒を強調)

(3人組のシンプルな編成、ベースはのちにスティーブ・レイ・ボーンのバンドに参加するトミー・シャノン、ドラムスはアンクル・ジョン・ターナー)

ジョニーはベーシックなブルースを演奏する。それらを黒く塗りつぶす、黒以外に何もなく真っ黒にお染めあげる。

一方ジョニーは真っ白、そう真っ白な白人だ。

その相反する状態での反発するエネルギーが人々を魅了する。待ちに待った爆発だ〜

それを感じるのは君次第、それが彼からのメッセージ!

ブルースはそれまでず〜っと黒人の音楽だと捉えられていたが、単なるコピーではなく独自の解釈でやろうと思えば出来るってことですかね?

もちろん、百万ドルの価値がつくような卓越したギター・プレイの技量と迫力のある歌唱力あってのことだけど。

Helpのジャケのデザインは当初各メンバーが手旗信号でHelpを表す予定だった。

しかしながら見栄えがそれほど良くなかったことから、各人のポーズを変更し見栄え重視としたそうな。

因みに、ジョージはN、ジョンがU, そしてポールはJでリンゴがVのポーズを取ることに。

HELPならぬNUJV

アメリカ編集盤はどういうわけかジョージを除いて各人のポジションが異なり、

HELPならぬNVUJ〜!

そう、これじゃあ誰も助けてくれない。

軽快なサウンドに乗ってHelpと叫ぶも誰もシリアスに取り合ってくれない。

確かに歌詞を見てみると、ジョンが切羽詰まったSOS信号を発信しているのだが誰も気にとめようとはしない。

ヒットを狙ったアップ・テンポもさることながら、コーラスの合いの手が主旋律を追い越して歌われるアイデアの良さに肝心の歌詞の内容がほぼ消されてしまったと言えるのでは….

何度もHelpと唱えても、私にはなんとなく法事でお坊さんが唱える例の念仏のごとく単なる音として聞こえるだけだ。

てなことで、久しぶりにレコードを取り出して聴いてみる。

(70年代初め頃に買ったアップル盤)

(日本独自のゲートホールド•ジャケットで、ジャケ裏の写真がなかなかよろし〜)

なるほど、これじゃHelpを連呼しても誰も助けてはくれないね〜

Helpにはステレオ、モノなど数種類のバージョンがあるが、サントラとしてアメリカで発売された米盤には同じユナイト映画配給の007のテーマが十数秒冒頭に登場し、007がビートルズの窮地を救ってくれるのか?なんて思えて更にオリジナルのHelpという心の叫びの印象が薄まっていくのである。

(キャピトル盤Help!)

(キャピトル盤のThe Beatles 1962-1966でも007聴けま〜す)

とは言えシリアスにスロー•テンポでHelpを演奏されるとカーペンターズみたいになってしまうし、それにカーペンターズのHelpもコーラスとオルガンの音色に隠れてしまって心の叫びは大して感じられないね…

まあ、これはこれでいいっか。

寝起きにハード・ロックって言うのも、一発で目がさめエンジンがかかるので遅刻防止には役に立つ。

しかし連休で明日もお休みとなると、急かすことなくゆっくりと起床したい。

そんな時は、ソフトなミュージックがおすすめ。

ジェームス・テイラー1977年のワーナーからコロンビア・レーベルに移籍した第一弾のソロアルバム、JT。

(レーベル移籍ってことで、心機一転散髪してきました〜)

移籍第一弾ということで、かってヒットした初期のアルバムをプロデュースしたピーター・アッシャーにプロデュースを再起用。

アコースティック・サウンドを基調としたいつもの飾らないシンプルな曲は元より、カントリーさらにロック調の曲などがソフト・タッチのボーカルで披露される。

(手練れのセッション・プレイヤーのセクションのメンバーがいつも通り録音に参加)

そこのあなた!

そんなことよりね、いつもより1時間早く起きて熱いコーヒーを飲みながら聴けば、更にゆったりした気分を味わえるってば。

いつもギリギリまで寝ているってのが問題。

早寝早起きでお願いします。

どうもすいません。

トム・ウェイツの1974年のセカンド・アルバム、The Heart Of Saturday Night(土曜の夜)。

(ちょっと一杯おごってくんない?とセクシーなお姉〜さんに声をかけられるも、これからピザ屋でバイトがあるんだとでも言ってそうな...)

このアルバムをトムのベスト・アルバムに推す人が結構多い。

ファースト・アルバムもかなり良かったけど、このアルバムは2作ってことでアセイラム・レーベルのイメージに対して余計な忖度を考えることがなくなり余裕が出てきたのか、我が道を進めってことで前作よりトムの個性がより良く出ているのではないかと。

それにまだガラガラ声の一歩手前で個性強すぎの歌唱もまだ登場しないので、私に取っては受け入れ易い。

それじゃ土曜日にはまだ早いけど、ちょいとお酒でもチビチビと。

あれ! ウイスキーの買い置きもビールも何にも無いじゃないの。

仕方がない、ネスカフェのブラックでも啜ろう。

リックは70年代にちょうどなった頃デビッド・ボウイーやキャット・スティーブンスのアルバムにアルバイト感覚で参加しその才能を発揮してはいたが、 開花したのはやっぱり1970年のストローブスのライブ・アルバム、Just A Collection Of Antiqueでの演奏だろう。

(一番奥に座っているのがリーダー、デイブ・カズン。そしてロン毛金髪の若き日のリックがその隣)

ブリティシュ・トラッド調のフォーク・ロックにクラッシック調の華麗なピアノ演奏が静かに絡んで行く。更に、アップテンポの曲にジャズ調オルガンのソロが延々と絡むところも聴きどころ。

この時の活躍によりイエスからトニー・ケイに変わってイエスに加入するオファーが届き、彼の加入後イエスはシンフォニックなロックに方向転換する事になった。

そして、イエスの活動と並行してソロ・アルバムとして、1973年のSix Wives Of Henry VIIIを出す。

ここでもあらゆるキーボードを弾きまくり、リック流のロックとクラッシックの融合を完成させた。

このアルバムの出来が非常に良かったのもさることながら、私をほっこりさせたのはイエスのメンバーだけでなく、かって在籍していたストローブスのメンバーもこのアルバムのレコーディングに駆けつけてきたことである。

喧嘩別れでストローブスを去ったのではなく、リックの将来のためにと快くイエスへ送り出したのではないかと。

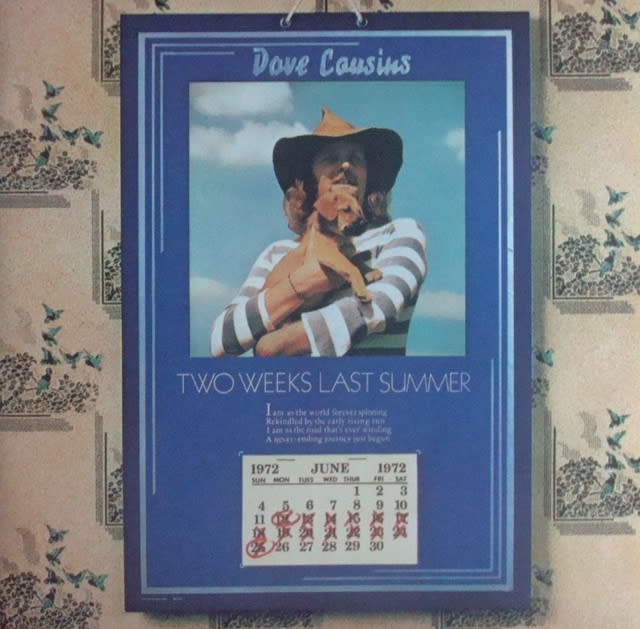

リックはストローブスのリーダー、デイブ・カズンの1972年のソロ・アルバム、Two Weeks Last Summerに参加したり、それから時はかなり過ぎ去り、2002年には共作のアルバム、Hummingbirdを出しそれに伴う二人でのライブ活動をしばらく続けていたことからも考えると、リックもストローブス時代の経験を非常に感謝しているものと思う。

(Two Weeks Last Summer)

(Hummingbird)

ストローブスのファンとしてはバンドが変わったとしてもお互いをリスペクトしあった交友が長きに渡って続いていることは実に嬉しきことかな。