数年前からスマホの待ち受け画面は龍蛇神にしています。何となくプチ信仰しています。

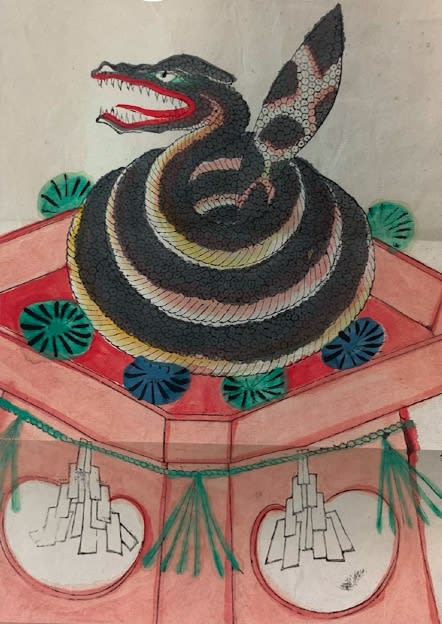

龍蛇神は、古くから日本各地で信仰されてきた神様です。その姿は龍と蛇が融合したような独特のもので、神秘的な雰囲気を醸し出しています。そこで、龍蛇神がどのような神様なのか、その歴史や信仰、そして現代における意味などについて詳しくお話ししてていきます。

龍蛇神は、その名の通り、龍と蛇の二つの神様の要素を併せ持つ神様です。龍は、中国から伝来した神聖な生き物で、雨を司り、人々を災いから守ると考えられていました。一方、蛇は、古来より日本に根付いていた神聖な動物で、再生や豊穣の象徴とされていました。

これらの二つの神様の要素が融合することで生まれた龍蛇神は、水や大地を司り、人々に幸福をもたらす神様として信仰されるようになりました。特に、火災や水害などの災害から人々を守り、五穀豊穣をもたらす神様として崇められてきました。

龍蛇神の信仰は、日本各地に点在する神社や祠で見ることができます。特に、出雲大社では、大国主大神の使い神として、龍蛇神が重要な役割を担っています。出雲大社で行われる神在祭では、龍蛇神が全国の神々を導く役目を果たすと言われています。

また、龍蛇神は、地域によっては、水神や地神として信仰されることもあります。例えば、川や湖のそばに祀られた龍蛇神は、水の神様として、漁業の安全や豊漁を祈願する対象となってきました。

龍蛇神は、人々に様々な恵みをもたらす神様として信仰されてきました。

現代においても、龍蛇神を信仰する人々は多くいます。特に、自然災害が多発する現代社会においては、龍蛇神が人々に安心感を与える存在となっていると言えるでしょう。

また、龍蛇神は、単なる信仰の対象にとどまらず、様々な形で現代の文化に溶け込んでいます。例えば、龍蛇神をモチーフにしたアート作品やグッズなどが制作されており、人々の心を癒やしています。

龍蛇神は、古くから人々に親しまれてきた神様です。龍と蛇という二つの神聖な生き物の要素を併せ持つ龍蛇神は、人々に幸福をもたらす存在として、あり続けています。

さて、巳年の特徴を正月にまずは確認です。

巳年生まれの人は、冷静沈着で知的でありながら、内に秘めた情熱を持っているのが特徴です。

具体的なエピソード

例えば、ある巳年生まれのビジネスマンは、新しい

巳年は、古くから様々な文化圏で特別な意味を持つ年とされてきました。

世界各国の巳年に関する文化、風習

巳年の運勢は、その年の干支との組み合わせによって大きく左右されます。

具体的なアドバイス

巳年とゆかりのある神社仏閣は、全国各地に存在します。

これらの神社仏閣を訪れることで、巳年のパワーを感じ、運気をアップさせることができるかもしれません。

とは言いながら、海士剥の月山神社の氏子でもあるので毎年紅白歌合戦が終わると除夜の太鼓を聴きながら年越しをしています。

そうお月山神社の主神は月読命です。

日本神話に登場する月読命(ツクヨミ)。太陽神のアマテラス、そして海の神スサノオと並び、イザナギとイザナミによって生み出された三貴神の一柱として知られています。夜空に輝く月を司る神として、人々から崇められてきました。

月読命は、単に月を司るだけでなく、夜そのものを支配する神としても考えられてきました。月の満ち欠けは、古来より人々の生活に深く関わっており、農耕や漁業など、様々な活動の指標となっていました。そのため、月読命は自然の摂理を司る神として、人々の暮らしを見守る存在でもあったのです。

かつて、人々は月の満ち欠けを基にした太陰暦を用いていました。月読命は、この太陰暦を司る神として、時間の流れを司る役割も担っていたと考えられています。月の満ち欠けは、単なる時間の概念を超えて、人々の心の状態や運勢にも影響を与えると信じられてきました。

月読命の名前には、「ツキ」という言葉が含まれています。この「ツキ」は、単に月を指すだけでなく、「運」や「縁」といった意味も持ち合わせています。そのため、月読命は、人々に良い「ツキ」をもたらす神としても信仰されてきました。

月読命を祀る神社は、全国各地に点在しています。しかし圧倒的に数は多くありません!

月読命は、夜空に輝く月を司る神秘的な神様であり、同時に人々の生活に深く根ざした存在でもあります。月の満ち欠けは、古来より人々の心を魅了し、様々な神話や伝説を生み出してきました。月読命を信仰することは、自然の摂理に対する畏敬の念を深め、自分自身を見つめ直すきっかけとなるかもしれませんね。

昔は、家の中で火を焚くことが一般的だったので、年末には家中に煤(すす)が積もっていました。この煤を払うことで、一年の汚れを落とし、神聖な気持ちで新年を迎える準備をしたのです。

現代では、家の中で火を焚くことはほとんどありません。しかし、「煤払い」の精神は、年末の大掃除へと受け継がれています。部屋を隅々まで掃除し、気持ちも新たに新年を迎えるための大切な準備なのです。

一昨日勤務先の本荘郷土資料館の玄関に門松を設置しました。もちろん自分の手作りです。

でも昨日からプチ旅に出ていて自宅に門松はできていません。明日作って明後日設置します。

玄関先に立てられた門松は、新年を迎えるにあたって欠かせない飾り物です。常緑の松は神が宿る木とされ、竹は長寿の象徴とされています。門松を飾ることで、年神様をお迎えし、家内安全を祈るのです。

しめ飾りは、家の中が神聖な場所であることを示すものです。しめ縄や輪飾りには、ウラジロ、ユズリハ、ダイダイなど、縁起のよい植物があしらわれています。これらの植物には、不老長寿、子孫繁栄、家運隆盛といった願いが込められています。ちなみにセリアで購入したしめ飾りをつけます。

鏡餅は、家にお迎えした年神様の依り代(よりしろ)として飾られます。丸い形は人の魂を模しており、神聖な食べ物として古くから大切にされてきました。鏡餅を飾ることで、一年の無病息災や五穀豊穣を祈ります。鏡餅はダイソーの物を飾りますが

「煤払い」から始まる正月準備は、単なる掃除だけでなく、一年の締めくくりとして、心身を清め、新年を迎えるための大切な儀式です。門松、しめ飾り、鏡餅など、それぞれの飾り物に込められた意味があるのです。

この度の展示の目玉の一つに松ヶ崎八幡神社の狛犬があります。この狛犬は笏谷石という、富山産の緑色凝灰岩でできているもので、明治には堀りきられ現在はありません。松ヶ崎の八幡神社は国指定文化財になっています。そこの奉納されたこの狛犬は秋田県指定文化財でもあります。さすがにお正月は自分の神社に戻らなければならないので、明日神社にお返しすることになっています。この狛犬を資料館で見ることができるのは今日までです。

さて八幡神社の事ですが、どこに行ってもあると思いませんか?

日本全国に点在する八幡神社(はちまんじんじゃ)は、実に4万社以上とも言われる膨大な数を誇ります。その起源、歴史、そしてユニークな文化的背景を探ってみましょう。

八幡神社は、日本古来の神道において最も重要な神社群の一つです。その主祭神である八幡神(やはたのかみ)は、戦の神、弓矢の神として崇められています。また、農業や漁業の神としても信仰されており、多くの人々に親しまれてきました。

有名な八幡神社の一つとしては、大分県宇佐市にある「宇佐神宮」が挙げられます。この神社は八幡神の総本宮であり、その格式の高さから「八幡信仰」の中心地となっています。知らなかったでしょ!

八幡神の起源は、日本の古代社会に根ざしています。その成立については様々な説がありますが、以下に主要なポイントを挙げます。

古代の地域信仰としての始まり 八幡神の信仰は、弓矢の守護神や農業・漁業の豊穣を祈る地域の神として発展したと考えられています。特に、九州地方では農耕文化が根付く中で自然神として崇められる存在となりました。

宇佐神宮の重要性: 八幡神が国家的な地位を確立したのは、大分県宇佐市にある宇佐神宮が中心的な役割を果たしたからです。奈良時代の天平勝宝4年(752年)、東大寺の大仏開眼供養に際して宇佐神宮からの神託が寄せられました。この神託は、八幡神が仏教と密接に結びつく契機となり、仏教的要素を含む信仰形態を形成しました。

朝廷から武士への信仰の移行: 平安時代には、八幡神は国家鎮護の神として崇拝されるようになります。特に石清水八幡宮(京都府八幡市)が朝廷の庇護を受け、貴族や武士の信仰を集めました。その後、鎌倉時代には武士階級が台頭し、源氏の守護神としての八幡信仰が強まりました。源頼義や源義家が戦勝祈願を行った記録が残っており、源頼朝による鶴岡八幡宮の建立はその象徴と言えるでしょう。

全国への広がり: 鎌倉時代以降、八幡神社は武士階級の影響力を背景に全国に広まりました。この過程で、八幡神は地域ごとに様々な特色を持つ信仰対象として受け入れられるようになり、多くの村や町で鎮守の神として祀られました。

仏教との共存: 八幡神は「八幡大菩薩」とも呼ばれ、仏教的な要素を取り入れることで仏神習合の代表的な存在となりました。多くの八幡神社には、神宮寺が併設され、神仏習合の象徴的な形態を見せています。明治時代の神仏分離令によって多くの神宮寺が解体されましたが、その名残は現在も見られます。

多くの八幡神社では、地域ごとにユニークな祭りや儀式が行われています。たとえば、京都府の石清水八幡宮では、毎年1月15日に行われる「男山山焼き」が見どころです。山を焼き尽くす炎の勢いは圧巻で、その年の豊作や無病息災を祈る重要な行事となっています。

一方、大分県の宇佐神宮では、春の「初午祭(はつうまさい)」が盛大に行われます。色鮮やかな衣装を身にまとった参加者が境内を練り歩く様子は、まさに圧巻。地元の人々だけでなく、観光客にも人気のイベントです。

日本各地にある八幡神社には、それぞれに独特の特徴があります。

鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)

鎌倉幕府の中心地として、源氏の守護神とされました。

石清水八幡宮(京都府八幡市)

平安時代には国家鎮護の神社として重要視されました。

筥崎宮(福岡県福岡市)

「敵国降伏」の祈願で知られる、九州地方の有名な八幡神社。

慶長12年(1607年)、本城満茂が本荘城を築城し、城下町を建設する際、赤宇津大野原から鬼門にあたる現在地へ遷宮された本荘八幡神社。元和9年(1623年)に入部した六郷氏は氏神として崇敬し、以降、本荘藩の庇護のもと、地域の総鎮守として発展してきました。藩主たちは社殿の造営や修繕に尽力し、数多くの奉納品を残しており、その崇敬の深さがうかがえます。

江戸時代の城下絵図には、神社周辺が木々に囲まれ、参道や二基の鳥居、社殿などが整然と配置されている様子が描かれています。境内には、神仏習合の時代に建てられたとされる「八幡寺」や「護摩堂」などの建物も存在し、地域の信仰の中心的な役割を果たしていました。

神社前の東西に走る通りは「八幡町」と呼ばれ、祭礼時には多くの町民が参拝に訪れました。現在も毎年9月に行われる祭典は、旧城下の氏子町内が参加し、山車や大名行列などが巡行する地域最大の祭りとして賑わいます。

境内には、16世紀に越前国から運ばれてきた笏谷石製の狛犬をはじめ、明治の大洪水を伝える石標など、貴重な文化財が数多く残されています。これらの文化財は、神社の歴史と地域の変遷を物語る貴重な証であり、後世に引き継ぐべき文化遺産として大切に保護されています。

八幡神社はその数が多いだけでなく、地域ごとに異なる雰囲気や歴史があります。そのため、神社巡りが好きな方にとっては絶好のスポットです。

例えば、京都の石清水八幡宮は山上に位置しており、ケーブルカーに乗って訪れる楽しさがあります。また、鎌倉の鶴岡八幡宮は歴史散策の拠点としても人気です。

訪れる際は、地元の方々の信仰や文化を尊重しつつ、八幡神社の奥深い世界を体感してみてください。

八幡神社についての魅力は尽きません。その歴史、文化、そして地域に根ざした伝統は、日本の心を感じさせてくれるものです。次回の神社巡りの際は、ぜひ八幡神社を訪れてみてはいかがでしょうか?