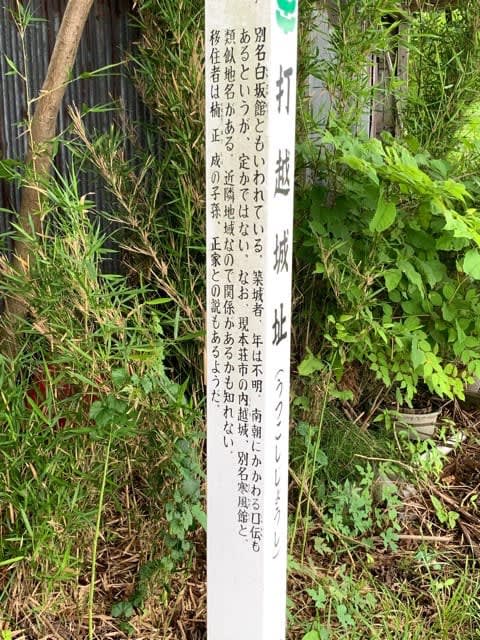

矢島の内越は、出羽国由利郡内越村(現在の秋田県由利本荘市)を発祥とする内越氏(打越氏)に関連しています。この家系は、打越城(白坂館)を構えた出羽国仙北郡打越郷(現在の大沢郷寺)が事実上の発祥地とされています。

豊臣秀吉から下賜された御朱印状を根拠に、出羽国由利郡内越村が内越氏(打越氏)の公式上の発祥地とされています。これらの経緯から、打越氏と内越氏の2つの表記が混在することになったと考えられます。

内越氏(または打越氏)が正式な名字として定着した経緯は、南北朝の動乱を契機として、小笠原(大井)氏の庶流、楠木氏、そして在地勢力である由利氏が勢力基盤の安定を図るために姻戚関係を重ねる過程で形成されました。

1400年代後半頃、内越(宮内少輔)氏光の代から打越氏(内越氏)が正式な名字として定着したとされています。その後、1467年(応仁元年)、出羽国由利郡の領民が地頭不在による治安悪化を室町幕府へ訴えたこと

を受けて、室町幕府が小笠原(大井)氏の庶流を出羽国由利郡へ派遣しました。これが由利十二頭の由来であるという記録が残されています。

このような経緯を経て、内越氏(または打越氏)は、茨城県、兵庫県、大阪府、和歌山県、鹿児島県、福岡県、熊本県など、南朝勢力にゆかりの地に数多く分布するようになりました。