「ツチノコ伝承地」の対面、コリドールロードを横断し(大変危険)、

そこにある「大きな祠」は、【水上地蔵】(中には「門口地蔵尊」とも)

大小幾つかの五輪塔や石仏さまたち、

「昭和28年8月15日の山津波」で流されてしまった諸仏さまを

ここに集め、供養しているとのこと、

元々は「補陀洛寺の山門」があった場所だとか、

最初の「丁(町)石墓石」は、寺跡に移築されているらしいので、

それを今から探しに行くわけです。

※「自然災害伝承碑」を巡った時の資料をリンクしておきます。

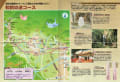

では、「動物注意」の標識のところを左へ行きます、

車も動物も注意!して曲がりますが、この先は車通行不可です。

80mほど歩けば到着するとのご案内デス。

遠い昔、建長年間(約750年ほど前)、ここに「お寺」があったとか。

山林に分け入ってみましたが、「二段」と言われればそう見えなくもない…

【補陀落寺跡】

≪渡海信仰で知られる熊野補陀落信仰がこの地に伝えられたのは何時の頃なのか判明しがたいが、

高倉神社の祭神が熊野に縁りがあるので、その関係であろうか。

奈良街道から寺まで道案内として の石標が建てられ「これを丁石とい い、

建長五年(1253)の銘を刻む」 鎌倉期の頃の繁栄が偲ばれる。

この寺跡は、二段になっている。 南北35m、東西35mの広さで、

磯石としての桂束石が出土した。

創建及び廃寺の頃は不明だが高倉神社に現存する棟札により、

奥坊・ 新坊の二坊があって16世紀末まで存続したことがわかっている。

高倉補陀落保勝会≫

※「渡海信仰」(トカイシンコウ)とは、

南方の海上にあると信じられた、補陀落浄土(ふだらくじょうど)を目指して、大海原に船を出す。

観音信仰の捨身行のひとつ。

※「熊野補陀落渡海」(クマノフダラクトカイ)とは人間を棺桶のような小舟に乗せて沖合はるかに流し、

南紀の熊野那智から海を渡れば、補陀落という理想郷へ行けるという考え。

かつて、日本のあちこちで行われたといわれます。

その信仰がこの辺であったということは、

「伊賀の雲海」に乗って船を出していたのかなぁ?と勝手に想像してしまいました…

実際は、とても厳しいというか、帰って来られた人はいないというか、

そんな記事がありますので、リンクしておきます。

「神戸新聞/生還するあてのない過酷な航海「補陀落渡海」とは」。(2021/9/20)

「日経新聞/南海浄土へ 帰らぬ船出 補陀洛山寺の渡海船」。(2018/5/9)

補陀洛寺跡の「丁(町)石」などをじっくり見、

今度ここへ来る時は、一人でも来られるかもしれない、

けど、神秘的過ぎてやや怖さも感じるかな…

(行くならこんな時期がいい、草木が枯れて見通しが良いので(笑))

では、復路です、15時30分ごろです、

ゴルフ帰りの🚗多し!

ココに「横断歩道」があれば、スピード落ちるのにね(個人的見解(笑))…

帰り道の最後(最初?)の民家がある辺りで、

足元に3本一組の長い松の葉、いっぱい見っけ、

見上げると「大王松」です、いつ見ても「枝(葉)ぶり」が綺麗。

ただし、松ぼっくりはありません。

「高倉神社」に戻り、ここには「国指定天然記念物」の「シブナシガヤ」の大木があるのです。

※日本で3本しかなかったとても珍しい木で、

伊賀に2本「果号寺(西山)」とココ「高倉神社」です。

あと1本は、大垣市にあったそうですが…

Q.なんで「シブナシガヤ」と言うの?

A.この木の実の殻を割ると、渋皮が実に付かないで殻に付く

ということからシブナシガヤと呼ばれているんだそうですよ。

山の中に分け入り、この木だよと教えられ、

拾われた「シブナシガヤの実」をもらい、種から育った「若木」も見つけました

今日頑張ったご褒美の「実」です

一人ではとても行けないと思っていた「和銅の道」。

歴史ある街道の「丁石探し」中心のウォーキングでしたが、

意外と見所は多く、現地へ行かなければ知り得ないこと多々。

とても勉強になりました、行って良かったどう(銅&道)。

しょうもない洒落で終わりましたが、お声をかけていただければ

現地ご案内いたしますよ (但し、ワタシ、春~初秋はムリです(笑))

(但し、ワタシ、春~初秋はムリです(笑))

ではまた、まだまだ冷え込みは厳しいです、

ご自愛くださいね。

追記(2022/4/4)

そういえば、初めてグループ活動の仲間入りをして、

地図上で存在は知っていたけれど、一人で行く勇気がなかったところ。

案内してもらってみんなで行く楽しさも味わった「廃補陀洛寺町石巡り」。

改めてこの you tube を見てお勉強してみました…

『三重の文化財/三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課配信』

鎌倉時代がそこにある!廃補陀洛寺町石

伊賀市西高倉には、道沿いに点々と「町石」がならんでいます。この町石は今はすでになくなってしまった補陀洛寺というお寺までの距離をしめすもので、なんと鎌倉時代に造立されたものなのです。さらに、この町石が並ぶ沿道には源平合戦ゆかりの滝もありました。

〇今回ご紹介する文化財

廃補陀落寺町石 はいふだらくじちょうせき

国指定史跡

指定・登録日 1933(S8)年2月28日

所在地 伊賀市西高倉

年代 鎌倉時代

概要

西高倉字水上にある廃補陀落寺跡から、奈良街道と呼ばれる旧街道に向かって1町(約109m)毎に配置された丁石(町石)で、現在10基(国指定8基、市指定2基、復元丁石1基)が残存し、最も遠いのが十五丁石である。

いずれも自然石を用い、梵字・道程・寄進者名が見える。つまり、補陀落寺に向かう老若男女の便のために、信者が建てたのがこの町石である。

基石と四丁石に建長五(1253)年の銘があり、全国的に見ても最古のものと言われている。 補陀洛とは観世音菩薩の居所の梵語訳で、密教的な信仰にかかるものである。廃補陀落寺跡には礎石が残り、蔵骨器や布目瓦が出土している。

〇今回ご紹介する文化財に関連する文化財

高倉神社 本殿・境内社八幡社本殿・境内社春日社本殿 附 棟札6枚

たかくらじんじゃ ほんでん・けいだいしゃはちまんしゃほんでん・けいだいしゃかすがしゃほんでん つけたり むなふだ6まい

国指定 重要文化財(建造物)

指定・登録日 1926(T15)年4月19日

所在地 伊賀市西高倉

所有者 高倉神社

員数 3棟 附棟札6枚

構造 一間社流造檜皮葺

・本殿及び八幡神社本殿

・春日社本殿は一間社春日造、檜皮葺

年代 桃山時代

概要

本殿及び八幡社本殿は一間社流造、用材は桧で、桧皮葺、三方に縁をつける。春日社本殿は一間社春日造で、屋根は桧皮葺。三棟とも彩色され、蟇股内の彫刻、手狭、頭貫の鼻等手法は、桃山時代の特色をよく示している。棟札に「天正二(1574)年十一月二日 奉造立春日社仁木殿長政為御本願造立‥‥」とある。

※廃補陀洛寺町石と同じ伊賀市西高倉に所在する神社の建造物です。

以上。

そこにある「大きな祠」は、【水上地蔵】(中には「門口地蔵尊」とも)

大小幾つかの五輪塔や石仏さまたち、

「昭和28年8月15日の山津波」で流されてしまった諸仏さまを

ここに集め、供養しているとのこと、

元々は「補陀洛寺の山門」があった場所だとか、

最初の「丁(町)石墓石」は、寺跡に移築されているらしいので、

それを今から探しに行くわけです。

※「自然災害伝承碑」を巡った時の資料をリンクしておきます。

では、「動物注意」の標識のところを左へ行きます、

車も動物も注意!して曲がりますが、この先は車通行不可です。

80mほど歩けば到着するとのご案内デス。

遠い昔、建長年間(約750年ほど前)、ここに「お寺」があったとか。

山林に分け入ってみましたが、「二段」と言われればそう見えなくもない…

【補陀落寺跡】

≪渡海信仰で知られる熊野補陀落信仰がこの地に伝えられたのは何時の頃なのか判明しがたいが、

高倉神社の祭神が熊野に縁りがあるので、その関係であろうか。

奈良街道から寺まで道案内として の石標が建てられ「これを丁石とい い、

建長五年(1253)の銘を刻む」 鎌倉期の頃の繁栄が偲ばれる。

この寺跡は、二段になっている。 南北35m、東西35mの広さで、

磯石としての桂束石が出土した。

創建及び廃寺の頃は不明だが高倉神社に現存する棟札により、

奥坊・ 新坊の二坊があって16世紀末まで存続したことがわかっている。

高倉補陀落保勝会≫

※「渡海信仰」(トカイシンコウ)とは、

南方の海上にあると信じられた、補陀落浄土(ふだらくじょうど)を目指して、大海原に船を出す。

観音信仰の捨身行のひとつ。

※「熊野補陀落渡海」(クマノフダラクトカイ)とは人間を棺桶のような小舟に乗せて沖合はるかに流し、

南紀の熊野那智から海を渡れば、補陀落という理想郷へ行けるという考え。

かつて、日本のあちこちで行われたといわれます。

その信仰がこの辺であったということは、

「伊賀の雲海」に乗って船を出していたのかなぁ?と勝手に想像してしまいました…

実際は、とても厳しいというか、帰って来られた人はいないというか、

そんな記事がありますので、リンクしておきます。

「神戸新聞/生還するあてのない過酷な航海「補陀落渡海」とは」。(2021/9/20)

「日経新聞/南海浄土へ 帰らぬ船出 補陀洛山寺の渡海船」。(2018/5/9)

補陀洛寺跡の「丁(町)石」などをじっくり見、

今度ここへ来る時は、一人でも来られるかもしれない、

けど、神秘的過ぎてやや怖さも感じるかな…

(行くならこんな時期がいい、草木が枯れて見通しが良いので(笑))

では、復路です、15時30分ごろです、

ゴルフ帰りの🚗多し!

ココに「横断歩道」があれば、スピード落ちるのにね(個人的見解(笑))…

帰り道の最後(最初?)の民家がある辺りで、

足元に3本一組の長い松の葉、いっぱい見っけ、

見上げると「大王松」です、いつ見ても「枝(葉)ぶり」が綺麗。

ただし、松ぼっくりはありません。

「高倉神社」に戻り、ここには「国指定天然記念物」の「シブナシガヤ」の大木があるのです。

※日本で3本しかなかったとても珍しい木で、

伊賀に2本「果号寺(西山)」とココ「高倉神社」です。

あと1本は、大垣市にあったそうですが…

Q.なんで「シブナシガヤ」と言うの?

A.この木の実の殻を割ると、渋皮が実に付かないで殻に付く

ということからシブナシガヤと呼ばれているんだそうですよ。

山の中に分け入り、この木だよと教えられ、

拾われた「シブナシガヤの実」をもらい、種から育った「若木」も見つけました

今日頑張ったご褒美の「実」です

一人ではとても行けないと思っていた「和銅の道」。

歴史ある街道の「丁石探し」中心のウォーキングでしたが、

意外と見所は多く、現地へ行かなければ知り得ないこと多々。

とても勉強になりました、行って良かったどう(銅&道)。

しょうもない洒落で終わりましたが、お声をかけていただければ

現地ご案内いたしますよ

(但し、ワタシ、春~初秋はムリです(笑))

(但し、ワタシ、春~初秋はムリです(笑))ではまた、まだまだ冷え込みは厳しいです、

ご自愛くださいね。

追記(2022/4/4)

そういえば、初めてグループ活動の仲間入りをして、

地図上で存在は知っていたけれど、一人で行く勇気がなかったところ。

案内してもらってみんなで行く楽しさも味わった「廃補陀洛寺町石巡り」。

改めてこの you tube を見てお勉強してみました…

『三重の文化財/三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課配信』

鎌倉時代がそこにある!廃補陀洛寺町石

伊賀市西高倉には、道沿いに点々と「町石」がならんでいます。この町石は今はすでになくなってしまった補陀洛寺というお寺までの距離をしめすもので、なんと鎌倉時代に造立されたものなのです。さらに、この町石が並ぶ沿道には源平合戦ゆかりの滝もありました。

〇今回ご紹介する文化財

廃補陀落寺町石 はいふだらくじちょうせき

国指定史跡

指定・登録日 1933(S8)年2月28日

所在地 伊賀市西高倉

年代 鎌倉時代

概要

西高倉字水上にある廃補陀落寺跡から、奈良街道と呼ばれる旧街道に向かって1町(約109m)毎に配置された丁石(町石)で、現在10基(国指定8基、市指定2基、復元丁石1基)が残存し、最も遠いのが十五丁石である。

いずれも自然石を用い、梵字・道程・寄進者名が見える。つまり、補陀落寺に向かう老若男女の便のために、信者が建てたのがこの町石である。

基石と四丁石に建長五(1253)年の銘があり、全国的に見ても最古のものと言われている。 補陀洛とは観世音菩薩の居所の梵語訳で、密教的な信仰にかかるものである。廃補陀落寺跡には礎石が残り、蔵骨器や布目瓦が出土している。

〇今回ご紹介する文化財に関連する文化財

高倉神社 本殿・境内社八幡社本殿・境内社春日社本殿 附 棟札6枚

たかくらじんじゃ ほんでん・けいだいしゃはちまんしゃほんでん・けいだいしゃかすがしゃほんでん つけたり むなふだ6まい

国指定 重要文化財(建造物)

指定・登録日 1926(T15)年4月19日

所在地 伊賀市西高倉

所有者 高倉神社

員数 3棟 附棟札6枚

構造 一間社流造檜皮葺

・本殿及び八幡神社本殿

・春日社本殿は一間社春日造、檜皮葺

年代 桃山時代

概要

本殿及び八幡社本殿は一間社流造、用材は桧で、桧皮葺、三方に縁をつける。春日社本殿は一間社春日造で、屋根は桧皮葺。三棟とも彩色され、蟇股内の彫刻、手狭、頭貫の鼻等手法は、桃山時代の特色をよく示している。棟札に「天正二(1574)年十一月二日 奉造立春日社仁木殿長政為御本願造立‥‥」とある。

※廃補陀洛寺町石と同じ伊賀市西高倉に所在する神社の建造物です。

以上。

)

)

と思っていました。

と思っていました。