日にちが経ち過ぎて、ただの観光土産話みたいになってしまいました。

でもね、振り返るとやっぱりまた行きたくなるんですよ。

伊賀から名張を抜ければ県境、宇陀辺りを通り、室生火山群を横目に見つつ進んで、

長谷寺を越え、そのまま西へ進めばもうそこは三輪山。

三輪山の山裾を縫うように「山の辺の道」という日本最古の道があったり、

その辺りは「大和青柿の郷」とも言われ、さほど険しい山があるわけでもない。

伊賀と同じような空気感を感じるのはなんでかなぁと思ったりします。

奈良県といっても、県面積の12%にしか満たないこの奈良盆地に

県民の86%がお住まいだとか…まさに人口密集地。

そして思いたった初詣、わざわざそんな密集地に行かんでも、

伊賀で大人しくしときなはれ、と言われそうですが💦

そこはそれ、「行ったことがないねん」と言われたら、

「ほな、案内しまひょか」となる性格ですねん。

ササッと駆け足な”おさらい”みたいです…

やっと止められた駐車場は確か「第五駐車場」。

JR桜井線(万葉まほろば線というらしい)の「三輪駅」の踏切を渡ると、

人間は「左側通行」になります。これがルール、

人がぶつからないよう上手くコントロールされてるなぁと。

(以前はこの鳥居さえくぐらなかったことを思い出す💦)

「三輪明神の鳥居」をくぐるのは始めてかもしれない。

ドキドキ、参道に入るとなんだか空気がいっぺんに厳かに…

不思議な霊気を感じるというか、新鮮でした。

「拝殿」前ですぐお参りできるわけではなく、ともかく並ぶ。

拝ませていただくのに行列!という初体験。

「巳さんの絵馬」、「巳の神杉」。

人の流れにのってお隣の「祈祷殿」、

有名な「なでうさぎ」さんも行列、御朱印いただくのも行列、

全てが行列、なので諦めて、さてどこ行こ?ということで、

前日you tubeでおさらいをした「久延彦神社」か「狭井神社」へ行こうと…。

なんとなく静かな「くすり道」を選びました、その先は

幾重に並ぶ人・人・・そして心地よい音のする「水琴窟」に耳を傾け、

いつの日か「ご神体三輪山」に登拝させて頂くことはあるかなぁ…と。

※moni5187さまから教えていただいた「奈良のくすりめぐり」。(2025/1/21 20:06追記)

ここから先には日本最古の古道があってね、というわけで「山の辺の道」散策に入ります。

「桧原神社」まで行くと「『二上山』が見えるんですよ」とお誘いしたわけ。

歩くこと約30分くらいかな、あちこち立ち寄ったしね、

懐かしい「桧原神社」からの『二上山』、遠いですが…

(過去ログでは「桧原神社」から「大神神社」へ向かう道中記を書きました)

同じ道を戻って「久延彦神社(展望台)」からの風景をもう一度、

正面に「二上山」(好きやねん、なんでやろ?)

帰り道に車窓から「三輪山」。

遅ればせの大神神社初詣記、完。

なんだか、ザっとしててごめん。

でも、奈良旅が凝縮されてて楽しかったです。

ではまた

でもね、振り返るとやっぱりまた行きたくなるんですよ。

伊賀から名張を抜ければ県境、宇陀辺りを通り、室生火山群を横目に見つつ進んで、

長谷寺を越え、そのまま西へ進めばもうそこは三輪山。

三輪山の山裾を縫うように「山の辺の道」という日本最古の道があったり、

その辺りは「大和青柿の郷」とも言われ、さほど険しい山があるわけでもない。

伊賀と同じような空気感を感じるのはなんでかなぁと思ったりします。

奈良県といっても、県面積の12%にしか満たないこの奈良盆地に

県民の86%がお住まいだとか…まさに人口密集地。

そして思いたった初詣、わざわざそんな密集地に行かんでも、

伊賀で大人しくしときなはれ、と言われそうですが💦

そこはそれ、「行ったことがないねん」と言われたら、

「ほな、案内しまひょか」となる性格ですねん。

ササッと駆け足な”おさらい”みたいです…

やっと止められた駐車場は確か「第五駐車場」。

JR桜井線(万葉まほろば線というらしい)の「三輪駅」の踏切を渡ると、

人間は「左側通行」になります。これがルール、

人がぶつからないよう上手くコントロールされてるなぁと。

(以前はこの鳥居さえくぐらなかったことを思い出す💦)

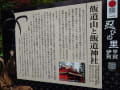

「三輪明神の鳥居」をくぐるのは始めてかもしれない。

ドキドキ、参道に入るとなんだか空気がいっぺんに厳かに…

不思議な霊気を感じるというか、新鮮でした。

「拝殿」前ですぐお参りできるわけではなく、ともかく並ぶ。

拝ませていただくのに行列!という初体験。

「巳さんの絵馬」、「巳の神杉」。

人の流れにのってお隣の「祈祷殿」、

有名な「なでうさぎ」さんも行列、御朱印いただくのも行列、

全てが行列、なので諦めて、さてどこ行こ?ということで、

前日you tubeでおさらいをした「久延彦神社」か「狭井神社」へ行こうと…。

なんとなく静かな「くすり道」を選びました、その先は

幾重に並ぶ人・人・・そして心地よい音のする「水琴窟」に耳を傾け、

いつの日か「ご神体三輪山」に登拝させて頂くことはあるかなぁ…と。

※moni5187さまから教えていただいた「奈良のくすりめぐり」。(2025/1/21 20:06追記)

ここから先には日本最古の古道があってね、というわけで「山の辺の道」散策に入ります。

「桧原神社」まで行くと「『二上山』が見えるんですよ」とお誘いしたわけ。

歩くこと約30分くらいかな、あちこち立ち寄ったしね、

懐かしい「桧原神社」からの『二上山』、遠いですが…

(過去ログでは「桧原神社」から「大神神社」へ向かう道中記を書きました)

同じ道を戻って「久延彦神社(展望台)」からの風景をもう一度、

正面に「二上山」(好きやねん、なんでやろ?)

帰り道に車窓から「三輪山」。

遅ればせの大神神社初詣記、完。

なんだか、ザっとしててごめん。

でも、奈良旅が凝縮されてて楽しかったです。

ではまた