谷川浩司が羽生善治に、あれだけ苦戦したきっかけは、1992年度にあった。

谷川が竜王・棋聖・王将、羽生が棋王・王座を保持し戦うことになった、まさに頂上決戦ともいえる、第5期竜王戦。

前回(→こちら)までのように、谷川がその第4局を逆転で落としてから、2人の態勢が入れ替わった(第1回は→こちらから)。

それは単に、谷川三冠と羽生二冠が、羽生三冠と谷川二冠になっただけでなく、

「見えないなにかに、おびえていたとしか思えない」

そう述懐するように、谷川が羽生に対する苦手意識や、コンプレックスに悩まされるようになったことも、大きなターニングポイントだった。

その意味では、竜王を取られたことも痛かったが、ほぼ同時進行で行われていた棋王戦でも羽生が勝ったこと。これも、ひそかに大きかった。

こちらもフルセットの激戦だったが、ここで谷川が勝っていればタイトルが振り替わっただけで、三冠と二冠という勢力図は変わらない。

これなら、さほど「時代が動いた」感は、なかったはず。

そこで今回は、その棋王戦の激闘を紹介したい。

1993年の第18期棋王戦。

羽生善治棋王・王座に、谷川浩司竜王・棋聖・王将が挑む。

第1局は谷川の十八番である、角換わり腰掛銀。

羽生と谷川のみならず、谷川浩司vs佐藤康光や、丸山忠久vs郷田真隆などなど、平成の将棋ファンは山のように(それこそ今の△62金・△81飛型のような)見さされた形。

これが、どこかで▲75桂の跳躍を見た、すばらしい構想。

攻めだけでなく、後手が8筋から反撃してきたとき、▲75に桂がいれば、▲83香と飛車先を止める手があるのも大きく、実戦もそれが決め手に。

とにかく、谷川の先手番角換わりの破壊力はすさまじく、その威力をまざまざと見せつけられた一局だ。

第2局、今度は先手番になった羽生が、主導権を握る。

後手が△54歩と催促したところ。

逃げるようではつまらないと、先手は特攻をかける。

銀取りにかまわず、▲44歩が「前進流」のお株をうばう強手。

△55歩なら、▲51銀と打つのが好手で、△同銀なら▲43歩成。

また、△55歩に▲43歩成と単に成って、△同銀に▲44歩から▲43銀と打ちこんで、バリバリやっていくのもありそう。

それはもたないと、後手は△44同歩と取るが、▲同銀と自ら「銀ばさみ」の形に進出する積極性を見せる。

以下△43歩に、やはり▲51銀と打って、△同銀に▲43銀成と突破。

その後、谷川のラッシュを正確にかわし勝勢を築く。

最終盤。次の一手が好手で、後手玉は詰みになる。

▲42銀と打つのが詰将棋のようなカッコイイ手。

△同銀は▲22角、△同玉、▲32飛。

△同玉も、▲31角、△43玉、▲32角と重ねて詰み。

これで1勝1敗。

内容的にも両者先手番で快勝と、順調な結果ともいえる。

続く第3局、今度は谷川から、お返しのパンチがまたも炸裂する。

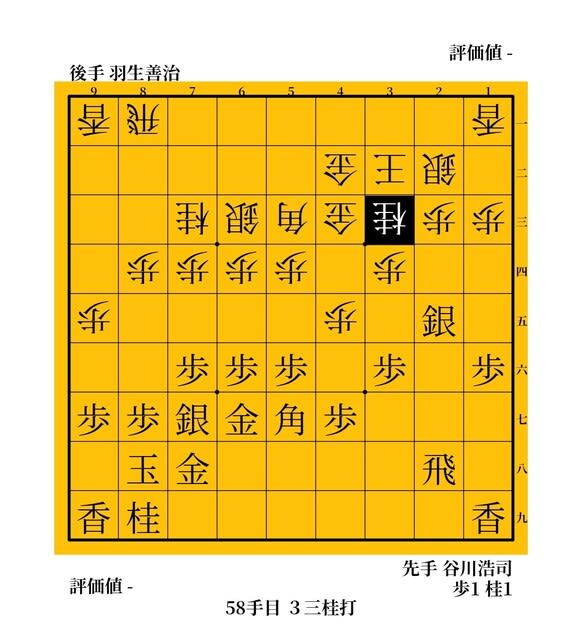

図は△33桂と打ったところ。

先手の銀が進退窮まっているが、もちろん「前進流」谷川浩司なら、この一手である。

▲34銀と出るのが、なんとも胸のすく手。

△同金と取るしかないが、▲35歩と突いて、△同金に▲同角と切って飛ばし、△同角に▲34桂。

なんと角損の特攻だが、これで攻めになっている、というのだから恐ろしい。

ここから守備駒をガンガンはがして攻めまくり、むかえたこの局面。

勢いに押されたか、後手がうまく受けられず、ここでは収拾困難になっている。

ここでは、すでに先手が勝ちで、もちろん飛車を逃げる手はありえない。

▲27歩が当然とはいえ決め手。

角を逃げれば、▲37飛と王手で取れる。

△38と、▲26歩で自陣にいた飛車が、攻防の要の角と代わったのだから大成功だ。

以下、後手の懸命の防戦もむなしく、谷川がそのまま押し切った。

これで2勝1敗と、先に王手。

どうであろうか、この将棋の内容を見れば、やはり2人に、それほどの差があるとは感じられないだろう。

それでも、ここから羽生は力を見せて逆転するのだから、あの大差で敗れた竜王戦のときより、明らかに強くなっていることは間違いなかった。

(続く→こちら)