前回に続いて、羽生善治のデビュー当時の将棋について。

羽生は少年時代から、えらいこと強かった。

将来タイトルを取るようになる棋士は、そもそも皆そういうものだが、そこからさらに上を行くスターとなると、もうひとつ求められるものがある。

それは、ただ勝つだけでなく、観戦者を「おお!」と感嘆させる妙手の類。

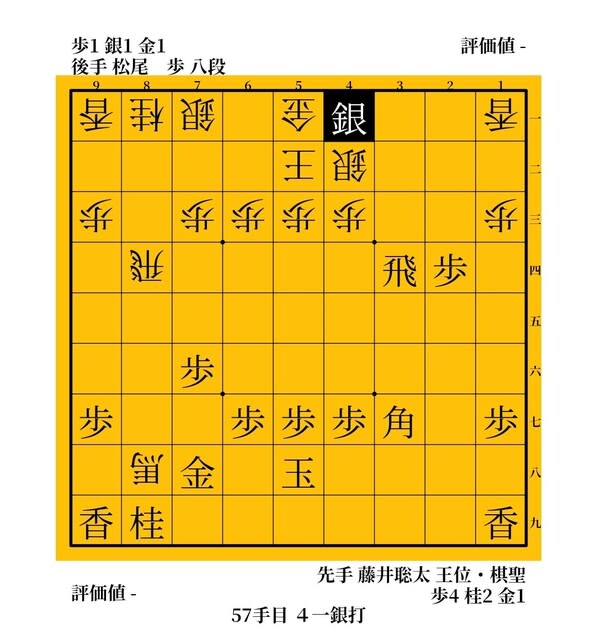

「藤井聡太の▲41銀」

などといった、

「コイツは、モノが違う」

「この注目を集める将棋で、こんな手を指せるとは、【持ってる】な」

こうして、周囲に圧倒的な印象を残していくことによって、さらなるビクトリーロードが開けるのだ。

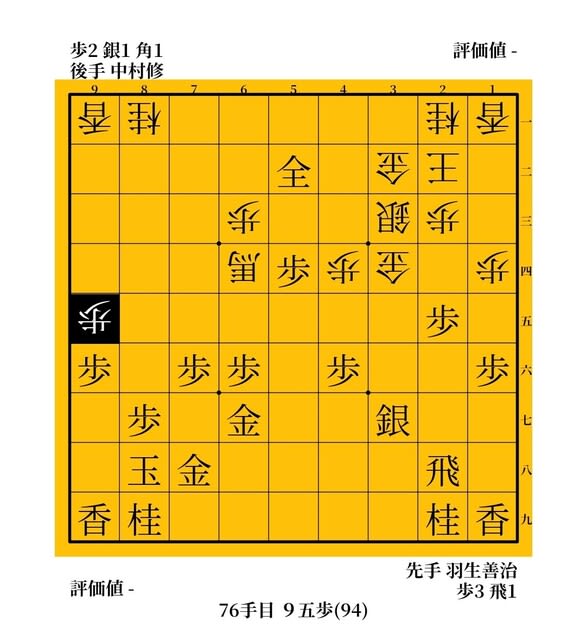

2021年の竜王戦ランキング2組。

藤井聡太王位・棋聖と松尾歩八段との一戦で飛び出した、伝説の「▲41銀」。

△同金ならそこで▲84飛。△同玉なら▲32金を決めてから飛車を取れば、後手玉の逃げ道がふさがっていて先手が勝つ。

もちろん、羽生も若いころから、その種の手をバンバン披露しており、今回はそういう将棋を。

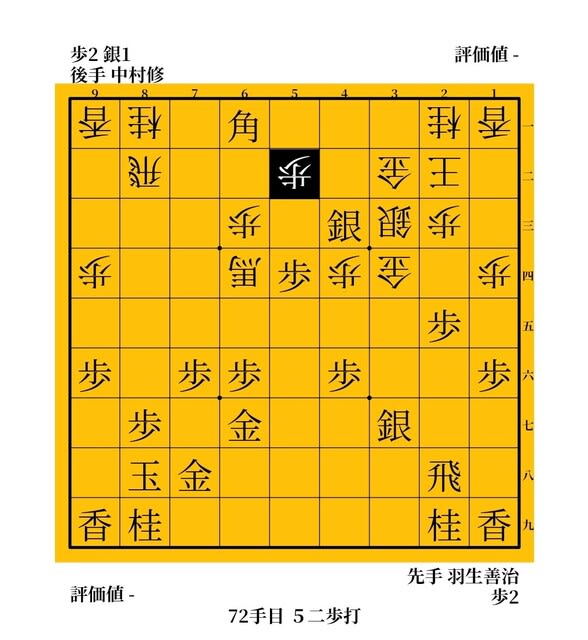

1986年の新人王戦。

羽生善治四段と、中村修王将との一戦。

若くしてタイトルホルダーになった中村といえば、同じ「花の55年組」である高橋道雄や、南芳一、塚田泰明、島朗らと並ぶ若手トップの存在。

羽生を今の藤井聡太になぞらえれば、さしずめ「藤井四段」が菅井竜也王位か斎藤慎太郎王座と戦うようなものである。

ここを負かせば「本物」とお墨付きをもらえるわけだが、もちろん先輩としても簡単にゆずるわけにいかず、その通り将棋の方も双方持ち味の出た熱戦になるのだ。

戦型は、相矢倉「脇システム」から、後手の中村が馬を作って、攻めの銀もさばいていくと、羽生も力強く反撃に出る。

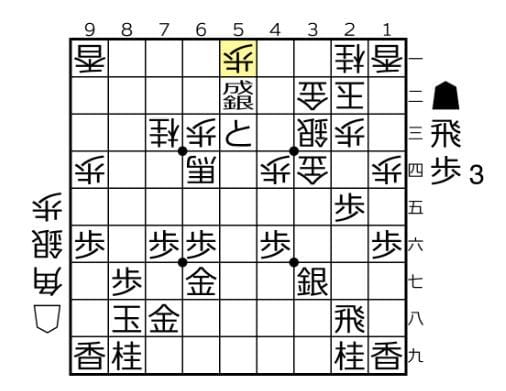

図は羽生が、▲43銀と打ちこんだところ。

これで、守備の金を1枚はがされることが確定で、ちょっと怖い形だが、こういう突貫をなんとも思わないのが、中村修の強みである。

△52歩と打って、簡単にはつぶれない。

「受ける青春」と呼ばれる中村修はこういう手を積み重ねて、しれっと、しのぎ切ってしまうから油断できないのだ。

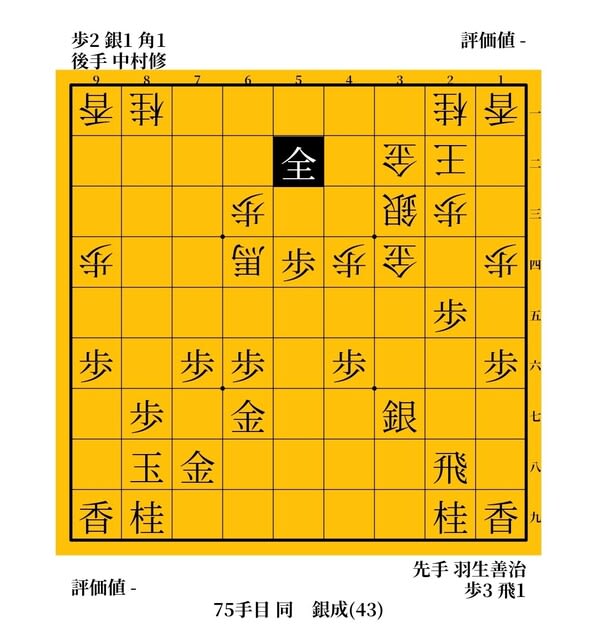

▲32銀成と金を取るのは一瞬気持ちはいいが、△同玉で後続手がない。

ゆえに、▲52同角成しかないが、よろこんで△同飛と取って、▲同銀成と攻め駒がソッポに行くのが、いかにも感触が悪い。

ただ、うまく行ったように見えて、この局面では後手の指す手が、存外むずかしい。

当然、なにか攻めたいところだが、下手なところに手をつけると、相手に駒を渡したりして、むしろ反動がきつくなったりする。

たとえば、△36歩、▲26銀、△46馬は、▲48飛、△19馬に▲53歩成とされ、次に▲43歩からのと金攻めが受からない。

相手を動かせ、△46馬と歩を取らせてから反撃すれば、一気に決まるというわけ。

一方先手も、やりたいのは当然のこと▲53歩成。

だが、たとえば△73桂などしたところで、いきなり成っても△51歩がおぼえておきたい手筋で、これはうまくいかない。

先手も後手も、相手が指したところで、カウンターに好手があるという。

なにかこう、手番をもらったほうが指し手に窮しており、この将棋を観戦していた河口俊彦八段によると、

「不思議なことに一手パスしたいような局面である」

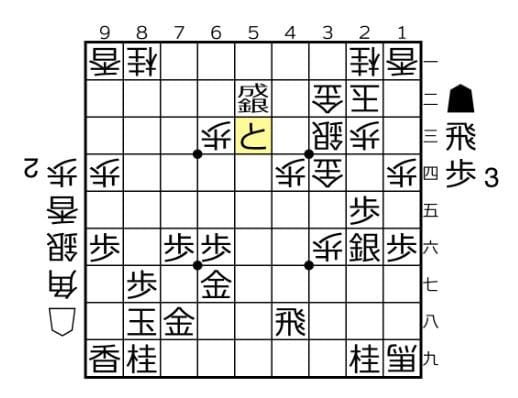

なら、手番をもらった中村が苦しいことになるが、さすが、ここでうまい手をひねり出す。

△95歩と、端を突いたのが、中村のセンスを見せた手。

後手は(先手も)一手パスをしたい。

かといって下手なパスでは、相手にそれをとがめられて不利におちいる。

そこで、「パスだけど有効手」をひねり出したのが、この端歩の突き捨てで、▲同歩と取らせれば大きな利かしだし、▲53歩成は、やはり△51歩で無効。

また他の手なら端からラッシュをかければいいわけで、河口老師も絶賛の1手だったが、これに対する羽生の応手が、また見事だった。

(続く)