藤井聡太と羽生善治のタイトル戦が、ついに実現した。

ということで、当ページはこのところ「羽生善治特集」になっており、主にまだ10代のころの将棋を取り上げている。

今の藤井聡太五冠が20歳だから、このころの羽生とくらべてみるのも、おもしろいかなーとか思っており、そこで今回もヤング羽生将棋を見ていただきたい。

これまでは格上のタイトルホルダーや中堅クラスの棋士との戦いが多かったが、今回は同年代同士の戦いを。

いわゆる「羽生世代」のレジェンド棋士が、10代のギラギラ感を漂わせたまま、最大のライバルにぶつかっていく様を、どうぞご堪能ください。

1989年、第47期C級1組順位戦の8回戦。

羽生善治五段と村山聖五段の一戦。

昨年度、C級2組を抜けた羽生と村山は、当然のごとくC1でも昇級候補バリバリで、リーグの目玉になることを期待されていた。

……はずだったが、そこは順位戦というもののおそろしさ。

羽生は途中、佐藤義則七段と剱持松二七段という中堅ベテランの棋士に苦杯を喫し、大苦戦のレースを強いられる。

一方の村山も、こちらは昇級候補にあげられている神谷広志六段と室岡克彦五段との直接対決に敗れ、すんなりとは上がらせてもらえない模様。

星の上では上位に室岡克彦五段、浦野真彦五段、西川慶二六段、伊藤果六段がいて、村山の場合など、さらに羽生と泉正樹五段の下まで叩き落されることとなった。

「名人候補」の2人が5、6番手に追いやられるというのが、特に人数の多いCクラスのおそろしいところだが(なんて息苦しい制度なんだ。いいかげんにしてほしい)、どっちにしろ、ここで負ければおしまいなのは両者共通しているところだ。

将棋のほうは村山先手で、羽生の横歩取りの誘いを拒否し、ひねり飛車に組む。

玉をしっかり囲った羽生が△93桂から動いていくが、ここからプロらしい押したりり引いたりの中盤戦に。

ワザをかけるぞ、かけさせないぞ、のこまかいやり取りは渋くて難解だったが、局面が動いたのはこのあたりだったと言われている。

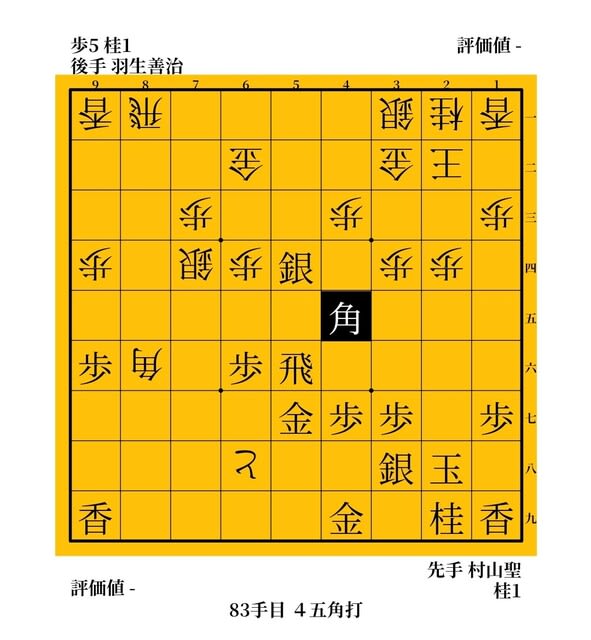

先手が▲24歩、△同歩を入れてから▲45角と打ったところで、これが玉頭と、遠く△81の飛車もねらったするどい手。

専門的には、ここでは▲24歩を保留して、単に▲45角のほうが良かったらしいが、どこかで▲23に駒をぶちこむ筋もできるから、こう指したくなる気持ちはわかる。

次に▲43銀成と突っこまれると、これが飛車取りにもなっていてまいる。

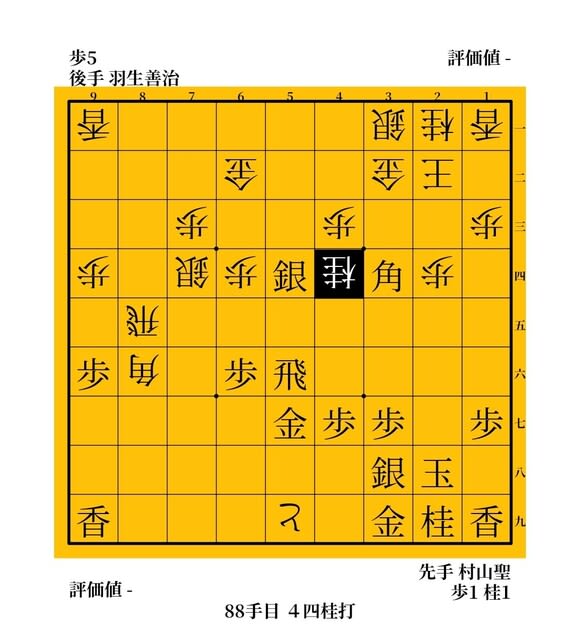

羽生は1回△59と、を入れて▲39金に△85飛と、角のラインを外しながら横利きで玉頭をケアする。

村山は▲34角とせまる。ここで、ふつうに受けていてはダメと見て、羽生は△44桂と一発カマす。

きわどいタイミングでの桂打ちで、逃げてくれるなら打ち得ということだろうが、この瞬間がかなり怖いところ。

現にここでは▲23歩とたたいて、△同金に▲43銀不成と特攻し、△56桂と飛車を取られたときに▲同金(!)で先手もかなり有望だった。

飛車をほとんどタダのような形で取らせるのは思いつきにくいが、このジッと▲56同金がなかなかの手で、

「4枚の攻めは切れない」

の格言通り、後手も振りほどくのは大変なようなのだ。

村山も、もちろん見えていただろうが、薄いと見たか自重して▲46飛とかわす。

これも自然なようだが、ギリギリのところで我をゴリ押ししてきた△44桂が通ったというところは、先手が「ひるんだ」とも解釈できる。

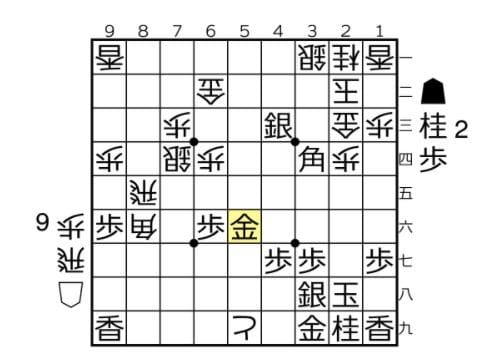

なら桂を打った甲斐が局面的にも、またメンタル的な勢いの面でも大きく、ここでグイっと△33玉。

まるで木村一基九段のような顔面ブロックだが、これが力強い好手で、どうも、このあたりからは羽生ペースになってきたよう。

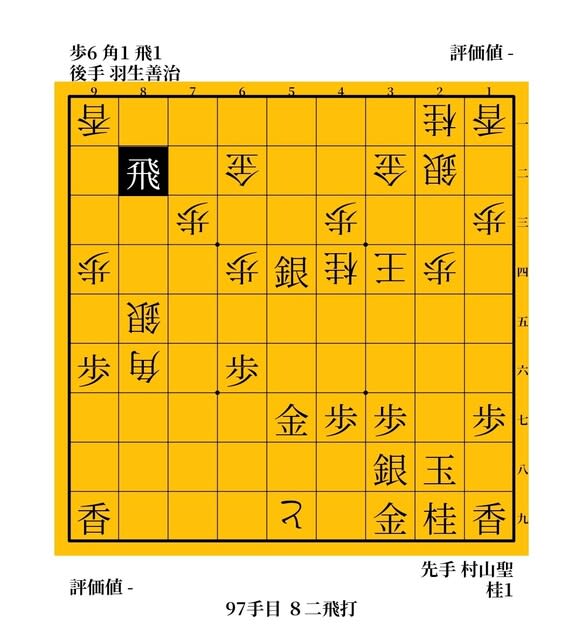

村山は苦しいと見たか、▲22歩、△同銀に▲45飛(!)の勝負手を放つ。

△34玉で角がタダだが、王様を危険地帯におびき寄せてから、▲85飛、△同銀、▲82飛。

この金銀両取りが強烈で、こうなると先手の攻めも、なかなかに見える。

△62の金を取られると、△34玉と上がらせた効果で、また△32の金取りの先手。

△85の銀を取らせるのも、竜の横利きが露出した玉に直撃してくる。

先手も相当せまっているように見えるが、そこは相手が天下の羽生善治。

ここからうまい組み合わせの手順で、先手の攻めをうまくいなしてしまうのだった。

(続く)