前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

年齢によるおとろえと、すでに名人を獲得している谷川浩司や、高橋道雄、中村修といった「花の55年組」の若手を相手に、タイトル戦などで苦戦を強いられることに悩まされていた1980年代なかばの米長邦雄九段。

その対策として、まだ20歳くらいだった森下卓五段に「弟子入り」を画策し、なんとかゆるされることとなる。

こうして、なんとか「若い血」に近づけた米長は、その後自宅の横に「米長道場」を作って、若手棋士たちと研鑽に励む。

「塾長」森下をはじめ、羽生善治、佐藤康光、森内俊之に奨励会時代の郷田真隆も参加し、丸山忠久、中川大輔、藤井猛、深浦康市、行方尚史、佐藤紳哉なども常連だったというから、まさに梁山泊のような場所。

そこで米長は若手棋士たちと食事をし、その「帝王学」を伝授しながら、主に彼らが日々研究している序盤戦術を吸収していった。

その成果が出たのが、1990年の第40期王将戦。

当時は高橋道雄と並んで「最強」と称された南芳一王将から、1勝3敗からの3連勝という逆転で奪取し、久しぶりのタイトル獲得を果たしたのだ。

このシリーズは米長によるマイクパフォーマンスが有名で、開幕前に、

「横歩も取れない男に負けては、ご先祖様に申し訳ない」

「横歩も取れない男」とは当然、対戦相手の南のことで、相矢倉を得意とする南に対して

「横歩取りでやろうぜ!」

と盤外から挑発。

これは単なるリップサービスではなく、このときの米長は南対策として、先手番なら「角換わり腰掛け銀」で戦うつもりだった。

弟子であり「米長道場」の主要メンバーである中川大輔五段と徹底的に研究していたのだが、では後手番はどうしたものか。

おそらく相矢倉は分が悪いと感じていたのだろう、ならなんとか別の戦型、たとえば横歩取りなんかどうだろう。

だが、南は横歩取りを指さない。なら、一発カマして無理にでも取らせてしまえということで、そこまで思慮に入れての「挑発」だったわけだ。

南もおどろいたことだろうが、もっとおどろいたのが、南が本当に横歩を取ったこと。しかも2回も。

1990年の第40期王将戦七番勝負の第2局。

「横歩も取れない男」南芳一が「取れるっちゅうねん!」とやり返して空中戦に突入。

桂馬が4枚飛び交う乱戦で、こういう将棋は重厚な「地蔵流」には向かないとの米長のねらいだったろうが、熱戦を制したのは南だった。

おとなしいタイプの南は、こんなスタンドプレイのようなやり取りなど無視するのかと思いきや、空気を読んだか、それともそもそも横歩取りも自信があったのか、果敢に▲34飛と取っていく。

結果的にはこの戦型で1勝1敗となったが、腰が重く負かしにくい南を相手に、後手番を自分の土俵で戦えたという意味では成功と言っていいのではないか。

また、第6局で見せた米長の指しまわしが、勢いのある好局でそちらでも話題をさらった。

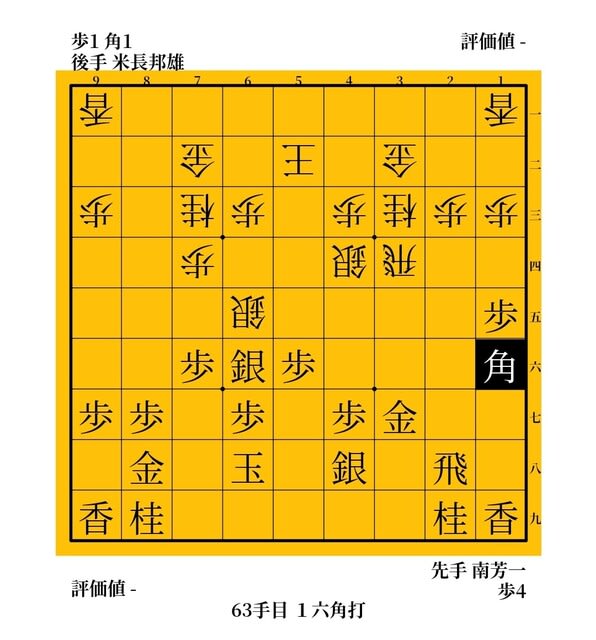

図は南が▲16角と打って、飛車をねらっていったところ。

ここは△24飛とぶつけても後手充分だったが、そんな平凡な手では「ご先祖様」に申し訳なかったのだろう。

△37飛成、▲同銀、△45桂が過激な踏みこみ。

ここで飛車を切るのは正確には疑問手で、米長も当然それはわかっていたのだが、それでも行くのが「米長の将棋」。

とにかくこの人は

「ここはこう指してくれたら、盛り上がるのになあ」

という手をことごとく選んでくれるのだから、そらみんな魅了されます。

結果、この勢いが通ってフルセットに持ちこむことに成功。第7局も制して、見事に王将を獲得した。

振り返ると、この王将戦は南リードのスコアと比べて、どこか終始、米長のペースで進んでいた印象がある。

米長の弟子である先崎学五段によると、このシリーズは完全に米長の序盤研究が南より勝っており、終盤に行く前に決着がついてしまうケースが多々見られたという。

その象徴のような将棋が最終局で、こちらの図。

この▲29飛と引いたところで、専門的には後手が勝てない形だと。

南の棒銀をねらい撃ちしたような陣形で、次に▲48玉と上がる姿が美しすぎるのだ。

後手が攻めるなら△95歩からだが、まるで地球の裏側で起こったもめごとのようで、とても右辺まで火の手が回ってくるようには見えない。

ちなみに米長は、先手番の角換わりを避けられたときの対策もしっかり用意してあったそうだから、米長道場のメンバーによる「南包囲網」は、おそろしいほどに仕上がっていた。

見事な作戦勝ちで、まさしく「教えを請うた」ことがハッキリ良いほうに出たわけだが、ただこの局面を見て「うーん」と声を上げたオールドファンもいたよう。

そう、たしかにこのシリーズの米長が見せた序盤戦術は、きれいにヒットした。

だがそれは同時に、米長将棋の魅力を減速させてのものだったからだ。

米長邦雄と言えば、「序盤の2ヘタ」と呼ばれるほど、大らかな序盤戦が特徴で、今でいえば広瀬章人八段のようなイメージか。

それが、もうひとりの「ヘタ」である谷川浩司九段と同じく、そのちょっと不利くらいの局面から、独特の悪力や超人的な終盤力でまくりを決めてしまう。

それこそ「泥沼流」が人気を呼んだ秘訣であり、そこは佐藤康光九段と同じく『米長の将棋』をバイブルとする私にも、共感できるところはある。

実際、先崎も最終局の様子をこう書いている。

「なんだか推理小説を読んでいて、途中で犯人が分かってしまった気分」

応援している師匠が勝利という、結果が早くにわかってうれしい反面、「その過程」を楽しむことができなかったと。

たしかに、その通りであり「序盤巧者」になるということは、「勝ちやすい」代わりに、こういう声とも向き合わなくてはならないのだ。

それこそ、たとえば山崎隆之八段がその独自性を捨て、角換わりや相掛かりの最新型を駆使し「定跡型の将棋」にシフトしてタイトルを取ったら、

「結果はうれしいけど、山ちゃん変わっちゃったなあ……」

なんて複雑な気分になるにちがいない。

このあたり、今のAIによる序盤研究の進化による反応とも似たようなところがあり、こればっかりは将棋に限らずなところもあって「まー、しゃーないわな」としか言いようがないのだろう。

ただ、結果的に見ればこのモデルチェンジは功を奏し、ハッキリ言えばこうしなければ後の「米長名人」はなかったろう。

「泥沼流」封印はさみしいが、

「その批判を覚悟してでも勝ちに行く」

という姿勢自体はプロフェッショナルとして賞賛すべきところでもあり、「結果を出す」というのは、単に努力だけでなく、もっといろいろなものを犠牲にしたところに成り立っていたりするのだなあ。

(続く)