前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

「米長道場」で若手棋士と研鑽に励み、自身の弱点であった序盤戦術を磨くことによって、あざやかなモデルチェンジを果たした米長邦雄九段。

その果実が実ったのが1990年の王将獲得で、1986年の十段(今の竜王)以来のタイトルホルダーに返り咲きを果たした。

そしてとうとう、1993年の第51期名人戦で、悲願だった名人獲得までダッシュを見せる。

この期の米長は七番勝負だけでなく、その挑戦権を決めるA級リーグでも抜群の強さを見せたため、ここで少し取り上げてみたい。

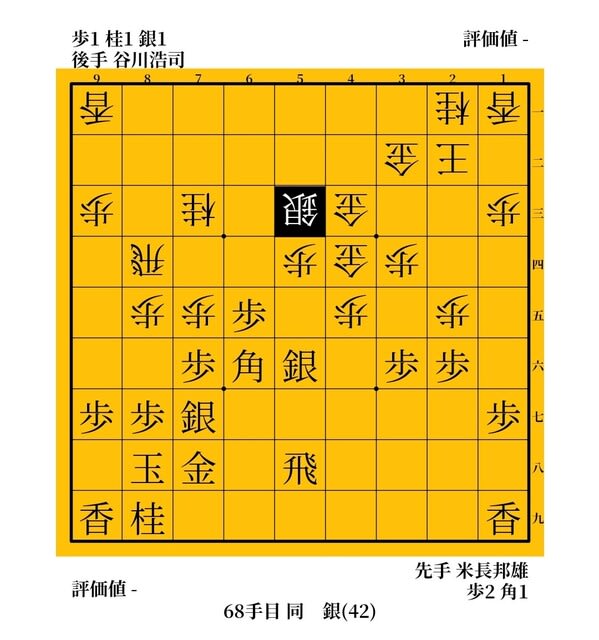

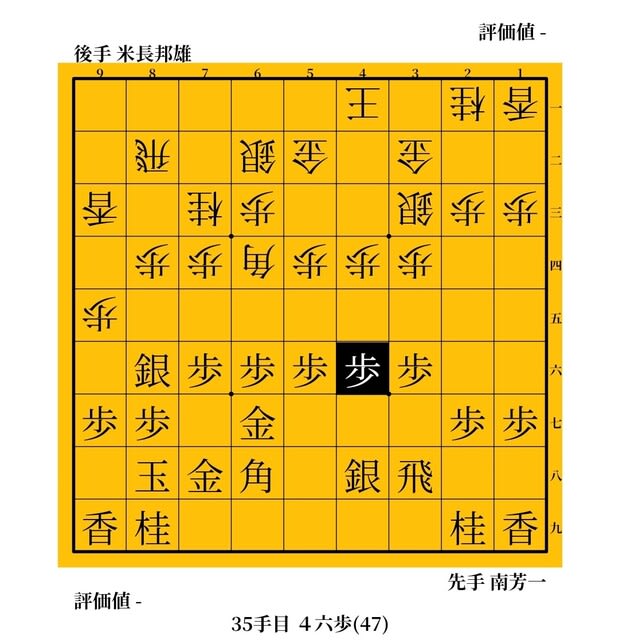

まず初戦の相手は谷川浩司棋聖・王将で、相矢倉からむかえたこの局面。

▲45銀の特攻が第一感だが、敵がもっとも固めていることろをガリガリやっていくのは、少々率が悪く見える。

ここで米長は「大人やなあ」と感嘆したくなる1手を見せてくれるのだ。

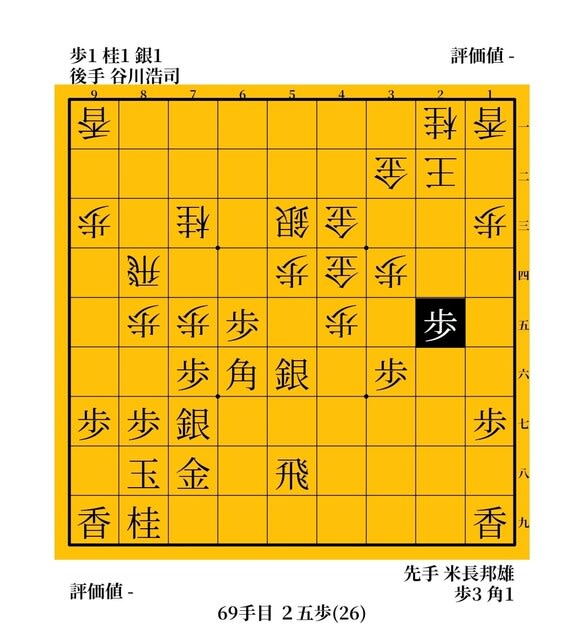

ジッと▲25歩と取るのが、いかにも強い人という落ち着いた1手。

これで次に▲24歩と突き出せば、▲41角や▲28飛で玉頭をねらい撃ちして寄り形。

かといって△23歩と受けても、▲24歩、△同歩、▲25歩、△同歩、▲24歩のツギ歩攻めで受けになってない。

また△69銀の反撃にも▲28飛が幸便。

ものすごく地味な手だが、「あー、強いなあ」と、ため息の出る指しまわしで、

「今期の米長は行くかも」

そう思わせるに十分な内容となっている。

その予想通り、米長は難関であるA級リーグを快刀乱麻の勢いで突破していく。

有吉道夫九段、塚田泰明八段、高橋道雄九段、田丸昇八段、田中寅彦八段といった面々をなで斬りにし、大山康晴十五世名人の死去による不戦勝もあって、7連勝と独走。

これは全勝挑戦もあるかと注目を集めたが、勝てば早くも挑戦者決定という第8戦、小林健二八段との一戦に敗れ、ちょっと雲行きが怪しくなる。

それは最終戦で、2敗をキープし追走する南芳一九段との直接対決が待っているからで、そこを落とすと再度、南とプレーオフということになってしまう。

その意味では痛い負けだったが、ただ米長から言わせるとこの将棋は

「今期の順位戦の代表作である」

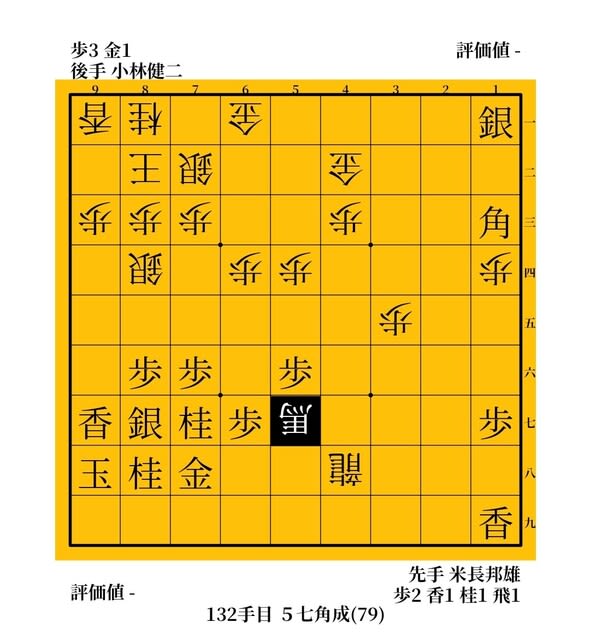

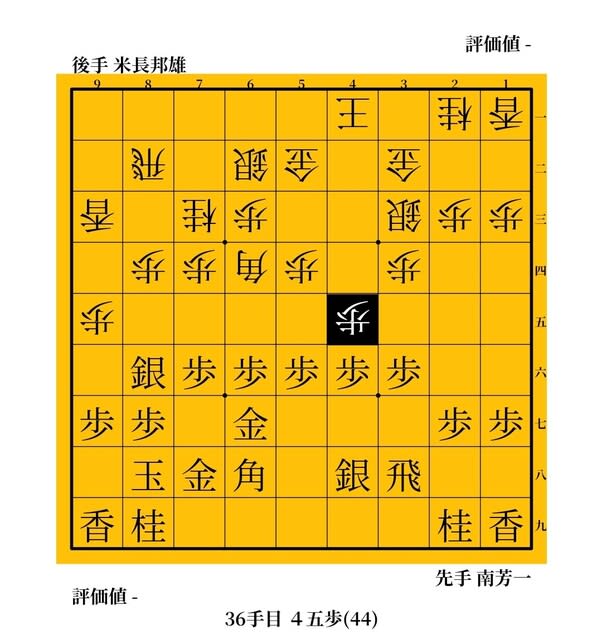

それがこの図で、小林の四間飛車に米長は急戦で挑むも、ここでは先手がハッキリと苦しい。

だが、ここで見せた踏ん張りが、

「終生忘れられない一着であろう」

と回想(米長はこういうとき大げさな言い回しをしがち)するものだった。

▲99飛が「最高傑作」と本人も自賛する自陣飛車。

これ自体は苦しい手で、またここから形勢が好転するわけでもないのだが、小林が、

「頭がおかしくなりました」

というような、まさに「泥沼流」のねばりであった。

敗れはしたが、たしかに「米長邦雄健在」という意志は示せたわけで、決して流れを失うような内容ではなかったことは大きかった。

むかえた最終戦も、米長はそのままの勢いで、どんどん指し進める。

双方、得意の相矢倉にガッチリと組み合うが、ここで飛び出すのが控室の評判も悪く、本人も「悪手」と認める指しすぎの手。

△45歩と突くのが、おどろきの一着。

まだ自陣の整備も完璧ではなく、むしろこの後は先手から▲45歩と仕掛けそうなところを、掟破りの逆バンジーで飛びこんでいく。

筋はまったく通っていないが、その「非論理性」こそがこの手の、いや米長将棋の根幹をなす魅力でもあり、本人も言うよう、まさに「会心の悪手」であった。

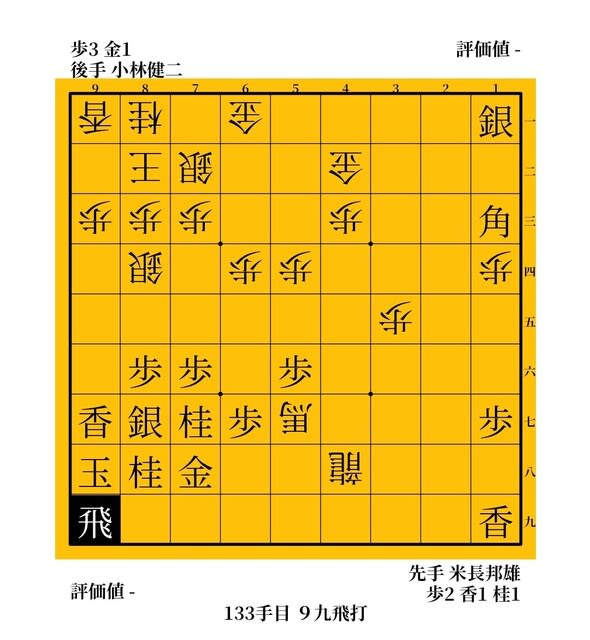

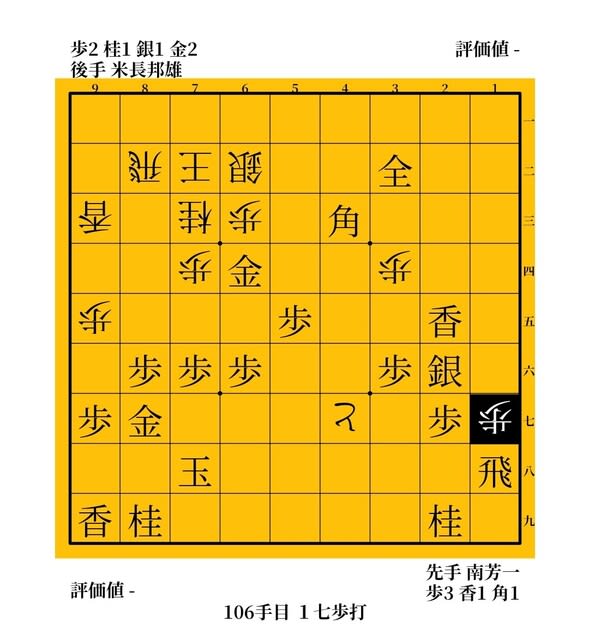

図は▲64金と角を取ったところ。

すでに後手勝勢だが、先手から▲11飛成をゆるすと逆転してしまう。

そこで、次の手が決め手となるのだ。

△17歩が、盤上この一手ともいえるトドメの一発。

▲17同銀とは死んでも取れないから(でも、たぶんそれが最善手)、▲同飛だが、△69銀、▲同玉、△67金で必至。

小林戦のせいで、一瞬もたついたように見えたが、終わってみれば8勝1敗のぶっちぎりで挑戦権獲得。

スコアのみならず、内容的にも洗練度と「泥沼流」がうまく融合した、勢いある将棋に仕上がっており、いよいよ「Xデー」の予感も高まるが、相手はここで5度敗れている中原誠でもある。

そんな簡単にいくのかと、何度も期待を裏切られてきたファンは感じたかもしれないが、意外なことにこのシリーズはあっけないほど偏ったものになってしまうのだった。

(続く)