前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

勢いの良い将棋でA級順位戦を制し、通算7度目の名人挑戦を果たした1994年の米長邦雄九段。

七番勝負で待ち受けるのは、過去5度ここで敗れた中原誠名人。

おそらくはこの両者による最後の名人戦と周囲も感じており、その意味でも見ておきたい戦いだった。

観戦者の多くが、

「一度くらいは……」

と感じており、その想いは今なら、なかなかタイトルを取れずに苦しんでいた木村一基九段の戦いぶりを観ているときの感覚に近かったろう。

第1局。先手番になった中原が、得意の「中原流相掛かり」で挑む。

中原の相掛かりは、指しこなすのがむずかしいせいかマネする人が少なく、主力にしているのは中座真七段や岡崎洋七段くらいだが、これが本家が指すと無類の強さを発揮するという不思議な戦法。

米長も当然この戦型攻略にマトをしぼっており、開口一番で登場したのは意外だったそうだが、研究を深めていた自信もあって、堂々と受けることに。

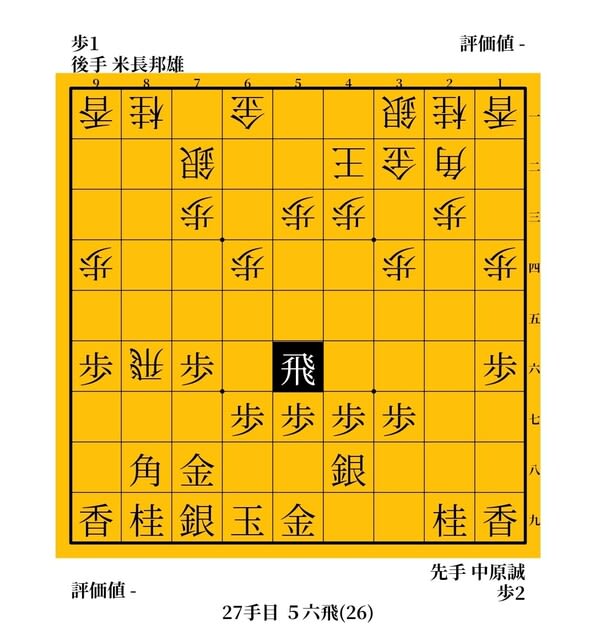

ところがここでは、中原の経験値とセンスが上回っていたようで、▲56飛と展開し、▲77桂、▲37桂と両の投げナイフをジャグリングしながら、中央に襲いかかろうとする。

それを受ければ▲55飛と浮いて、▲77桂から▲85飛と軽やかに転換し交換をせまる。

「中原囲い」は飛車に強いから、その要求はのめない。

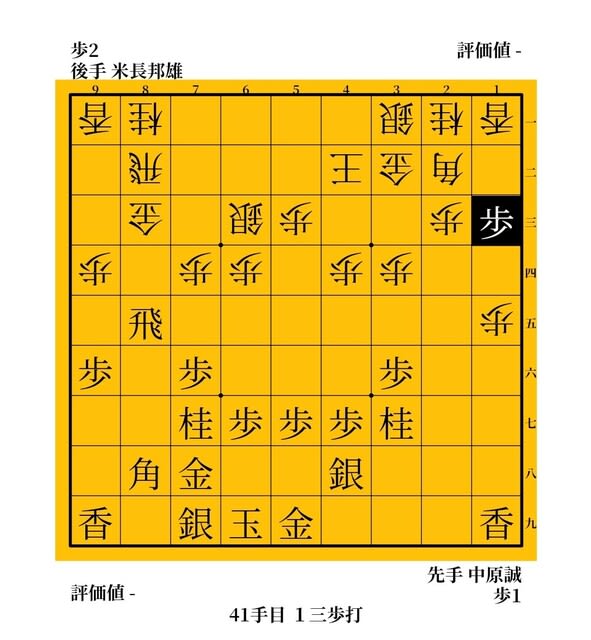

拒否するには、△83金と重い形を選ばざるを得ず、そこで今度は▲15歩、△同歩、▲13歩と、反対側の端から手をつける。

パッと見ただけでも、先手から軽快な小技が、次々ヒットしているのがわかる。

元の戦型に横歩取りの感覚をミックスし、さらには「ひねり飛車」も取り入れて、空中戦なのに玉まで固いという、まさに

「ぼくのかんがえた、さいきょうのあいがかり」

そこからも1筋から3筋まで飛車をぶん回して、▲35香と打ったところでは早くも先手勝勢。

次に▲33飛成からのラッシュを見せ、それを受ければヒラリ▲14飛が角と金銀の田楽刺しになり「オワ」。

なんという、あざやかな演舞なのか。

のちに渡辺明九段も学んだ盤面を大きく使った発想で、中原会心の指し回しである。

ここから順当にまとめていれば、この将棋は「中原流相掛かり」の傑作局になっただけでなく、この七番勝負の行方もまたちがったものになったろうが、なぜかここから失速してしまう。

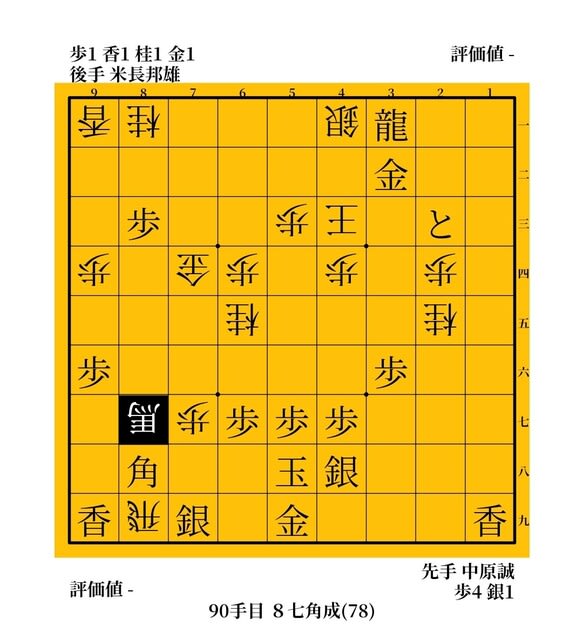

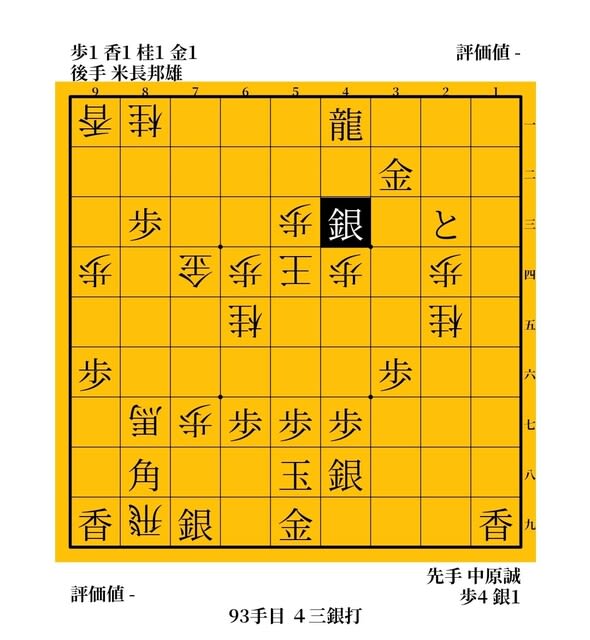

ここで▲41竜から追っていったが、▲63銀と打てば後手玉に受けはなく、先手が勝ちだった。

問題は、銀打に△88飛成と取って、▲同銀に△66桂と打って詰むかどうかだが、これには▲49玉と逃げて、△27角に▲38飛と合駒すれば、きわどいながら詰みはない。

米長の解説によると、△27角に飛車の代わりに銀を合駒できれば、より安全に勝てるから、それを確保するために▲41竜としたのだろうということだが、ここから中原の寄せが迷走しはじめる。

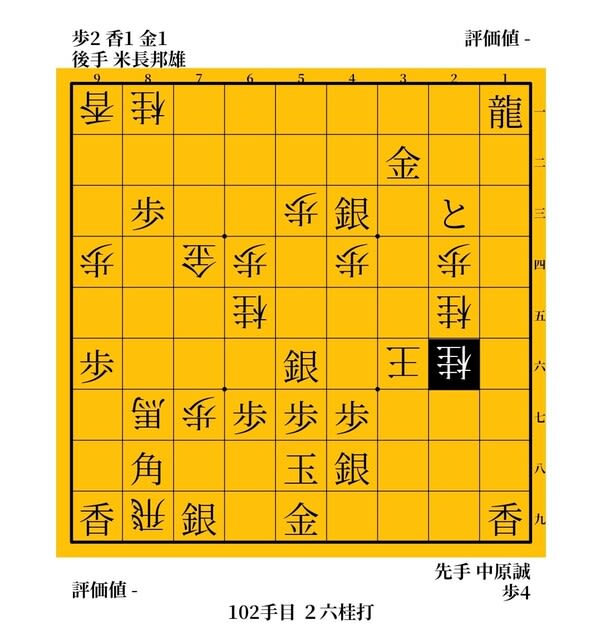

「王手は追う手」の典型的な形のようで、シロウトの私でも筋が悪い攻めなのがわかる。

ここまで完璧だったパンチが、ここへ来てなぜか完全に急所をはずしており、玉を上部に脱出されては失敗の巻だ。

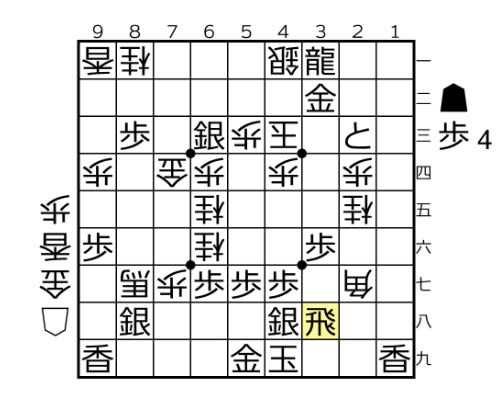

最終盤、△26桂と打ったのが決め手で後手玉に寄りはなく、米長が開幕局を制する。

名人からすればイヤな負け方だったが、まだ初戦だし、米長は名人戦となると意識しすぎてヨレてしまうことも多い。

勝負はこれからだと思いきや、シリーズはここから急転直下で「新名人誕生」に進んでいくことになる。

(続く)