詰将棋を「鑑賞」するのは楽しい。

先日ここで、

「詰将棋はムリして解かなくても、一応は有段者になれる」

「苦手という人は、解くより【鑑賞】するという手もある」

といったことを書いたが(→こちら)、では具体的に

「詰将棋を鑑賞する」

とは、どういうものなのか。

そこで今回は、解けはしないが「見て楽しい」という図式を、具体的に見ていただきたい。

それにはやはり、「古典詰将棋」がいいでしょう。

ということで、その年、最高の創作詰将棋の問題にあたえられる「看寿賞」に名を残す、江戸時代の名人伊藤看寿の作品から。

図式制作に、たぐいまれなる才能を発揮した看寿が、幕府に献上した「将棋図巧」は、兄である伊藤宗看の「将棋無双」と並んで、江戸時代の、いやさ将棋史上に残る大傑作。

単に棋力向上だけでなく、内藤國雄九段をはじめ、多くの詰将棋作家に影響をあたえた、何百年単位でクリエイターの魂をゆさぶる、スーパーインフルエンサーなのだ。

そこで今回は、有名な「図巧 第一番」を紹介したい。

もちろん、私の棋力で解けるはずもないので、

「【無双】と【図巧】の200番を解くだけで、最低でもプロ四段にはなれる」

とのセリフで有名な、米長邦雄永世棋聖の『逆転のテクニック』という本を参照して、語ってみたい。

「図巧 第一番」

と言われても、ふつうはまあ、こんな反応であろう。

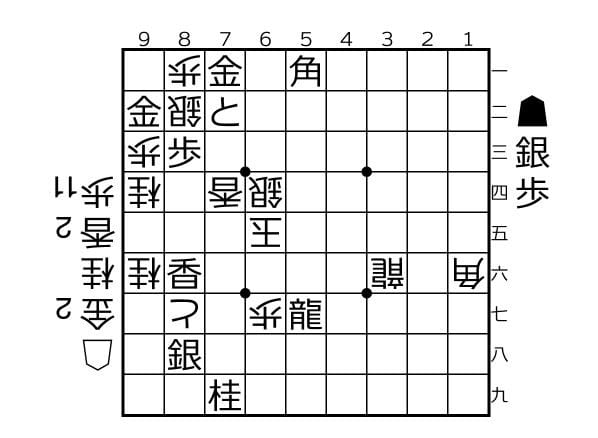

詰将棋素人だと、そもそも初手から見えないが、とりあえず▲54銀から入るのが正解らしい。

ちなみに、詰将棋では詰ます方を「攻方」(せめかた)、詰まされる方を「玉方」(ぎょくかた)「受方」(うけかた)とい言いますが、ここではわかりやすく「先手」「後手」で表記することにします。

こまかい変化は、書いているとキリがないから、ポイント以外はサクサク飛ばすとして、▲54銀には△75玉と逃げる。

▲87桂と、と金をはずしながら王手で跳ね、△86玉。

そこで、▲95角成とすれば簡単に詰みそうだが、それには△76玉と逃げられ、▲77歩が

「打ち歩詰め」

という反則になって不許可。

▲77歩で王様が動けないが、これは反則。

意味不明ともいえるこのルールにより、詰将棋という文化は、とんでもない奥深さを獲得することになる。

なんていう導入部からして、カンのいい方なら「あー」となるのではあるまいか。

そう、この「第一番」は、玄人向け詰将棋の基本中の基本ともいえる、この

「打ち歩詰め」

によって仕掛けられた罠を、いかに回避するかがテーマになっているのだ。

腕自慢の方は、「ほんなら」と腕まくりでもするところであろう。

この図式を中学生のころ(!)解いたという、米長の解説では(改行引用者)、

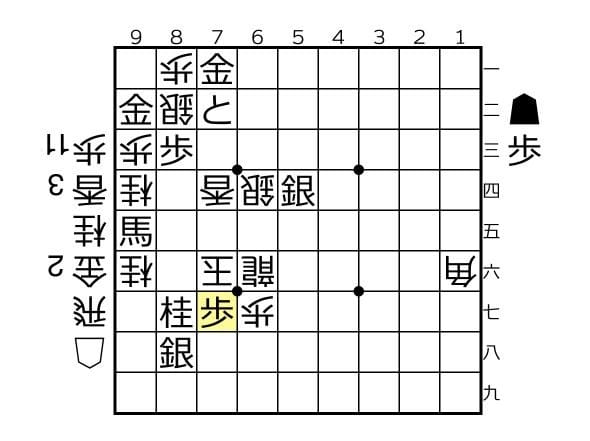

打ち歩詰めを打開するには2通りの手がある。

まずは味方の駒の利きを弱めて打ち歩詰めにならないよう逃げ道を与えること。

もう一つは、敵の駒を呼んで、歩を打ったとき、敵の駒で取れるようにして打ち歩詰めを避けるようにすることである

ここでは後者の方法を使うのがよく、△86玉に▲66竜と王手して、△同竜と取らせてから、▲95角成とする。

そうすれば、△76玉のときに、▲77歩を△同竜とできるようになるから、「打ち歩詰め」は回避できるというカラクリだ。

取れる駒を呼び寄せておけば、歩を打っても詰みではない。

上級クラスの詰将棋では、頻出するテクニック。

にゃーるほどー、と感心することしきりだが、この程度は詰将棋力の高い人なら、まあ見破れるだろうところ。

これくらいのワザは、この図式では口当たりのいいオードブルにすぎず、ここから重量級のメインディッシュが、用意されているのだ。

▲77歩、△同竜、▲同馬に、△85玉で、まず第1の関門は突破できたが、まだまだゴールは長い。

事実、若き日の米長少年は、ここで動きが止まってしまう。

次の手が、この図式随一の超難問だったからだ。

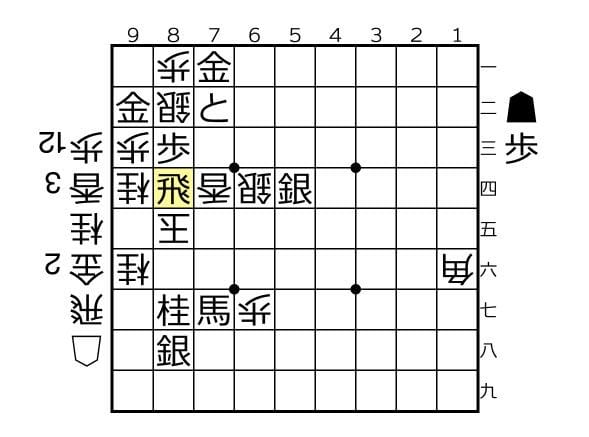

一目の▲95馬は、△76玉と逃げられて、▲77馬、△85玉は同一局面がループしてしまいアウト。

米長の第一感は▲84飛。

だが、これには△同玉、▲95馬、△83玉、▲82金、△同歩、▲84歩、△92玉、▲81銀、△91玉、▲82と、△同玉、▲72金、△91玉に、▲92歩が、またしても「打ち歩詰め」。

長手順になってしまったが、自然に追う形でむずかしくないので、ぜひ並べてみてほしい。

なるほど、たしかにこれだと不詰で、またしても罠である。

「打ち歩に詰みあり」

という格言もある通り、こういうところは一工夫すれば、結構詰むものというか、そもそも詰将棋なので、絶対になにかはあるんだけど、それが思い浮かばない。

のちに、四冠王に名人まで昇り詰めるほどの天才が、完全に固まってしまったのだから、これはよほどのことである。

また、米長少年を悩ませたのが△16にポツンと置かれた角。

これが、なんのためにあるのか。

事情を知らないで見たら「誤植」とすら思えるような、おかしな駒。

その意図がくみ取れず、そのこともまた、米長少年をして、頭をかかえさせたのであった。

苦行すること、なんと1週間。

といっても、昼間は学校に行って、帰ってからも内弟子の雑用をやったりしていたから、丸々費やしたわけではないが、それにしたって大変なものだ。

でもって、脳みそを七転八倒させながら、ついにたどりついた解が、またスゴイのであった。

(続く→こちら)