中村修のファンである。

将棋ファンにはそれぞれ、ひいきの棋士というのが存在するが、私の場合、子供のころから息長く応援している棋士の一人に中村修九段がいる。

中村修。中学生名人戦優勝を経て、1980年、昭和55年に四段プロデビュー。

今なら先日初タイトルを獲得した、香川愛生女流王将のお師匠さんとして知られているかもしれない。

同期に、高橋道雄、南芳一、島朗、塚田泰明などなど、若くして次々とタイトルを奪い取り、将棋界に革命をもたらした俊英たち。

いわゆる「花の55年組」の一員である。

中村もまた、早熟だった55年組のご多分にもれず、低段のころから新人王戦優勝、棋聖挑戦2度(米長邦雄棋聖に敗退)など、若くして頭角を現す。

そんな中村のキャリアの中で、もっとも語られるべきところは、1986年に当時すでに大棋士として君臨していた中原誠から、王将のタイトルを奪ったことであろう。

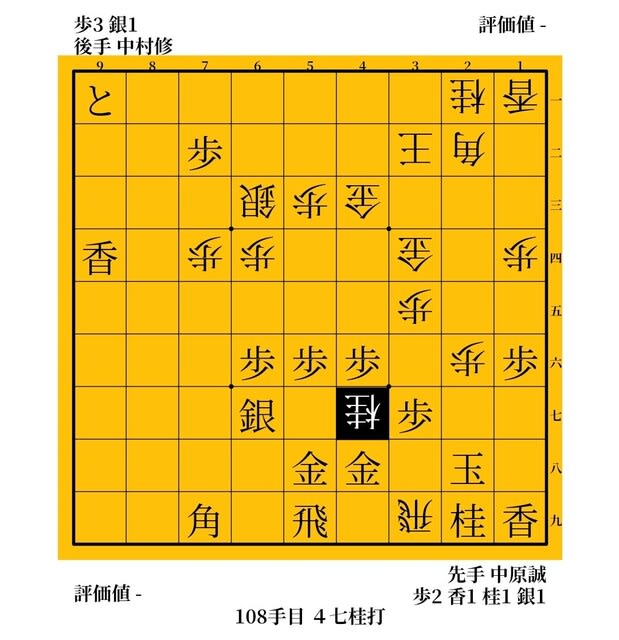

時の第一人者である中原誠王将に挑んだ、第35期王将戦。

3勝2敗でむかえた第6局の最終図。△47桂があざやかな決め手で「中村王将」が誕生。

▲同金直は△38銀で、▲39飛に△27歩成までの詰みになり必至。

ここで▲39飛と取っても、△27銀と打たれて、▲17玉と逃げるようでは飛車も取られるし、望みはない。

この結果は旧来の価値観を持った棋士たちに激震を走らせ、古き時代の将棋と将棋界を根底から揺るがし、のちの羽生世代台頭の下地を作る形となった。

さらに翌年、リターンマッチで挑んできた中原を、ふたたび4勝2敗で退け王将位を守ったときには、

「タイトルは取るだけでは道半ば。それを防衛してやっと一人前で、中原に2度勝てるほど将棋は甘くない」

という下馬評を、完全にくつがえした形となり、

「中村強し」

その実力を、決定的に印象づけたのである。

私が将棋に興味を持ち、NHK杯戦を見たり、『将棋マガジン』や『将棋世界』などをぼつぼつ読み出すようになったのは、ちょうどこの中村の防衛戦が行われていたときであった。

このときはじめて知った中村修に、すっかり魅了されてしまったのである。

中村王将は、いかにも現代風のさわやかな好青年。

物腰もやわらかで、当時NHKで講師も務めていたが、解説もユーモラスで楽しく、また文章ものちに「将棋ペンクラブ」で受賞するほど達者。

私が初めて買ったプロ棋士の著書が、なにを隠そう中村王将の『不思議流実戦集』なのだ。

また、中村はその将棋にも、独特としかいいようのない魅力があった。

中村将棋は他の棋士とどこかが違っていた。リズムというか、テンポというか、そういったものとでもいうのか。

将棋には

「ここはどうあっても攻めるところ」

「ここはこう指す一手」

のような、盤面全体からかもし出される「流れ」のようなものがある。

ところが、中村にはそういった空気感というのが通用しない。

行けそうな場面で引き、ここはじっとしているところだろうと見ていたら、いきなり攻めたりと、その間合いが、とにかく読みにくいのだ。

野球でいえば、

「ここはズバッとストレートだろう」

というところで、フワッとしたスローカーブが飛んできてつんのめる。

じゃあと変化球ねらいにしぼれば、そこで時速150キロの剛速球がど真ん中にびしっと決まって見逃し三振。

バッターボックスで、ねらい球が絞れず困惑していると、そこにあざやかな牽制球で、なんとランナーが刺されて茫然など、とにかく相手に次の手を読ませない。

この、意表意表(といっても中村は思いついた手を指しているだけで、そういう意図はないのだが)で相手のペースを乱す指しまわしは、

「不思議流」

と名づけられることになる。

将棋界では、「自然流」「泥沼流」など、「○○流」という呼ばれ方をすれば、一人前の証しなのである。

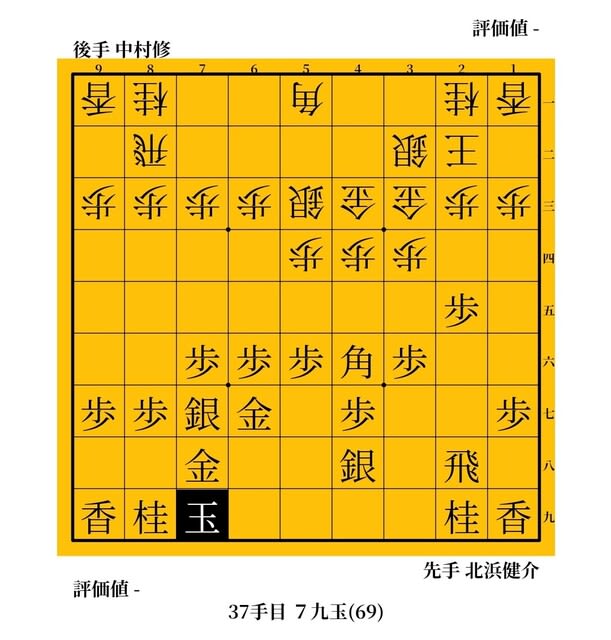

2004年のB級1組順位戦、北浜健介七段との一戦。

オーソドックスな相矢倉に見えて、後手中村の金銀がおかしい。

△33金と△32銀が、いわゆる「逆形」で教科書ではダメとされる形。

なんでこんな変な形になるのか不明だが、それ以上にこれで勝ってしまうのが、さらに意味不明。

また、棋士は基本的に、盤面では攻めて主導権をほしがるものだが、中村は受け身の局面をいっかな気にしない。

他のプロなら、

「こんな屈服は、死んでも受け入れられない」

といった受けの手を、中村は平然と指してしまう。

そんな、亀が首を引っこめるような手を指されると、相手も「そんな手でうまくいくわけがない」とカッとなる。

そこで、ひとつぶしにしてやれとばかりに、えいやっとかかっていくのだが、ところがなかなかどうして、中村のディフェンス網はそう簡単には打ち破れないのである。

一見、退却と見せかけて、中村の玉は一筋縄では寄らない。

それこそが不思議流中村将棋の、もうひとつの売りであった。

(続く【→こちら】)