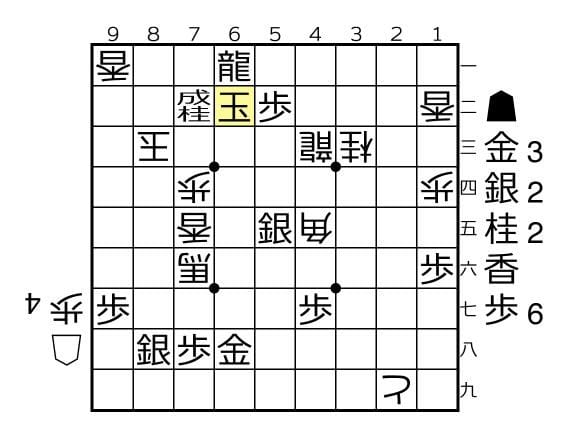

「局面は忘れても手順は憶えている。△85竜、▲同玉、△67角打である」

そんな一文を書いたのは先崎学九段であった。

昔『将棋世界』に連載されていたエッセイでのことだが、さらに続けて、

「僕はこの将棋を観て、将棋の終盤にも美しいという感覚があることを知った」

そこまでいわれると、指した人がだれか知りたくなるが、答えは佐藤大五郎九段。

前回は「不思議流」「受ける青春」と呼ばれた中村修九段のしのぎを紹介したが(→こちら)、今回は豪快な攻め将棋を見てみたい。

佐藤大五郎といえば、A級2期と、王位挑戦の実績がある昭和の名棋士。

その独特の力強さから「マキ割り流」と呼ばれ、ベストセラーにもなった著書のタイトルが『無敵四間飛車』と言うのだから、そのインパクトは充分である。

今の洗練された、さわやかな若手棋士が活躍する将棋界になじみがある人からするとピンとこないかもしれないが、昭和の将棋界というのは、少しばかりアクが強かった。

いわゆる酒や博打にからんだ「豪傑」や、ピーター・シェーファー『アマデウス』のような

「天才ゆえの幼児性」

といったエピソードも多い。

「花の55年組」から「羽生世代」が活躍しはじめるまで、そういった「無頼派」「アウトロー」な雰囲気が、色濃く残っていた時代だったのだ。

佐藤大五郎九段も、その御多分にもれずの「昭和の豪傑」。

ダイヤモンドを散りばめたウン百万の腕時計をしていたり、ラーメンを食べるためだけに、フラッと羽田空港から北海道に飛んだりと、派手なエピソードには事欠かない。

ただ、その金回りの良さについて回る成金趣味と(太めのパトロンがいたらしい)、周囲にイバリ散らしたりする態度から敬遠する人も多く、ときには嫌がらせを受けるようなことも多かったよう。

特に順位戦で苦労したのは周囲の、

「大五郎にだけは上がらせるな」

という敵愾心によって、常にアウェーの環境で戦っていたからだ、といわれている。

そんな、好き嫌いがわかれる佐藤大五郎九段だが、将棋のほうは個性的で、「棋士」というよりも「将棋指し」という言葉が似合うタイプだった。

序盤はうまくなかったそうだが、不利になってからの「悪力」ともいえる指しまわしに定評があり、終盤はアッという筋で、見事な逆転を決めてしまう。

そのドラマティックな棋風が、また人気の一因だったのだろう。

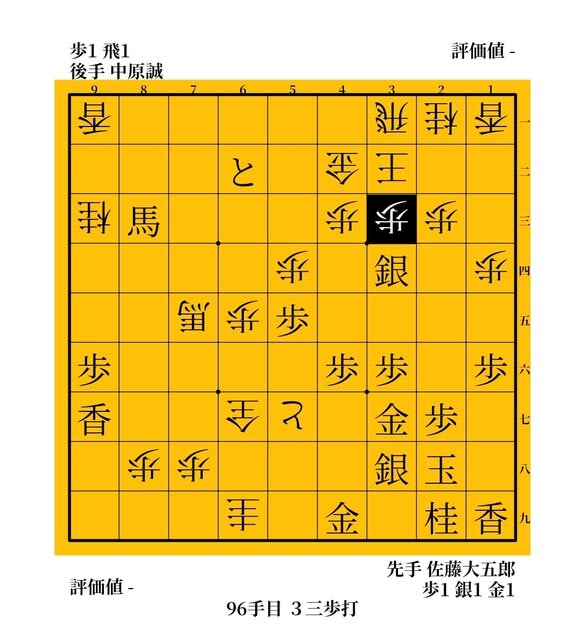

1969年のB級1組順位戦。佐藤大五郎七段と中原誠七段の一戦。

佐藤の四間飛車に中原は急戦で挑み、馬を作って、さばきを牽制する。

中原が指せそうに見えたが、そこから佐藤が力を見せて中原陣を突破。

むかえた、この局面。

飛車は取られたものの、6筋から8筋にかけての後手の駒が重く、と金と馬が大きくて、振り飛車さばけ形に見える。

先手は▲34の銀取りで、これが生きているうちに一仕事したいが、ここで作ったよう絶好の一手がある。

▲93馬と取るのが、「創作次の一手」のような手。

これが「マキ割り流」の強烈なカラ竹割だ。

△同香は▲23銀成と飛びこんで、△同玉に▲35桂と打って詰み。

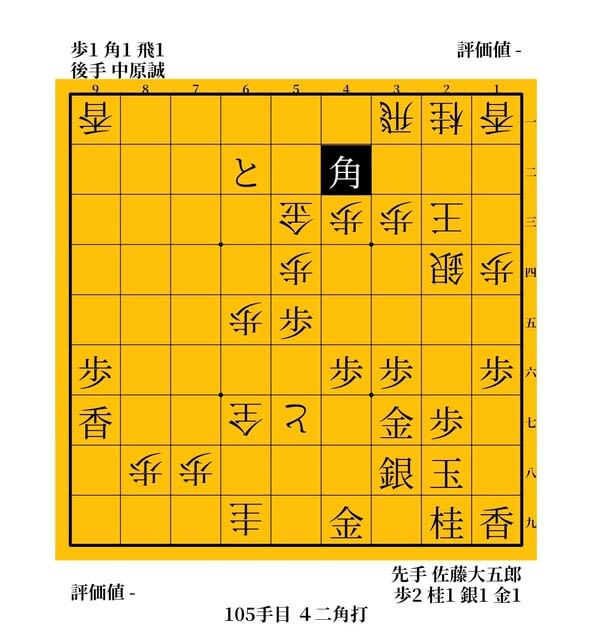

中原は△53馬と逃げながら、▲35桂の筋を消すが、ここでさらなる一撃がおそいかかる。

▲23銀成、△同玉、▲75馬の押し売りが、きびしすぎる追い討ち。

△同馬はやはり▲35桂だから、取るに取れない魚屋の猫。

並べるだけでも、胸のすくような順である。

決まったようだが、中原も気持ちよく勝たせてなるものか、とばかりに△24銀とねばる。

悲壮な頑張りだが、若手棋士はこれくらいの根性を見せなくてはいけない。

もっとも、さすがにこの将棋は、ここまでクリティカルヒットを食らいすぎた。

佐藤は当然▲53馬と取って、△同金に▲42角がとどめの一撃。

このアックスボンバーには、さしもの「未来の名人」中原誠もたまらずダウン。

以下数手で投了し、佐藤大五郎九段の会心譜が誕生した。

いかがであろうか、このあざやかすぎる「マキ割り」の威力。

先崎九段は佐藤将棋を「官能的」と表現したが、たしかにウットリする力強さだ。

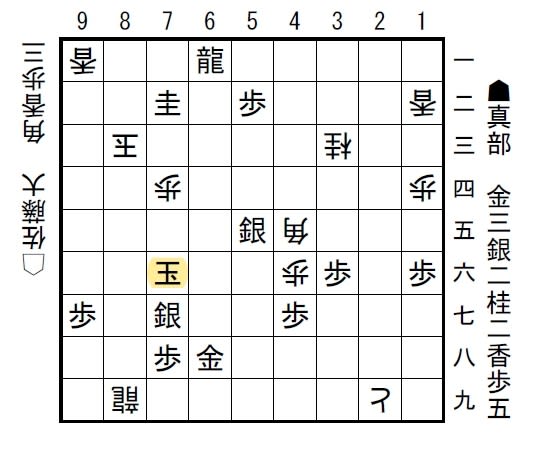

ちなみに、冒頭の手順は1984年の第42期昇降級リーグ1組(今の順位戦B級1組)、佐藤大五郎八段と真部一男七段の将棋。

受けなしになった後手の佐藤大五郎が、王手ラッシュに入り、△89竜に、先手の真部が▲76玉と逃げたところ。

右辺から上部が開けていて、後手の持駒もとぼしく、詰みがないように見えるが、ここから3手で終わる。

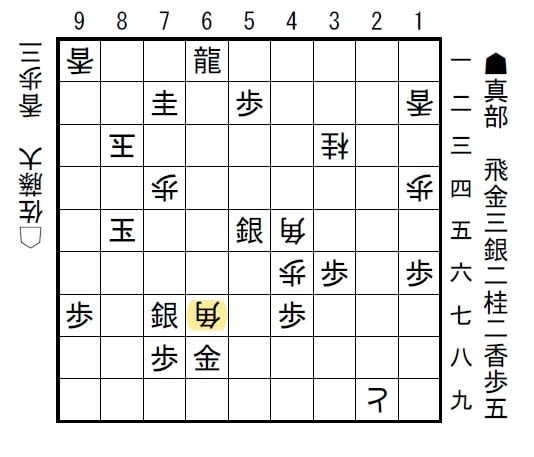

△85竜、▲同玉、△67角打で見事に捕まっている。

▲76銀は△84香。

▲67同金も△同角成、▲同竜に△75金で、やはり詰み。

▲76玉では▲88銀と引いて受けておけば、その後も王手は延々と続くが、なんと最後▲62の地点まで逃げて詰まなかった。

手順だけ書けば、△89竜、▲88銀、△98角、▲66玉、△76角成、▲57玉、△59竜、▲46玉、△56竜、▲35玉、△36竜、▲44玉、△34竜、▲53玉、△43竜、▲62玉まで不詰。

途中、竜のぐるぐる回しが綺麗に入るところや、△98角の王手が最後に利いて△43竜とできるところなど、流れ的には詰むところのようだが、△45にいる角の死角を縫うようにヌルヌル抜けて、つかまらない。

真部は詰みなしと読んでいたから、これはトン死なんだけど、それにしても思いつかない筋だ。

次の日の朝、真部はこの手を仲間に示しながら

「いい手があるんだ」

何度もくり返したそうだが、たしかに人に教えたくなる「美しい」終盤である。

(谷川浩司の「21歳名人」編に続く→こちら)