「絶妙手を生む駒は角が多い」

というのは、なにかで読んだ記憶がある一文である。

歴史に残る妙手と言えば、

「升田の△35銀」

「中原の▲57銀」

「谷川の△77桂」

「藤井聡太の(多すぎて絞れないので略)」

などがパッと思い浮かぶが、実はその多くに角が絡んでいるとかいないとか。

具体的なデータまではわからないが、「天野宗歩の遠見の角」や、また数多の絶妙手を生み出してきた升田幸三九段が、角を好んだことからついたイメージかもしれない。

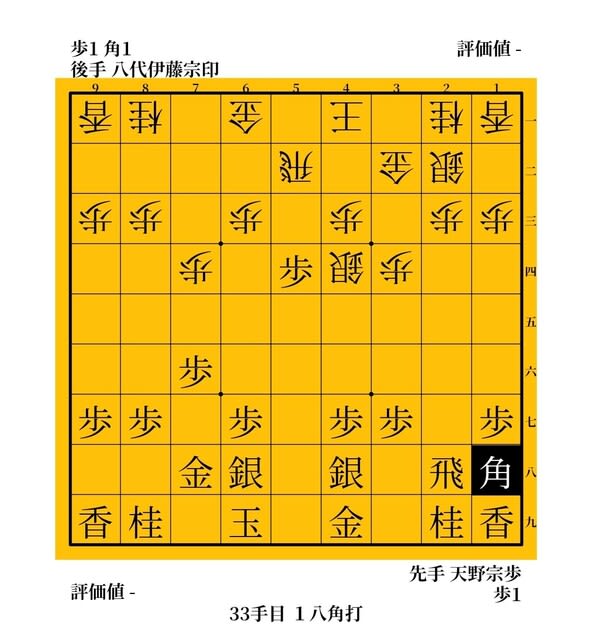

天野宗歩による「遠見の角」。

好手かどうかは微妙だが、宗歩はうまい手順で▲63角成と成りこむことに成功する。

たしかに射程距離が長く、ななめのラインというのはちょっと錯覚を起こしやすいため、うまく使えば相手の意表をつく手は出現しやすいのかも。

そこで今回は、そんな「角の妙手」が乱舞する将棋を見ていただこう。

1991年の第16期棋王戦は、南芳一棋王に羽生善治前竜王(昔は名人か竜王を失冠して無冠になった棋士を「前名人」「前竜王」と呼ぶマヌケな習慣があった)が挑戦。

羽生の2連勝スタートから、南も意地を見せ1番返し、むかえた第4局。

相矢倉から、南が△24歩と自分の玉頭の歩を突く工夫を見せ、そこから激しい戦いに。

タイトル戦にふさわしい、力のこもった将棋になったが、終盤もまたエキサイティングだった。

双方が、相手玉にせまりくる形となったこの場面。

先手玉はかなりの危険にさらされているが、ここは羽生がねらっていたところであった。

この前から、漠然とではあるが「こうなったらいいなあ」と、頭の中で描いていた局面が、本当に実現してしまったからだ。

▲67角と打つのが、攻防の絶妙手。

先手玉は裸だが、大駒3枚が見事な配置で遠くから援護しており、これですぐの寄りはない。

2枚角の使い方が、羽生の好きなチェスのビショップのようで、おもしろい形だ。

飛車が逃げると、▲31銀、△同玉、▲23角成で必至だから、南は△66金と、しぶとくからみつく。

これには▲76角、△同金、▲72飛、△32歩。

ここで▲76飛成と金を取り払ってしまえば良さそうだが、その瞬間△55角の王手飛車を食らって、これは先手が勝てない。

プレッシャーをかけられているが、手はあるもので、羽生はまたもひねり出す。

▲44角が、絶妙手の第2弾。

△55角の王手飛車を防ぎながら、△同銀なら▲34桂から詰む。

本人も

「読みの裏付けはないけれども盤上この一手という確固たる自信」

は感じたようで、このギリギリの戦いで、よくいいところに指が行くものである。

南は△41銀と辛抱し、足が止まったら負けの羽生も▲42銀と追撃していく。

まだ形勢は難解だが、妙手2発で流れは先手であろう。

少し進んだこの局面で、羽生は勝ちを確信していた。

△42歩と受けても、かまわず▲同飛成とつっこんで、△同銀はやはり▲34桂で詰むから無効。

後手に受けがないように見えるが、ここでは南に大きなチャンスがめぐってきていたのだ。

なんと、羽生が必勝の確信で打ったはずの▲43金は、とんでもなく危ない手だった。

たしかにこれは、次に▲32飛成からの一手スキだが、ここで△55角の王手飛車を放ち、▲77歩に△28角成と取っておく手があった。

これなら詰ましに行ったとき、▲24飛と飛び出す筋がなくなるから、後手玉への詰めろが消えて、先手が負けになるのだ。

金打ちでは▲38飛と、詰めろで王手飛車を回避しておけば、難解ながらも先手に分がある戦いだった。

「簡単に詰み」と思いこんでいた羽生が、まさかの精査を欠いた形だが、将棋の終盤戦は本当に怖い。

羽生にとって幸運だったのは、指している間はそのポカに気づいていなかったこと。

本人も言うように、ポカがあったときや詰みを探しているとき、自分が気づくと、以心伝心で相手もそれを察知する。

これは高度な世界の「将棋あるある」なのである。

なので、ここでしれっと胸を張れたのは、結果的には良かったわけで、南は相手のウッカリを見破れず△33金と指して、以下敗れた。

最後は幸運も手伝って、羽生が初の棋王位を獲得。

▲67角、▲44角に、幻でもあったが△55角など角の乱舞が目立った派手な将棋。

羽生のポカもあったりと、にぎやかで楽しい一局であった。

(羽生による遠見の角はこちら)

(大内延介の遠見の角はこちら)

(その他の将棋記事はこちら)