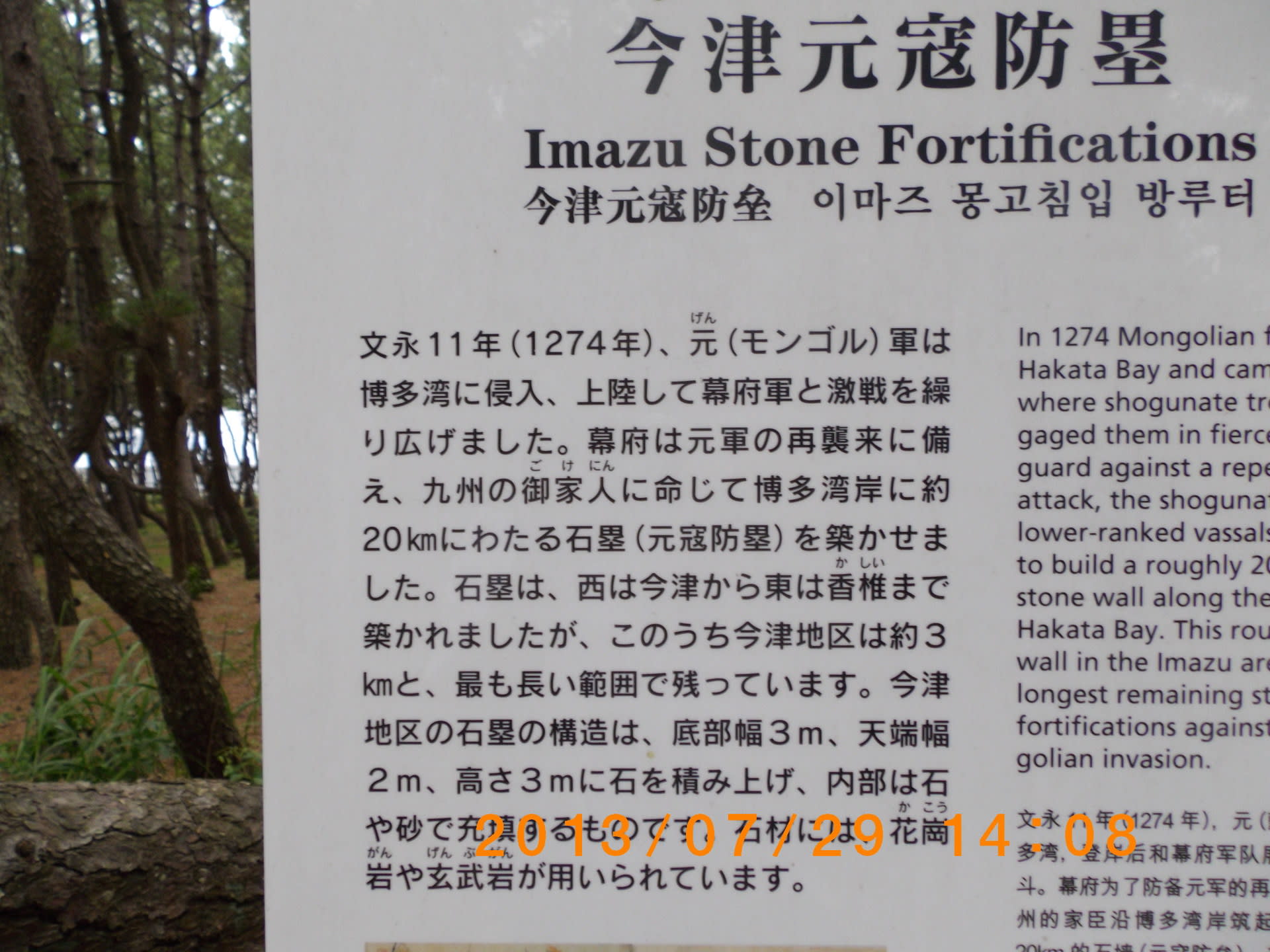

1274年 文永の役 元軍、対馬・壱岐を侵し、ついで肥前・筑前に上陸。一夜暴風雨で敵船沈没、逃走。

1281年 弘安の役 元軍10万高麗軍とともに来襲。筑前・長門を侵す。大風おこり敵船ことごとく沈没。

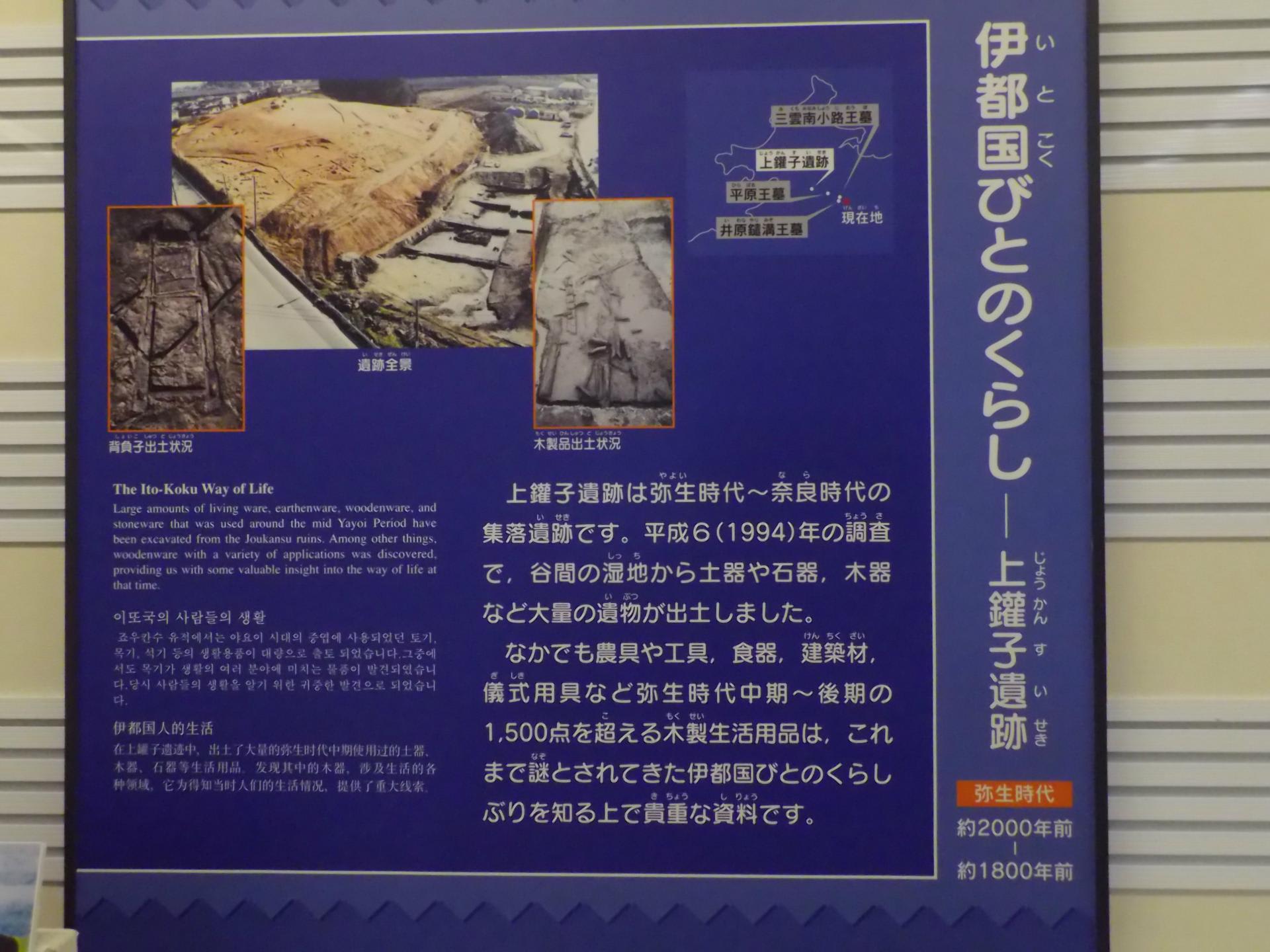

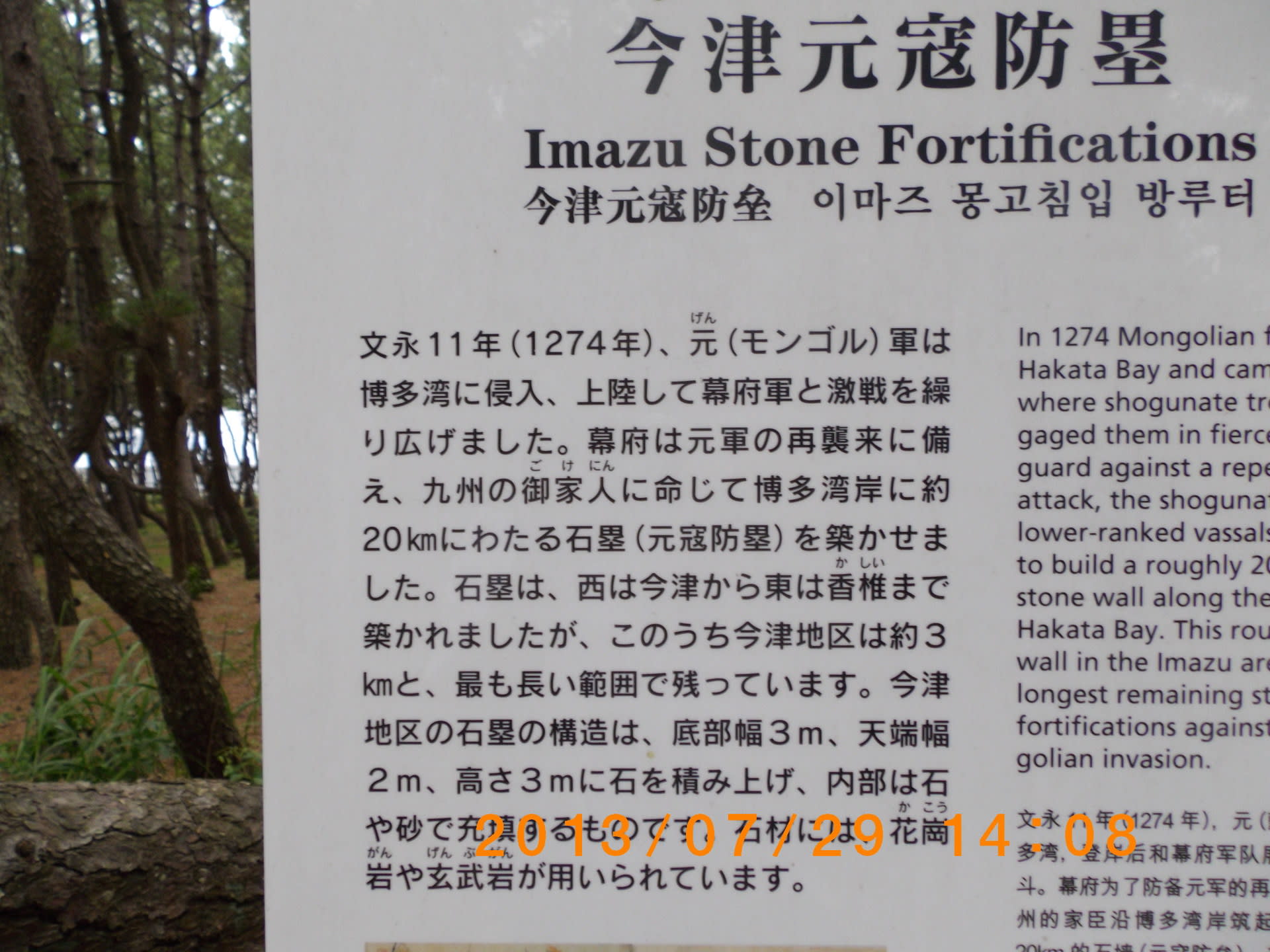

これが今津浜にある第2次元寇防衛の防塁跡。

長い年月のあと、松林の中に埋もれている。博多市内にほんの少し残っているとか。

博多が当然攻略目標であるが、戦略的には東松浦半島の西にある鷹島という松浦水軍の基地がある島が、第1次元寇も、第2次元寇も最初に狙われ、元軍艦隊襲結の地となった。理由は松浦水軍を叩かないと制海権を確保できないからと、中国沿岸等が倭寇に侵攻されていたからその恨みから倭寇の本拠地を特に狙ったとか。

そして、1次・2次軍ともこの水域で多量に終結し、多量に沈没することとなった。

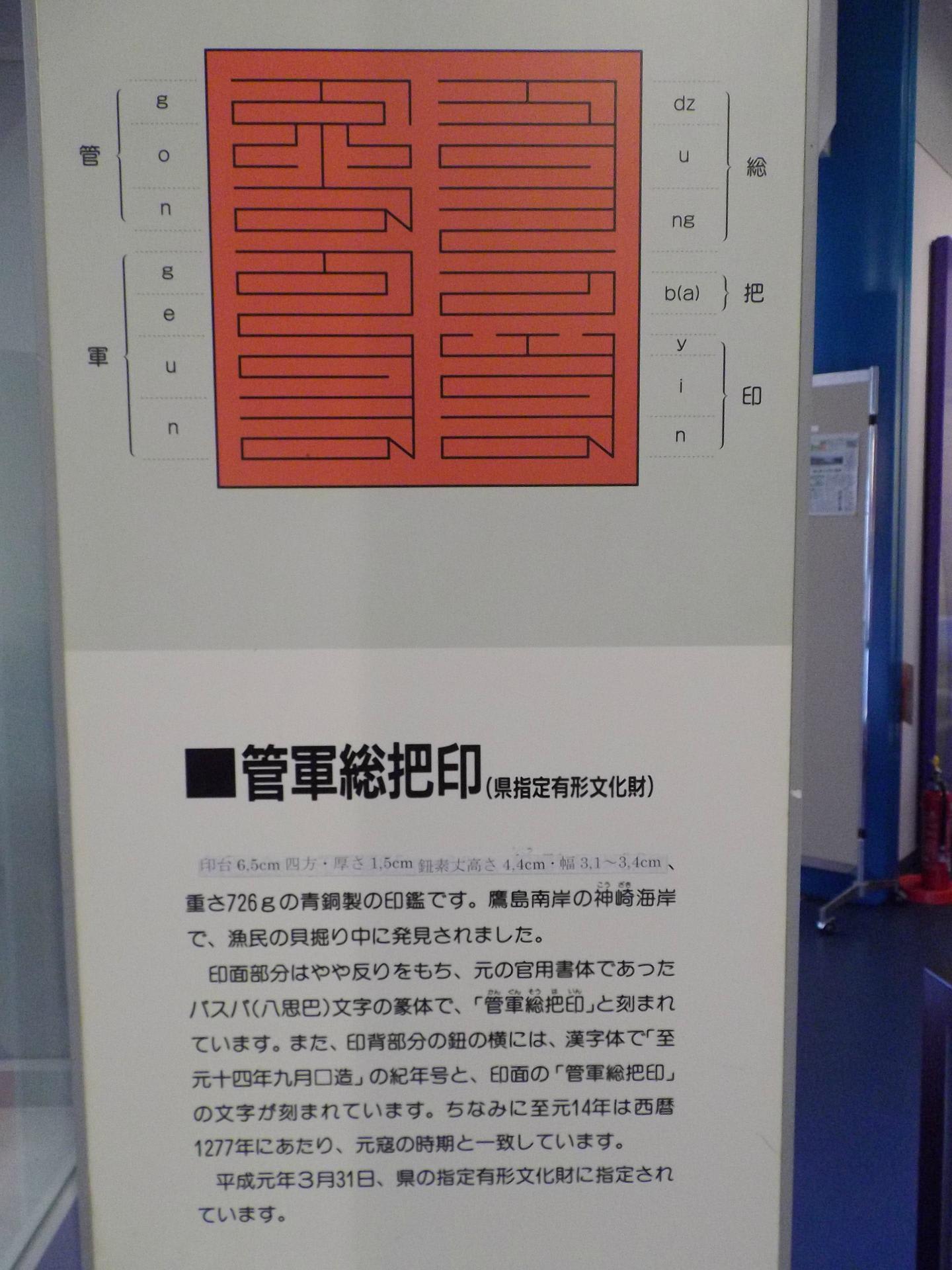

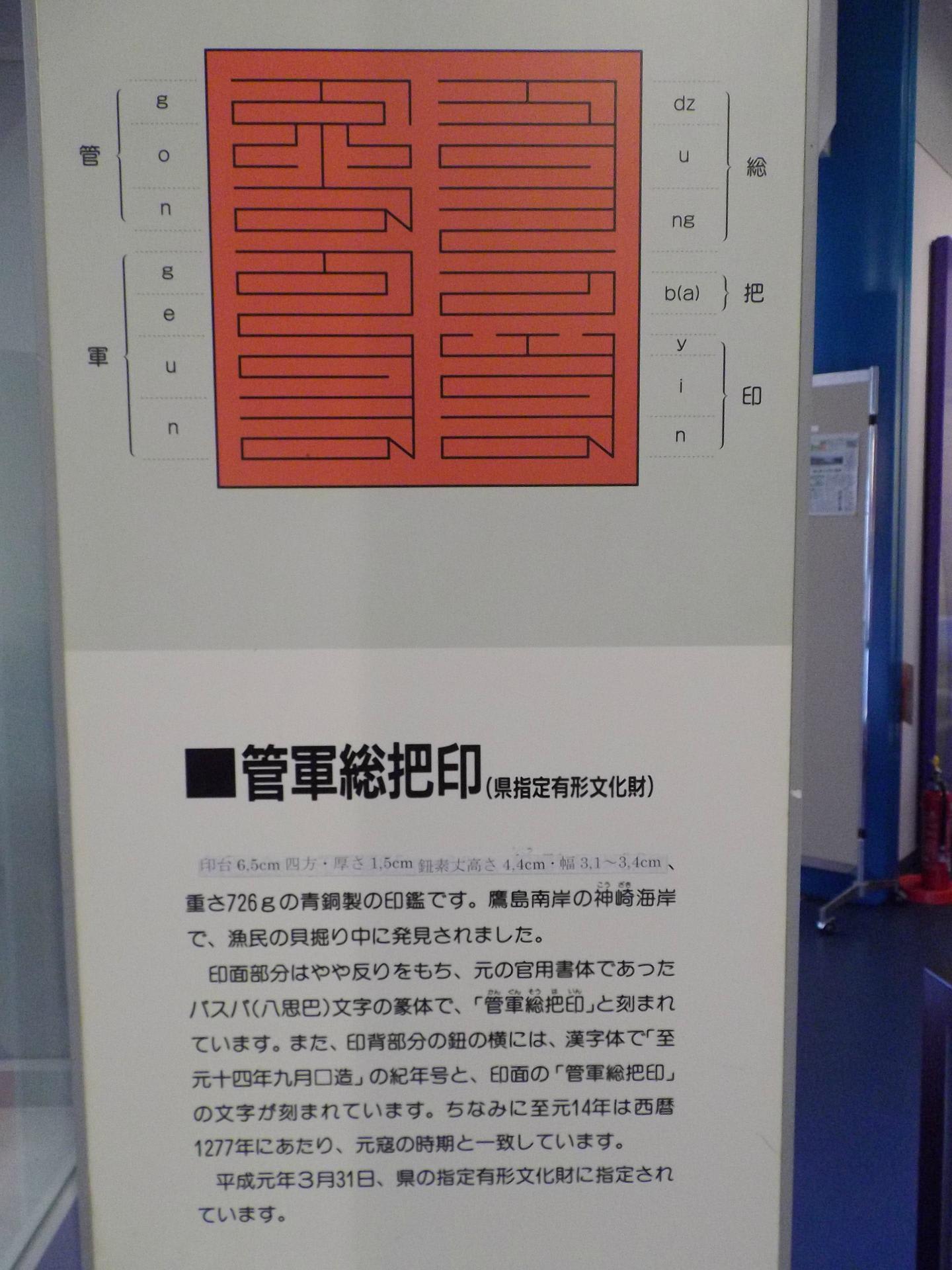

元軍の最高司令官の印

元の沈没船の碇

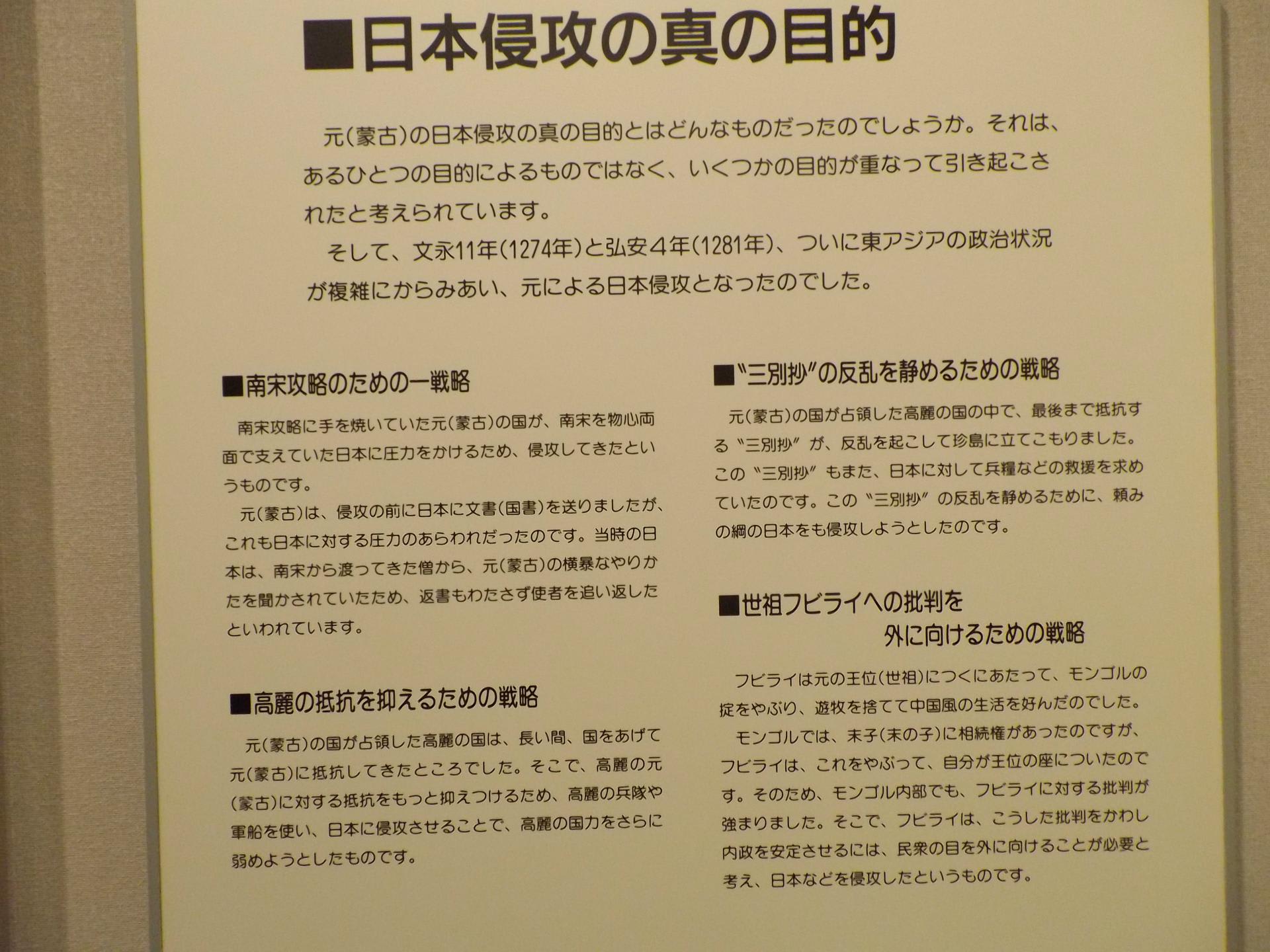

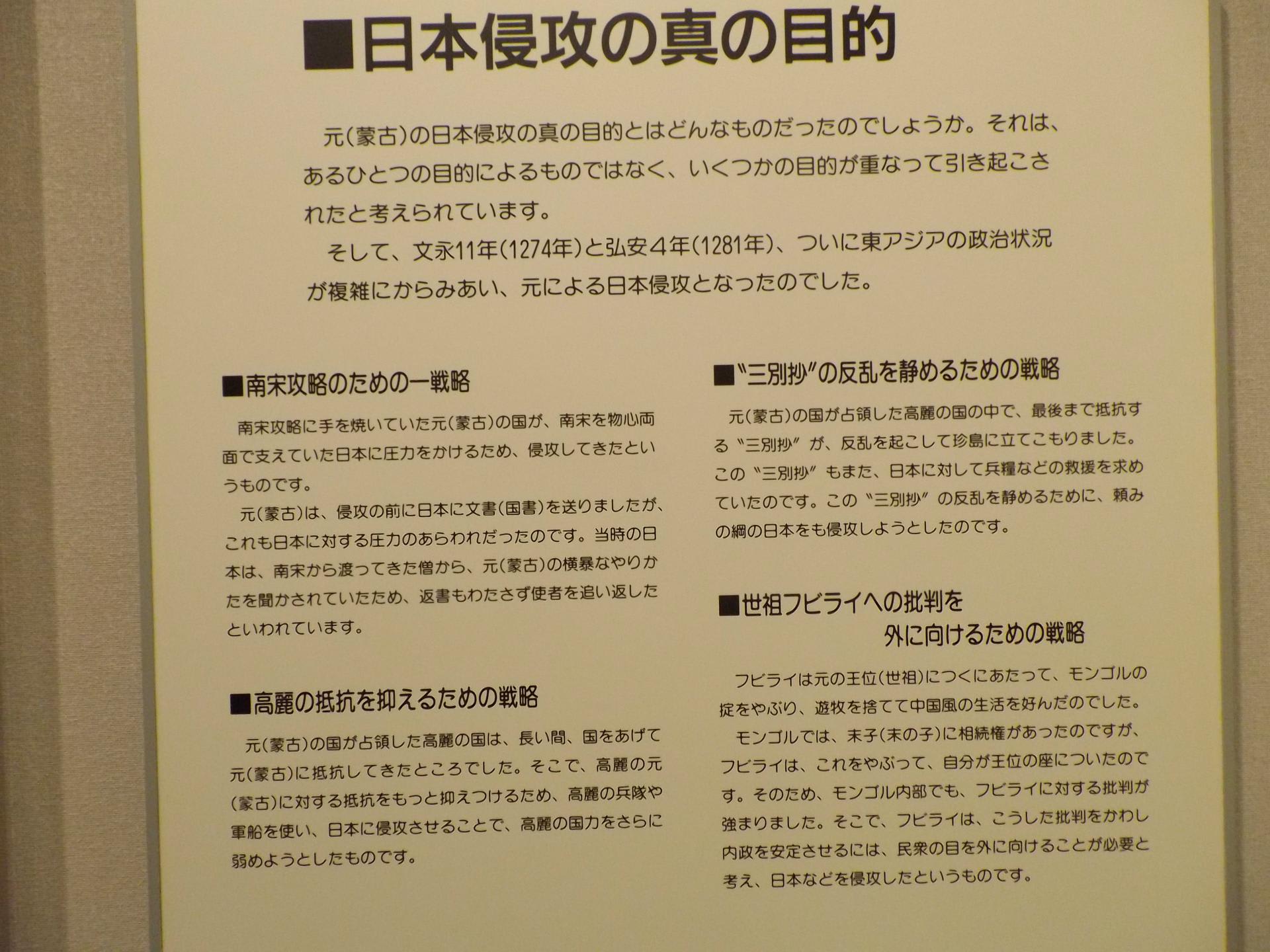

元寇の理由の可能性

この鷹島の沖で、数万の元・高句麗軍船・兵が沈んだ。そこを、いま琉球大学を中心に水中考古学といって、水中で過去の軍船を引き上げようとしている。

鷹島の役場にある、元寇記念碑

吾輩は唐津の虹の松原のホテルから車で行ったが、鷹島は長崎県松浦市の所管で、最近は橋ができたから東松浦半島から簡単に行けるが、昔は松浦から船で行くしかなかったみたい。

でもこれほどの潜在的観光資源を世に知らせないのはもったいないねと、役場職員らしき博物館の責任者に言っておいたよ。

1281年 弘安の役 元軍10万高麗軍とともに来襲。筑前・長門を侵す。大風おこり敵船ことごとく沈没。

これが今津浜にある第2次元寇防衛の防塁跡。

長い年月のあと、松林の中に埋もれている。博多市内にほんの少し残っているとか。

博多が当然攻略目標であるが、戦略的には東松浦半島の西にある鷹島という松浦水軍の基地がある島が、第1次元寇も、第2次元寇も最初に狙われ、元軍艦隊襲結の地となった。理由は松浦水軍を叩かないと制海権を確保できないからと、中国沿岸等が倭寇に侵攻されていたからその恨みから倭寇の本拠地を特に狙ったとか。

そして、1次・2次軍ともこの水域で多量に終結し、多量に沈没することとなった。

元軍の最高司令官の印

元の沈没船の碇

元寇の理由の可能性

この鷹島の沖で、数万の元・高句麗軍船・兵が沈んだ。そこを、いま琉球大学を中心に水中考古学といって、水中で過去の軍船を引き上げようとしている。

鷹島の役場にある、元寇記念碑

吾輩は唐津の虹の松原のホテルから車で行ったが、鷹島は長崎県松浦市の所管で、最近は橋ができたから東松浦半島から簡単に行けるが、昔は松浦から船で行くしかなかったみたい。

でもこれほどの潜在的観光資源を世に知らせないのはもったいないねと、役場職員らしき博物館の責任者に言っておいたよ。