昨日に続いての馬籠宿場歩き、まずは「明治天皇御小憩紀念」の碑から。明治13年(1880)、山梨・信 州・三重・京都方面に御巡幸された明治天皇が、この地で御小休されたのを記念して建てられたものです。

碑の後方、黒板壁と冠木門の建物は「藤村記念館(島崎藤村生家跡)」。藤村の生家は馬籠宿の本陣でしたが明治28年の大火で焼失。昭和22年、「この地に地元出身の文豪を記念するものを」と考えた地元住民の勤労奉仕により「藤村記念堂」が建築。昭和30年には「島崎藤村宅跡」として県の史跡に指定されました。

記念館の近くに建つ「大黒屋」。かっては造り酒屋だったそうで杉玉が下げられています。この大黒屋の十代目が書いた「大黒屋日記」が、藤村の「夜明け前」執筆のきっかけになったとか。

【木曾路はすべて山の中である】で始まる「夜明け前」は、馬籠宿を舞台にした歴史小説。幕末・明治維新の激動期を背景に、主人公・青山半蔵を巡る人間群像が描かれています。この作品を文庫本で読んだのは、はるか昔の中学生の頃だった筈。木曽路は山の中・・の序文が心に残っています。

馬籠宿の脇本陣は屋号を「八幡屋」といい、馬籠宿の年寄役も兼ねていたといいます。その建物も明治28年の大火で消失。当時の脇本陣の上段の間を復元した「馬籠脇本陣史料館」の前に建立された『山口誓子』の句碑。

【街道の 坂に熟柿 灯を点す】

長い長い石畳の坂道を登り続けると、唐突に平坦な道路に出ます。道路を挟んだ向い、北口距離標が立つ坂道が陣馬展望台への登り口。近くには木曽代官からの布達そのままに高札が復元されています。

石畳が敷き詰められた細い坂道を登りながら見た景色は、私には全くの非日常。山深いイメージの馬籠宿なのに、はるか彼方まで見渡せる展望所。広い平面に耕された畑・・しばらく立ち止まってこの景色を堪能。

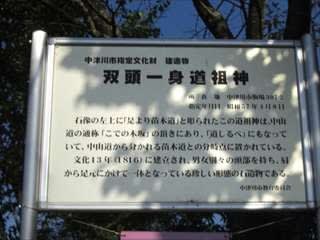

展望所入口、満開のコスモスに包まれるように、ひっそりと置かれた「双体同祖神」。

ところが、このつましい道祖神様、2014年の再訪では整備された上陣場跡展望台の入口近くに新たな場所を得て移設されていました。日差しをさえぎるものなど何も無い広々とした特等席で、静に佇む「双体同祖神」。あのコスモスの中の姿があまりにも慎ましく印象的だっただけに、何とも微妙・・・。

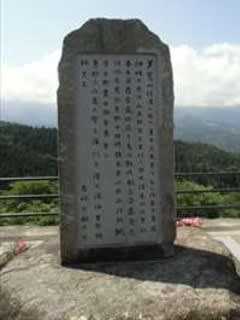

この上陣場跡は、小牧・長久手の合戦の際、徳川勢の武将が馬籠城攻めの陣を敷いた場所。当時の城主は島崎藤村の先祖に当たる木曽氏家臣『島崎重通』。展望広場には、藤村の父『島崎正樹』自筆の掛物を刻んだ碑が建てられています。

【 みすず刈る 信濃の国の 眞木立つ 木曽の谷の外 名に負へる 神坂の邑は 山並の 宜しき里 川の瀬の 清やけき里ぞ 春去れば 霞たなびき 開く花に 鳥は数鳴き 秋立てば 霧たちわたる 往く水を 月こそ照らせ 四つの時 環り來へつつ 山河の 眺めは絶えず 尽き せざるらし 恵那の山 高く聳えて 溪川の 清く流るる 里しよろしも 】

もう一つの碑は、島崎藤村の筆で【心を起さうとおもはば 先づ身を起せ ニィチェの言葉より】

青い空の向こう、重なる雲間の間に、中央アルプスの最南端に位置する恵那山が見えます。その昔、恵那は胞衣(えな-胎児を包んだ膜と胎盤)とも呼ばれていました。「天照大神がここで降誕され、その胞衣がこの山に埋められた」と言うのが山名の由来とか。日本百名山にも選ばれた標高2191メートルの美しい山は、古よりの信仰の山でもありました。

どれほど見ても見飽きる事の無い美しい自然の中にいると、本当に時間はゆっくり流れます。時々、展望台の上に続く道を登るハイカーさんの、腰に下げた鈴の音が聞こえるだけで・・私たちの声以外は、耳障りな嬌声も、街の雑多な騒音も・・・何も聞こえません。

美しい自然に触れると何故かお腹がすくというご亭主殿。空腹感をあまり感じない私には理解できない事ですが😔❓、今回は同行のJ🐣さんを味方につけての希望とあって無下に却下もできません。そんなこんなで二人は「道中おやき本舗・馬籠宿店」で美味しいお漬物をアテに二種類ずつのおやきを堪能。

「おやき」が苦手な私は、内装が素敵な「槌馬屋」さんで、くるみ味噌の五平餅を頂きました。これが想定外の美味しさで、すっかりくるみ味噌の虜に・・と話したら、J🐣さん、さっそく五平餅を注文😅

名残は尽きない馬籠宿散策、どこもかしこも記憶に留めておきたい美しい景色。木の色も空の色も、この時からひと昔以上の歳月が流れて過ぎたというのに、今も目を閉じれば鮮やかに浮かんでくる坂道の石畳。

水路の傍らに祀られる「水神」の碑

稲刈りが終わった後の爽やかな田んぼの風景

名も知らぬ紅の花に羽を休める、名も知らぬ蝶。

中央自動車道恵那峡SA記念スタンプ「馬籠峠」

天保14年(1843)の「中山道宿村大概帳」によれば、馬籠宿の宿内家数は69軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠18軒で宿内人口は717人と記されています。

訪問日:2010年10月2日&2014年6月19日