22日(土)。報道によると、古代マヤ文明の長期暦は2012年12月21日(つまり昨日)に終わり、新しい時代が始まるそうです。また、この日、世界が滅亡するという人たちもいるとのことです。が、世界は滅亡もしなければ新しい時代も始まりませんでした。こういうのを”誇大マヤカシ文明”っていうのじゃないでしょうか

閑話休題

閑話休題

高田馬場の早稲田松竹で2010年フランス映画「屋根裏部屋のマリアたち」を観ました

時は1962年のパリです。証券会社を経営するジャン=ルイと妻シュザンヌは、妻の要望で首にした故参のメイドの代わりに、スペイン人のメイド、マリアを雇います。彼らが住んでいる豪奢なアパルトマンの屋根裏には、スペインから出稼ぎにきた女性たちが助け合いながら暮らしていました 陽気で情熱的な彼女たちと話すうちに、ジャンは劣悪な環境を目の当たりにして、トイレなどを改善して感謝されます

陽気で情熱的な彼女たちと話すうちに、ジャンは劣悪な環境を目の当たりにして、トイレなどを改善して感謝されます

ある日、顧客の未亡人との浮気を疑うシュザンヌに家を追い出されたジャンは屋根裏部屋で暮らし始めます それは誰からも束縛されない自由な世界だったのです。息子たちが迎えに来ますが意に介しません。やがてマリアに好意を抱くようになったジャンですが、マリアは黙ってスペインに帰国してしまいます

それは誰からも束縛されない自由な世界だったのです。息子たちが迎えに来ますが意に介しません。やがてマリアに好意を抱くようになったジャンですが、マリアは黙ってスペインに帰国してしまいます 実は彼女には養子に出した男の子がいて、引き取っていっしょに暮らそうとしていたのです

実は彼女には養子に出した男の子がいて、引き取っていっしょに暮らそうとしていたのです 3年後、シュザンヌと離婚したジャンは一目マリアに会いたい一心でスペインにやってきます。やっとマリアの家に辿りついた彼をマリアの笑顔が迎えます

3年後、シュザンヌと離婚したジャンは一目マリアに会いたい一心でスペインにやってきます。やっとマリアの家に辿りついた彼をマリアの笑顔が迎えます

何よりもスペインの中年女性の明るく生き生きした表情がすごくいいです この映画は、人のために何かをしてあげることは、自分にきっと返ってくることを教えてくれています.観終わった後、心温まる思いがしました

この映画は、人のために何かをしてあげることは、自分にきっと返ってくることを教えてくれています.観終わった後、心温まる思いがしました 残念ながらこの映画ではクラシック音楽は1曲も使われていませんが、最後にジャンがマリアに会えたので許してあげます

残念ながらこの映画ではクラシック音楽は1曲も使われていませんが、最後にジャンがマリアに会えたので許してあげます

出演は現在ベルリン芸術大学在学中の守重結加さん(下の写真)です

出演は現在ベルリン芸術大学在学中の守重結加さん(下の写真)です 」旨が書かれていました

」旨が書かれていました ワルツ第2番もソナタ第3番の第4楽章も力強さの中に繊細さがあり、実力の高さを印象付けました

ワルツ第2番もソナタ第3番の第4楽章も力強さの中に繊細さがあり、実力の高さを印象付けました 立ちあがって挨拶をしたとき”小柄な人だな”と思いましたが、その小さな身体から紡ぎ出される音楽は豊穣で人を惹き付ける魅力を持っていました。いずれ、サントリーホールでリサイタルを開くことになるかも知れません

立ちあがって挨拶をしたとき”小柄な人だな”と思いましたが、その小さな身体から紡ぎ出される音楽は豊穣で人を惹き付ける魅力を持っていました。いずれ、サントリーホールでリサイタルを開くことになるかも知れません 将来が楽しみな新人が一人増えました

将来が楽しみな新人が一人増えました

私は7時から虎ノ門でコンサートがあるので、お酒はほどほど(ビール・ジョッキ1杯と日本酒・冷酒グラスに5杯程度)にして、いきなりおにぎりを注文してヒンシュクを買いながら1時間後には店を出ました。X部長は「おれは今夜、愛のキューピットになるんだ

私は7時から虎ノ門でコンサートがあるので、お酒はほどほど(ビール・ジョッキ1杯と日本酒・冷酒グラスに5杯程度)にして、いきなりおにぎりを注文してヒンシュクを買いながら1時間後には店を出ました。X部長は「おれは今夜、愛のキューピットになるんだ 」と息巻いていましたが、X部長は”愛のキューピット”というより”飲むのキューピッチ”なので、当該者の行く末が心配です

」と息巻いていましたが、X部長は”愛のキューピット”というより”飲むのキューピッチ”なので、当該者の行く末が心配です 行きましたが、JTビル1階でサンタクロースが出迎えてくれました。もうすぐ”メリー・クリスマス”ですね。何かと出費の多い親にとっては”ベリー・クルシミマス”ですが

行きましたが、JTビル1階でサンタクロースが出迎えてくれました。もうすぐ”メリー・クリスマス”ですね。何かと出費の多い親にとっては”ベリー・クルシミマス”ですが

を飲んで、酔いを醒ましてからコンサートに臨みました

を飲んで、酔いを醒ましてからコンサートに臨みました

ニ短調という調性は「レクイエム」と同じ調性です。憂いに満ちた曲想で、哀しみを湛えています

ニ短調という調性は「レクイエム」と同じ調性です。憂いに満ちた曲想で、哀しみを湛えています 」と思わせるラヴェル特有のリズム、メロディー、色彩感に溢れています

」と思わせるラヴェル特有のリズム、メロディー、色彩感に溢れています そして連続して演奏される第4楽章は”変奏曲”です。ベートーヴェンは一つの主題をいくつにも展開するのが得意中の得意でした

そして連続して演奏される第4楽章は”変奏曲”です。ベートーヴェンは一つの主題をいくつにも展開するのが得意中の得意でした

」という返事が返り、笑いを誘っていました。アンコールにショスタコーヴィチの「弦楽四重奏のための2つの小品」から第2曲「ポルカ」を演奏しました

」という返事が返り、笑いを誘っていました。アンコールにショスタコーヴィチの「弦楽四重奏のための2つの小品」から第2曲「ポルカ」を演奏しました

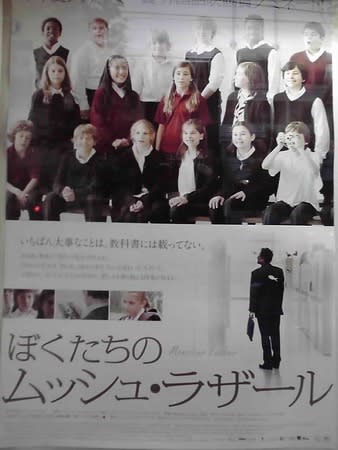

そんな時、アルジェリア系の中年教師バシール・ラザールが代用教員として採用されます。野暮な彼は時代遅れのテキストを使うなど最初は生徒たちから引いて見られますが、真面目に取り組む姿に生徒も”バシール”と呼んで馴染んでいきます

そんな時、アルジェリア系の中年教師バシール・ラザールが代用教員として採用されます。野暮な彼は時代遅れのテキストを使うなど最初は生徒たちから引いて見られますが、真面目に取り組む姿に生徒も”バシール”と呼んで馴染んでいきます この”テーマ”を基に、どんどん変奏していくことから、物語も変奏していくことを暗示しようとしたのでしょうか。実際には分かりませんが、なぜか、そのシーンにはぴったりでした

この”テーマ”を基に、どんどん変奏していくことから、物語も変奏していくことを暗示しようとしたのでしょうか。実際には分かりませんが、なぜか、そのシーンにはぴったりでした

話は政権交代後の公益財団法人の行方を中心にまじめな話に終始しました。うそですけど

話は政権交代後の公益財団法人の行方を中心にまじめな話に終始しました。うそですけど

」と思います。それから、これらの”音楽評論家”と呼ばれる人たちは年間どれ程のコンサートを聴いて、その中から3点を選んでいるのだろうか、ということです。私の場合は今年158回クラシックのコンサートに行った計算になりますが、音楽評論家の人たちはその筋の”プロ”ですから、もっと多く通っているに違いないでしょうね

」と思います。それから、これらの”音楽評論家”と呼ばれる人たちは年間どれ程のコンサートを聴いて、その中から3点を選んでいるのだろうか、ということです。私の場合は今年158回クラシックのコンサートに行った計算になりますが、音楽評論家の人たちはその筋の”プロ”ですから、もっと多く通っているに違いないでしょうね

”ということでしょう。ついでに言えば、何年か前に”お腹が痛い”と言って総理の立場を突然放り出したような”無責任な態度は二度と取るな

”ということでしょう。ついでに言えば、何年か前に”お腹が痛い”と言って総理の立場を突然放り出したような”無責任な態度は二度と取るな ” ということです。

” ということです。 戦後ドイツの経済復興期を背景に公私の利害が複雑に絡み合ったローラとボーム,シュッケルトとの三角関係を描いています

戦後ドイツの経済復興期を背景に公私の利害が複雑に絡み合ったローラとボーム,シュッケルトとの三角関係を描いています かろうじて証人のサインをもらい二人は夫婦になります.爆撃音を縫って聴こえるのはベートーヴェンの「交響曲第9番」の第3楽章「アダージョ」です

かろうじて証人のサインをもらい二人は夫婦になります.爆撃音を縫って聴こえるのはベートーヴェンの「交響曲第9番」の第3楽章「アダージョ」です マリアは生きるために家にある貴重品と,部屋を温めるマキや母親のためのアルコールと物々交換をして生活を支えます

マリアは生きるために家にある貴重品と,部屋を温めるマキや母親のためのアルコールと物々交換をして生活を支えます

私の頭の中では、第9のアダージョはいずれ再会する夫との喜び(第4楽章”歓喜の歌”)を前にしたマリアの希望の音楽として位置づけられていました。それが実は違っていた訳です。したがって、どういう理由でファスビンダー監督が冒頭シーンで第9の”アダージョ”を使ったのか分からなくなりました

私の頭の中では、第9のアダージョはいずれ再会する夫との喜び(第4楽章”歓喜の歌”)を前にしたマリアの希望の音楽として位置づけられていました。それが実は違っていた訳です。したがって、どういう理由でファスビンダー監督が冒頭シーンで第9の”アダージョ”を使ったのか分からなくなりました

OBのKさん,Sさんを交えて7人でカラオケ・スナックFで歌合戦

OBのKさん,Sさんを交えて7人でカラオケ・スナックFで歌合戦 を繰り広げましたが,私はこの日も95点止まりで,矢折れ刀尽きて帰ってきました

を繰り広げましたが,私はこの日も95点止まりで,矢折れ刀尽きて帰ってきました

入浴して洗濯して夕刊読んで就寝したのは午前2時を回っていました.このようにして反省のない毎日が続きます

入浴して洗濯して夕刊読んで就寝したのは午前2時を回っていました.このようにして反省のない毎日が続きます 1冊はディヴィッド・ベニオフ著「卵をめぐる祖父の戦争」(ハヤカワ文庫)です

1冊はディヴィッド・ベニオフ著「卵をめぐる祖父の戦争」(ハヤカワ文庫)です