最後にオススメの本です

以前、同著者の別の本も紹介していますが

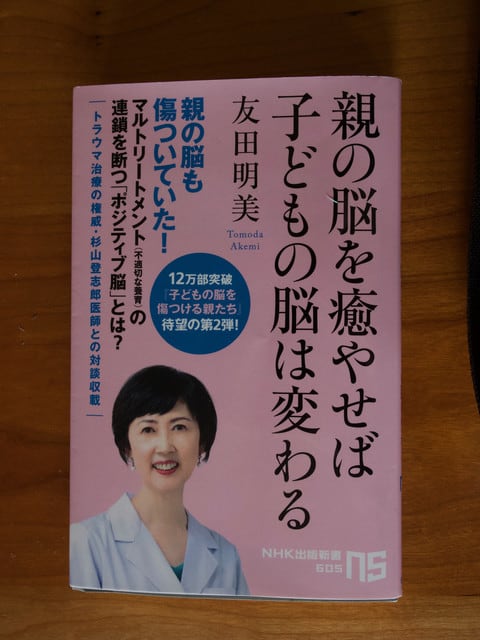

小児精神科医である友田明美先生の「親の脳を癒せば 子供の脳は変わる」です

本の中でも愛着について沢山書かれています

先生が診察された親子達のお話

世代から連鎖されている心のトラウマの話

どのような事が虐待になり、それが脳にどういった影響を及ぼすか

など、丁寧にわかりやすく書かれているので、素人の私でも読みやすい本です

マルトリートメント(不適切な養育)や愛着について初めて知る方は、衝撃もあるかもしれませんが

決してネガティブな内容の本ではなく

今、困っている方達に、進める方向を示してくれている内容も多いので

自分が今子育てをしているけど

親から受けた事で、心にしこりが残っていたり、納得できてない事があったり

子供に暴言や暴力してしまう自分をなんとかしたいと思ってる方。

一読おすすめです

他の著書もおすすめです。

それと、余計なお世話を承知ですが

もしかすると、大人が抱えている心の問題の中には、その方の親、祖父母から続く愛着形成に問題が生じていたことが原因である事もあるわけです。つまり、ずっと自分に対して苦しさを感じている事は その親御さん自身だけの問題だけじゃないかもしれないんです。

だから、思う様に子育てできない自分を否定したり、社会に対してもネガティブに感じたり、抱えすぎて悩まずに、しんどいな。。どうしていいかわからないと感じたら、客観視してもらえる専門の お医者様に相談してみると、霧が少し晴れるかもしれません。そして、せっかく縁あって家族になれたお子さん達とも、適切な愛着形成ができる心のゆとりが生まれるかもしれませんよ。

子供はお父さん、お母さんが笑っていると嬉しいし、お父さん、お母さんに 自分がする事を見てもらえて、共感してもらえると、とっても、とっても嬉しいです。さらに素敵な笑顔を返してくれるはず。

以前、同著者の別の本も紹介していますが

小児精神科医である友田明美先生の「親の脳を癒せば 子供の脳は変わる」です

本の中でも愛着について沢山書かれています

先生が診察された親子達のお話

世代から連鎖されている心のトラウマの話

どのような事が虐待になり、それが脳にどういった影響を及ぼすか

など、丁寧にわかりやすく書かれているので、素人の私でも読みやすい本です

マルトリートメント(不適切な養育)や愛着について初めて知る方は、衝撃もあるかもしれませんが

決してネガティブな内容の本ではなく

今、困っている方達に、進める方向を示してくれている内容も多いので

自分が今子育てをしているけど

親から受けた事で、心にしこりが残っていたり、納得できてない事があったり

子供に暴言や暴力してしまう自分をなんとかしたいと思ってる方。

一読おすすめです

他の著書もおすすめです。

それと、余計なお世話を承知ですが

もしかすると、大人が抱えている心の問題の中には、その方の親、祖父母から続く愛着形成に問題が生じていたことが原因である事もあるわけです。つまり、ずっと自分に対して苦しさを感じている事は その親御さん自身だけの問題だけじゃないかもしれないんです。

だから、思う様に子育てできない自分を否定したり、社会に対してもネガティブに感じたり、抱えすぎて悩まずに、しんどいな。。どうしていいかわからないと感じたら、客観視してもらえる専門の お医者様に相談してみると、霧が少し晴れるかもしれません。そして、せっかく縁あって家族になれたお子さん達とも、適切な愛着形成ができる心のゆとりが生まれるかもしれませんよ。

子供はお父さん、お母さんが笑っていると嬉しいし、お父さん、お母さんに 自分がする事を見てもらえて、共感してもらえると、とっても、とっても嬉しいです。さらに素敵な笑顔を返してくれるはず。