12日の都議会本会議で、加齢性難聴への支援と聞こえのバリアフリーについて質問しました。少し長いですが、経緯も含めてポスティングします。

加齢性難聴への支援と聞こえのバリアフリーについての質問はコチラ

↓↓↓↓↓

https://www.jcptogidan.gr.jp/category01/2019/0612_1270/3

■質問するきっかけと共産党都議団の到達点

私が、この問題を質問するきっかけは、隔週で発行している「都政への架け橋」に、難聴と補聴器に関する記事を書いた際にニュースを見た方からものすごい数の問い合わせをいただいたことにあります。

「歳を重ねると聞こえなくなるのは仕方ないとあきらめていた」「以前に買った補聴器がまったく合わずにタンスの肥やしになっている」など、加齢性の難聴で困っていている方が本当に多いことを実感しました。

日本共産党都議団は、2012年9月に「高齢者等の『聞こえの支援』に関する東京都への提言(難聴支援にかんする東京都への提言)」を発表して以来、この問題について積み重ねてきました。

2019年3月の予算特別委員会では、江東区選出のあぜ上三和子都議がこの問題を質問し「聞こえのバリアフリーの取り組みを促進」という知事答弁を引き出しました。

こうした到達点に立って、今回新たに慶應大学の小川郁教授、日本補聴器技能者協会、地域の耳鼻咽喉科の医師、その他にも難聴と補聴器に関するエキスパートの方々に直接お話を伺ってきました。

■アンケートに切実な声が次々と

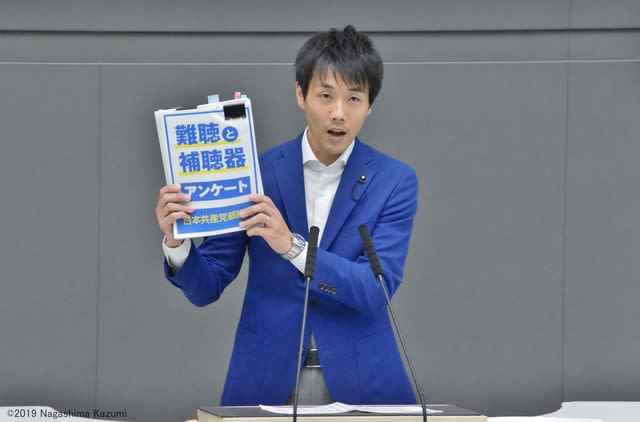

日本共産党都議団は、「難聴と補聴器に関するアンケート」に取り組み、質問前日までに504人の方から回答がありました。取り組み始めた当初、こんなに多くの方にアンケートにご協力いただけるとは、思っていなかったというのが実感です。

アンケートには、「聞き返すことが多くなった」「広いところでの話し合いに参加したくない」「サークルの中で皆の話が聞こえない」「聴こえず適当に相槌を打っていることがある」など、切実な声が寄せられています。

「困っていると言ってもいいんだ」と、アンケートを書いてくださった方から寄せられた声に象徴されるように、多くの人の「困っている」という気持ちがたくさん寄せられたのが大きな特徴です。

■「多くの高齢者にとって身近な問題」──加齢性難聴に対する基本的認識を質問

難聴になると、家庭の中でも社会的にも孤立しやすく、会話の機会が減り、ひきこもりになりがちです。

2017年の国際アルツハイマー病会議で、ランセット国際委員会が「認知症の約35%は予防可能な9つの要因により起こると考えられる。そのなかでは難聴が最大のリスク因子である」と発表しました。厚生労働省の新オレンジプランでも、難聴は危険因子の一つとされています。

こうした状況について示した上で、次のように質問しました。

Q 65歳以上の2人に1人が難聴で生活の質の低下につながるという実態や難聴が認知症のリスク要因であるという指摘がある中、こうした多くの高齢者の声を踏まえて、知事の高齢社会における聞こえのバリアフリーの重要性についての認識をうかがいます。

これに対して、知事は、

国の研究機関の調査におきますと、65歳以上の高齢者のおよそ半数に難聴があると推計されるなど、多くの高齢者にとりまして難聴は身近な問題、こうした方々が必要な情報を容易に入手できる環境の整備を進めていくことは重要と考えます。

こうしたことから、都は、情報バリアフリーガイドラインを策定いたしまして、高齢者等から意見をお聞きしながら、聴力の弱い方々にとりまして聞こえやすい環境の整備を行う事業者等の取り組みを促進しておりまして、今後とも、高齢者の聞こえの支援を推進してまいります。

と、答弁しました。

「多くの高齢者にとって難聴は身近な問題」だという認識を示し、高齢者等から意見を聞きながら、今後とも高齢者の聞こえの支援をしていくという答弁は、極めて重要だと思います。

■早期からの補聴器使用について「日常生活の質の向上を図る上で有効」

現状では、両耳聴力が70デシベル以上などかなり重い難聴でなければ障害認定による補聴器購入補助が受けられません。

一方で、WHOや日本耳鼻咽喉科学会をはじめ、早期からの補聴器使用を推奨しています。早期からの補聴器使用の必要性について、次のように質問しました。

Q WHOは、聴力が中等度難聴の41デシベル以上の場合に補聴器の使用を推奨しています。私は、慶應大学耳鼻咽喉科の小川郁教授からお話を伺いましたが、補聴器は難聴が進行してからの使用ではなく、なるべく早く使用することが必要だとおっしゃっていました。

そこで、聴力低下がみられる方への早期からの補聴器使用の重要性について、認識をうかがいます。

これに対して、福祉保健局長は、

まず、早期からの補聴器使用についてでありますが、日本耳鼻咽喉科学会では、加齢による聴力低下があっても、早期のうちに補聴器を使用することで聞こえを取り戻すことは可能としています。

このため、聴力低下が見られる方にとって、早期からの補聴器使用は、日常生活の質の向上を図る上で有効なものと認識しております。

と答えました。

早期からの補聴器使用について、日常生活の質の向上を図る上で有効であると答えがあったことは重要であり、この認識が示されたのは都議会でも初めてのことです。

■調整とトレーニングで、本人の聞こえに合わせる

補聴器使用によって生活の質を改善するために重要なのは、その人に合わせて補聴器を調整することです。しかし、必要な調整が行われていない方が多いことが大きな課題となっています。

アンケートでも、補聴器は保持しているけれど「今は使用していない」と回答した人は20%を超えています。

そうしたことを踏まえ、

Q こうした調整を行う専門家が認定補聴器技能者です。補聴器を調整するフィッティングと脳が補聴器の音に訓練され音を聞き取れるようにするトレーニングを一体的に行うことで、本人の聞こえに合わせて聞き取れるようにしていきます。このように調整を行うことが重要だと思いますが認識をうかがいます。

と質問しました。

これに対して、福祉保健局長は、

補聴器の調整についてでありますが、日本耳鼻咽喉科学会では、聴力検査の結果が同じでも、補聴器をつけた状態での聞こえは一人一人違うため、聞こえ方に応じてさらなる調整を加えるとともに、適切に調整された補聴器でトレーニングを行うことが大切であるとしており、調整は重要なものと認識してございます。

と答弁しました。これも、調整やトレーニングを含めたフィッティングの重要性を認めるものであり、これも都議会で初めての答弁です。

さらに、都民が補聴器相談医や認定補聴器技能者などにアクセスしやすくなるよう、対策を求めました。

■一番のポイントは、補聴器が高いこと

補聴器の普及を進める上での一番の課題は、補聴器の金額が高いことです。私たちのアンケートには「購入額が高いのでまだ聞こえる耳の方は我慢して片耳のみ入れている」「価格が高いので、手が出しにくい」などの声が寄せられています。本当に切実です。

小川教授は、特に所得の低い人への経済的サポートが普及のために必要だと強調されていました。アンケートでも補聴器を使用してみようと思う動機になるもののトップは「購入費補助制度」です。

質問の最後に、都は現在、高齢社会対策区市町村包括補助により、区市町村が行う補聴器の支給や購入費助成への補助を行っていますが、この包括補助の拡充や、補聴器購入費補助の創設が必要だということを求めました。

(写真は、長島可純さん撮影。写真の無断転載、二次利用はご遠慮ください)

にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。