今年は祇園祭の宵山に行きました。

八坂神社では石見神楽『鈴神楽』『天神』の二演目を楽しませて頂きました。

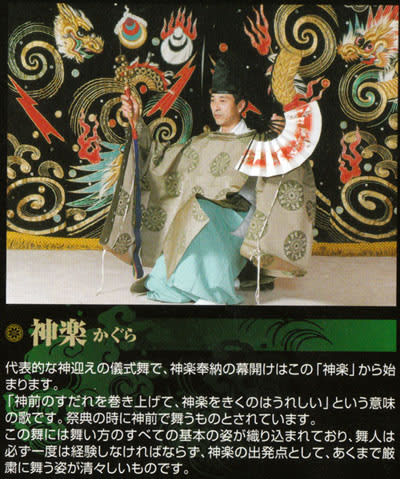

写真は『鈴神楽』です。

人が多く、後ろの方から立ち見でしたので、写真は片手で撮っています。

大変ぶれておりますがお許し下さい。

「ちはやふる 玉の御すだれ 巻き上げて 神楽の声を きくぞうれしき」

度々楽しませて頂いております写真家のS様のページで、何度も読ませて頂いた舞歌です。

「ちはやふる 玉の御すだれ 巻き上げて 神楽の声を きくぞうれしき」

日本の調べって美しいですね。

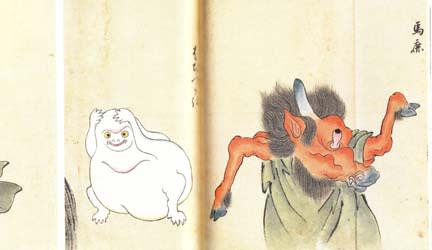

「神楽」

天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩戸(あまのいわと)にお隠れになった際、天宇受女命(あめのうづめのみこと)が岩戸の前で舞ったのが起源とされています。

この踊りは神々を大いに楽しませたことから、「神楽」と呼ばれるようになったと伝えられているそうです。

正式名称は『神楽』というそうですが、芸能の総称として使われる「神楽」と区別するため、『鈴神楽』とも呼ばれているそうです。

(岩見神楽宇野保存会様HP引用)

2014京都・祇園祭

八坂神社・石見神楽奉納

◆日 時 2014年7月16日(水) 18:20~21:30

◆場 所 八坂神社・能舞台 [京都市東山区祇園町北側625]

◆料 金 観覧無料 (※御花歓迎)

◆出 演 久佐西組神楽社中 [島根県浜田市金城町]

◆内 容 18:20~18:30 島根県人会 会長挨拶

18:30~ 鈴 神 楽

「ちはやふる 玉の御すだれ 巻き上げて 神楽の声を きくぞうれしき」

18:45~ 天 神

「東風吹かば匂いおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」

(19:15~ 大 江 山

(20:30~ 恵 比 須

(20:50~ 大 蛇 (終了21:30予定)