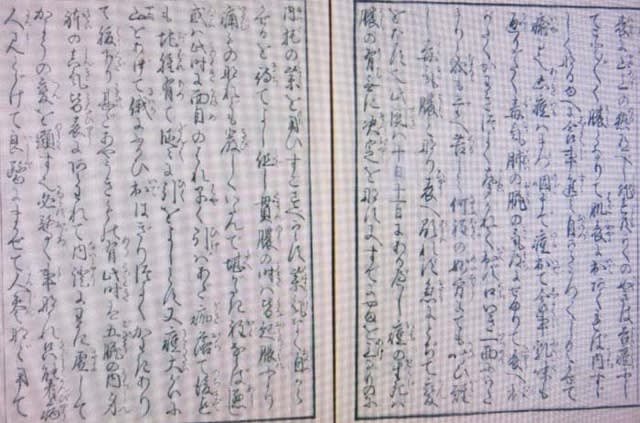

仮名手本胸之鏡 上 5 三丁裏 四丁表

早稲田大学所蔵

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_01505/

仮名手本胸之鏡 上

山東京伝 作

歌川豊国 画

早稲田大学デジタル図書

通油町(江戸) [蔦屋重三郎]

寛政11 [1799]

黄表紙

仮名手本胸之鏡 上 5 三丁裏 四丁表

三丁裏上

人のつゝしぶべきハ、よくのかハなり、

人おほくハ、よくのためにみをうし

のうなり、きん/″\ハたれも

ほしがる

ものにて

たつとき

ものなれ

ども、また

きん/″\の

ために

わきに

ひおこり、

人をかいする

こと、すくなからず、

みにあたわぬよくを

かハくなはだハくはだなは、だあるく

「いかにどぶにんそうなる

ものも、かねのいくわう

にてハ、たちまち わらふ

「いひつなりなるものへ

うつしてみるときハ

いかほど、ぶにんそうなる

ものもかねのいくわう

にてハ、たちまちわらふ、

「いひつなりなものへ

うつしてみるときハ

いうほどみにくき

おとこもいろおとこに

みゆる、これみな、かねに

まよふ人、ごくろなり

三丁裏中

ゐくりやう ゐくりやう ゐくりやう ゐくりやう

ゐくりやう 画:小判人間(異形) ゐくりやう

ゐくりやう ゐくりやう ゐくりやう ゐくりやう

画:婆様 笑い

わたくしがむすめ

でござります

とうぞ

おめかけ

られて

くだ

さり

ませ

四丁表上

男女 徳差万左衛門

奉公人

四丁表下

晋(しん)の魯嚢(ろほう)が銭神論(せんしんろん)に

ぜにハあやふきをもやすからしむべし、

心するもいかさ表むべしといへること

あり、うべなるかな、きん/″\をもつて

人をまどわし、いちめいにおよぶ

べきわざハ、ひもしりぞくること

此かゞみにうつすきやうげんの

ごとし、人のりよくにまよふ

こと、こゝをもつてさとるべし、

四丁表下 丸(鏡)の中に、役人と力持つものの利権、癒着の画の題

りよくのかゞみ

利欲の鏡

仮名手本胸之鏡 上 5 三丁裏 四丁表

三丁裏上

人の慎むべきは、欲の皮也、

人多くは、欲の為に身を失し

のう也、金銀は誰も

欲しがる

物にて

尊き

物なれ

ども、又

金銀の

為に

脇に

引き起こり、

人を回する

事、少なからず、

身にあたわぬ欲を

かわくはだはくはだなは、怠く

「如何にどぶ人相なる

者も、金のいくおう

にては、たちまち 笑う

「言いつなりなるものへ

写してみる時は

如何程、ぶにんそうなる

者も金のいくおう

にては、たちまち笑う、

「言いつなりな者へ

写してみる時は

言う程見にくき

男も色男に

見ゆる、これ皆、金に

迷う人、ご苦労なり

三丁裏中

幾両 幾両 幾両 幾両

幾両 画:小判人間(異形) 幾両

幾両 幾両 幾両 幾両

画:婆様 笑い

私が娘

でございます、

とうぞ

お目かけ(妾)

られて

下

さり

ませ

四丁表上

男女 徳差万左衛門

奉公人

四丁表下

晋(しん)の魯嚢(ろほう)が銭神論(せんしんろん)に

銭は危きをもやすからしむべし、

心するもいかさしむべしと言える事

有り、うべなる哉、金銀を以って

人を惑わし、一命に及ぶ

べき技は、ひもしりぞくる事

此鏡に写す狂言の

如し、人の利欲に迷う

事、ここを以って悟るべし、

四丁表下 丸(鏡)の中に、役人と力持つものの利権、癒着の画の題

りよくのかがみ

利欲の鏡

だハるく

怠く

かわくはだはくはだなは、

、、、

どぶ人相

どぶ(排水のために設けたみぞなどで、汚れた水がとかく淀(よど)みがちな(小さい)流れ。)

人相

②六朝時代の統一王朝

③五代の王朝の一国 936〜946

山西が中心。周の武王の孫,燮 (しよう) のとき晋と称した。前7世紀後半,文公が春秋の五覇のひとりに数えられたが,権臣の韓・魏・趙 (ちよう) (三晋)に滅ぼされた。

西晋(265〜316)と東晋(317〜420)からなる。西晋は三国の魏の権臣司馬炎(武帝)が魏を滅ぼして建てた国。ついで呉を滅ぼして天下を統一(280),洛陽に都し,占田法を施行するなど治績があがったが,八王の乱と五胡の侵入によって衰え,匈奴 (きようど) の劉曜 (りゆうよう) に滅ぼされた。東晋は一族の司馬睿 (しばえい) (元帝)が江南に移り,建業 (けんぎよう) (現在の南京)に建てた国。淝水 (ひすい) の戦い(383)で前秦の苻堅 (ふけん) を破って江南を確保し,華北から移住してきた貴族と土着の豪族の上に政権の基礎をおき,流民の処置にからんで土断法をしいた。貴族文化が栄え清談が流行したが,宋の劉裕 (りゆうゆう) に滅ぼされた。

通称後晋 (こうしん) または石晋 (せきしん) 。石敬瑭 (せきけいとう) が遼 (りよう) の助けをかりて建国。遼に滅ぼされた。