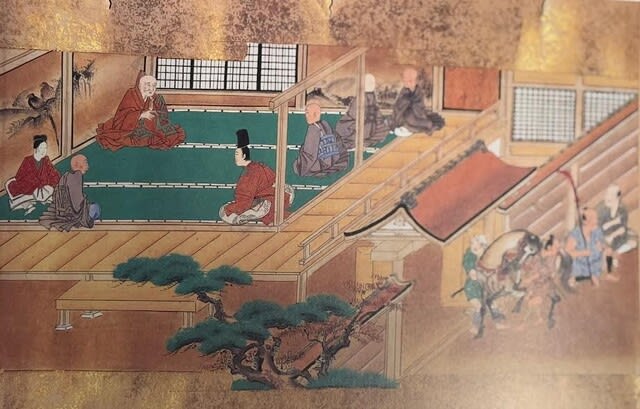

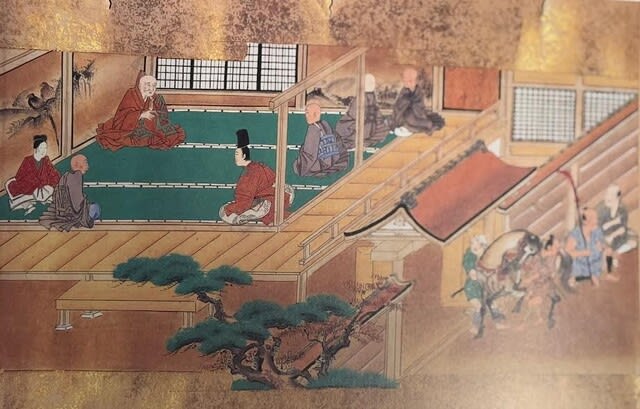

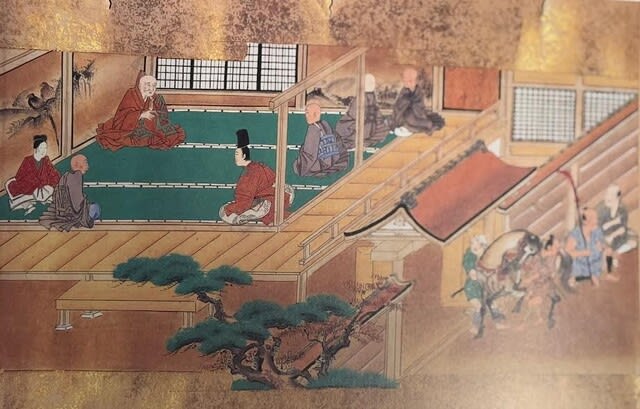

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 16 中巻

諸行無常・是正滅法・生滅減法・寂滅為楽、、人おしなべて無明長夜の夢を覚まし、発心菩提の岸に至る、誠に未代不思議の奇特也

『俵藤太物語絵巻』

チェスター・ビューティ・ライブラリィ所蔵

2006年

勉誠出版

第一軸(上巻)

『俵藤太物語絵巻』第一軸(上巻) 1~12

第二軸(中巻)

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 16 中巻

諸行無常・是正滅法・生滅減法・寂滅為楽、、人おしなべて無明長夜の夢を覚まし、発心菩提の岸に至る、誠に未代不思議の奇特也

『俵藤太物語絵巻』

チェスター・ビューティ・ライブラリィ所蔵

2006年

勉誠出版

第一軸(上巻)

第二軸(中巻)

北京空港で食事をしたら、桂州・賀州の野鳥料理のように旨かった。 (9景)

北京空港で、お食事をしました。

北京はコロナウイルスが広がる直前の12月に訪れて以来です。

今回は北京に行ったわけではなく、北京周りでオーストリアに行きました。

空港の料理で、正直なところ、さほど期待してなかったのですが、

桂州・賀州の野鳥料理の様にうまい鳥料理

賀州で食べたような、おこわとスープ

トリュフとフォアグラの小籠包

食にも頂きましたが、、上のお味が絶品でした。

帰りにもこの店で食べたいと思っていたのですが、あいにく帰りの北京は早朝で、店は開いてませんでした><

中国も好きな私。

今はまだ元のように中国旅行は解禁されていませんが、元に戻ったら、もう一度、雲南省と、後はまだ訪れてない多くの中国を見てみたいです^^

これは

北京~ウィーン間

で出された、機内食。

チャィニーズ スタイル

をお願いしたら、おかゆが出てきた。

オヨヨ~~~

『KLIMT & SCHIELE EROS AND PSYCHE クリムト&シーレー ウィーン黄金の時代』4, 0★/5

映画『KLIMT & SCHIELE EROS AND PSYCHE クリムト&シーレー ウィーン黄金の時代』を見た。

今回は字幕が見当たらず、吹替。

それもそのはず、ドキュメント形式で、ナレーションが長い。

フロイトが出てきたり、多くの画家や音楽が出てきて、満足した。

内容が深いので、ペンを片手に、もう一度見たいと思っている。

偉大な研究者がクリムトについて語っておられた。

なるほどと納得したと同時に、それだけではないんだよ、、、と、歯がゆい思いがした。

私が考えていることは、画面上の筆跡のささやかな色彩の変化によるものが、のちのクリムトに大きな影響をもたらした可能性があるということで、研究者の云う[卵子]や[精子]を丸と四角の形式を用いて表現したばかりではないということである。

しかし、今、私は写真の整理が間に合わないので、ここでは具体的な内容は控えたいと思う。

クリムトは、驚くばかりに、色彩豊かな画家のひとりで、筆跡にさえ規則性と色彩を見出したとだけ記しておきたい。

この映画は、アマゾンプライムで観ました。

心理学や絵画や音楽に興味を持たれていらっしゃる方のは、面白い映画かもしれません。

今回も見たという簡単な記録だけで失礼いたします。

原題 KLIMT & SCHIELE EROS AND PSYCHE

2018年

イタリア

90分

地鶏と、チキン水注入と、ブロイラーについて

先日、地鶏を食べたら、味が濃くてうまかった。

また、最近業務用のスーパー(AP)で冷凍チキンを購入し、解凍後にオーブンで焼いたら、大きさは2/3くらいに縮少。受け皿に満タンの水がたまった(笑)

こんなふうに水がたまったのは、初めてだ、、、

その水の量は半端なく、オーブンから取り出そうとしたら、床に大量の水がこぼれちまった、、、トホホ、、、

こういった水増しした鳥をブロイラーというのかと思い、調べてみたら、短期間で育成した若鳥の事を云うらしい。

そういえば、スーパーで若鳥と書かれているとやわらかいだろうと安堵し、購入した覚えがあった。

だがブロイラーは心臓に負担がかかり、転ぶと起き上がれないという。

可哀そうな運命をたどっていたことを知る。

ダイエットしたさに鳥を購入したが、オーブン皿から大量にこぼれた水で、気持ちがなえた。

オーブンと床掃除にかなりの時間を費やしたことは言うまでもない。

以下はWikipedia

地鶏とは

日本農林規格 (JAS) に記載されている、在来種由来の血液百分率が50%以上の国産鶏の総称。

地鳥。

地鶏とは、在来種純系によるもの、または在来種を素びなの生産の両親か片親に使ったものである。

飼育期間が75日以上であり、28日齢以降は平飼いで1m2当たり10羽以下で飼育しなければならない。

平飼いとは、鶏舎内、又は屋外において、鶏が床面(地面)を自由に運動できるようにして飼育する方法。

「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(いわゆるJAS法)の規定は全業者への強制力があるわけではなく、地鶏は地面で育てた鶏、もしくは地元の鶏などの意味だと主張されることもあるが、JAS法の定義を満たさない鶏の加工品を地鶏として売ることは「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる景品表示法)違反の恐れがある。

チキン水注入とは

鶏肉に水に溶かした塩水(かん水)を注入する工程です。

保存料や香味料、着色料などの機能性成分を加えたり、製品の量や重量を増やしたりするために実施されます。

かん水には、水、塩、砂糖のほか、グルコースやマルトデキストリンなどの糖類、ポリリン酸塩などが含まれます。

かん水を調製する際は、次のような点に注意が必要です。

固形分が注入装置を閉塞しないように、ミキサーで完全に分解する 凝集のない均一な混合液を作るために安定剤も完全に分散され、溶解する 分離や沈積を避けるため、食肉用塩水は安定している必要がある 工程全体を通して温度は低く維持する必要があります。

ブロイラーとは

短期間で出荷できる肉用若鶏の総称で、成長が速く、飼料効率にも優れています。

通常約50日で大きく成長し、歩留まりも良いため、非常に高い需要を誇っています。

価格が手ごろで、やわらかい肉質が特徴です。

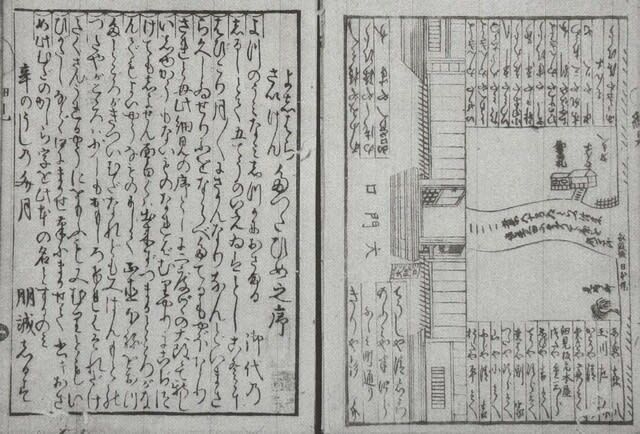

『吉原細見序文集』4 小寺広路作 出版者不明 蔦屋重三郎関連 よしはらさいけんたつたひめの序[かしら字]

よしはらさいけんたつたひめの序[かしら字]

ヘ09 03009 早稲田大学図書館

[吉原細見序文集] / [小寺広路] [蒐集]

著者/作者 小寺 玉晁, 1800-1878

出版者不明, 安永2-文政9[1773-1826]

18cm

早稲田大学図書館 (Waseda University Library)

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 15 中巻

三井寺では釣鐘を受け入れ、その供養を行った。

『俵藤太物語絵巻』

チェスター・ビューティ・ライブラリィ所蔵

2006年

勉誠出版

第一軸(上巻)

第二軸(中巻)

映画『ムーランルージュ』4, 0★/5 ニコール・キッドマン 2001年

聞き覚えのある曲が多く、ロックも好きな私にとっては面白かった。

筋書きがしっかりしているが、途中、柄あたしから見ると、中だるみする部分有り。

役者の表情やメイクや衣装が素晴らしい。

品の良いサイケデリックさが心地よく、刺激的。

曲を聴いているだけでも、見ごたえのある作品であった。

今回も見たという簡単な記録だけで失礼いたします。

Gesangsreel Marco Di Sapia

Gioachino Rossini - „Figaro Aria“ from "il barbiere di Siviglia" (Live) (2019)

Liveで観たい、聴きたい、、

Marco Di Sapiaさんの歌

ヴェルディ《椿姫》全曲 スコット/ヴォットー指揮

椿姫 ヴェルディ《椿姫》全曲 スコット/ヴォットー指揮

ドゥミ・モンドに生きる肺病を患うヴィオレッタがふとした気まぐれで恋に落ちた田舎の青年アルフレードのお坊ちゃんらしい面倒くさい性格のせいで全てを失うけれど、真実の愛のもとで息絶えるという哀しき話。

ヴィオレッタ・ヴァレリーは椿姫と呼ばれる美しいクルティザンヌ(高級娼婦)。

裕福なドフォール男爵の庇護のもと夜な夜な繰り広げられる豪華な舞踏会。

それがしばらくの間、体調が悪く臥せっていたところ、やっと床を上げての夜会をひらいたところ、一人の若者が遊び人ガストン子爵の連れてくる。

真っ直ぐな目で見つめて愛を告げる若者に、軽くいなしながらもつい、椿の花を渡す。

揺れる自分の心を、初めてのことと不思議に思うのでした。

2ヶ月経ち、ヴィオレッタはその若者、アルフレードと駆け落ちをして田舎暮らしをしています。

世間知らずのアルフレードのこと、生活にはお金が必要ということを理解してなかったため、自分の財産を、この刹那の暮らしのために売り払っていることなど夢にも思わなかった。

そんなある日の事、ヴィオレッタを一人の紳士が訪ねてくる。

まさしく、アルフレード父、ジョルジオ・ジェルモンであった。

彼はアルフレードの妹にあたる自分の娘のため、アルフレードとの別れを要求。

ヴィオレッタは身を引くために、一通の手紙を認め、パリへと旅立ちます。

クルティザンヌの一人、フローラの家のパーティに、アルフレードが乗り込んでくる。

すでに会場では二人がもう別れたことは話題担っている。

カードゲームが始まり、ヴィオレッタがドゥフォール男爵のエスコートでやってくる。

カードゲームで勝つ続けるアルフレード。

ヴィオレッタへのあてつけに、ドゥフォール男爵がカードゲームを受けて立つ。

食事の支度ができ、皆が立ち去った時、ヴィオレッタはアルフレードに帰るように警告。

聞く耳を持たないアルフレードは皆を呼び出し、皆の前でヴィオレッタの財産を返すといって、カードの勝ち金を投げつける。

ドゥミ・モンドのルールを逸した行為に皆の怒りを受け、そこへ父ジェルモンも登場。

名誉のため、ドゥフォール男爵に決闘の白い手袋を叩きつけられます。

ヴィオレッタはアルフレードともドゥフォールからの庇護からも離れ一人死の床にへ。

訪ねてくれるのは医師のグランヴィルのみ。

何度も読み返したアルフレードの近況を知らせるジェルモンの手紙を出しては遅すぎることを嘆く。

そこへ真実を聞いたアルフレードが駆けつけ、遅れてやってきたジェルモンやグランヴィル、メイドのアンニーナが見守る中、生き絶える。

https://opera.trivia.jp/opera-story/synopsis/story_traviata参考

備蓄 来月には我が家の備蓄品のリストアップをしたいと考えている。

私には、程遠い話だが、

水面下、日本の一部分でパニック状態状態が起こっている。

米の高騰

物価高騰

加えて

食糧の有事立法「食糧供給困難事態対策法」備蓄

災害対策備蓄

スーパーでは米が陳列されてないといったデマ

少し高くなったものの、実際にはスーパーに多くの米は陳列されている。

値上がりしたとはいえ、ネットでも難なく米は購入できる。

ただし、、、高くなっているのはたしかである。

一部だが,100均や雑貨店に行くと、気が付いただけで次のような品物が消え去っていた。

黒いビニール袋

電池

紙皿、紙茶碗、紙コップ

ラップ

業務スーパーでも

ラップ

は、消え去っていた。

探せば他にも

我が家ではこれまでから、一部の食品はローリングストックしていたが、数は三倍程度に増やした。

さらに、パックご飯を増やし、甘党の備蓄も備えることにした。

しかし、米の備蓄は行っておらず、毎度、好きな銘柄の米を10キロ(5キロ小分け、通販)野菜室に入れて保存。

或いは、道の駅で気に入った銘柄の米を、2,3キロ、購入。

なくなれば、また購入の繰り返し。

なので、米のお味が、結構うまい^^

どこまで備蓄すればいいのかわからないが、ローリングストックで食べきれないようでは、元の木阿弥なので、考えて購入しなければならない。

来月には我が家の備蓄品のリストアップをしたいと考えている。

腱鞘炎かな? だが、大いに人生を、楽しむべし!!!

三か月ほど前から、右手親指の二ヶ所が痛い。

思い当たることがあるから、さあ、大変。

ペンを一日数時間握っていること。

また、鉛筆が薄いので、恋に、筆圧を強めていることなど。

これまでだましだましペンを握ってきたが、昨日に至っては激痛で、20ぷんほどで文字を書くのを断念した。

思えば、ペンで・荘園になったことはこれまでにも何度かある。

また、小学生の時に、気が付けば、中指と人差し指に筆だこができていた。

その筆だこは強固で、今でも固く残っている、、、トホホ、、、

話をの腱鞘炎に戻したい。

腱鞘炎はペンに限らず、花鋏でも何度かなったことがある。

以前は庭の手入れを毎日していたので、選定のことになると、指が痛んだ。

それでも数日たつと元に戻り痛みは消えていた。

今回もペンを持たなければ、半月もすればかいふくするだろうとおもう。

しかし、やりたいことが多く、安静に専念するべきか、自分の充実の時間を大切にするかで悩んでしまう。

これは、困った、駒座衛門。

パソコンに文字を打つという手もkんが得られる。

道多く、道明るし!

大いに人生を、楽しむべし!!!

江戸時代の版元などについて

江戸時代の版元とは、書籍や浮世絵などの出版を行い、その責任を負っていた事業主のことを指します。

版元は、編集から製作、卸、小売、古書の売買までを一手に担っていました

版元は、印刷物を製作するために不可欠な「版」を持っている事業主を指す言葉です。

江戸時代には版木の製作から印刷・販売までが一貫して行われており、版木を所有していた書物問屋や地本問屋などを指して「版元」と呼んでいました。

江戸時代の版元には、次のような人物や問屋などがいます。

蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)

鶴屋喜右衛門(つるやきえもん)

鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ)

和泉屋市兵衛(いずみやいちべえ)

村田屋次郎兵衛(むらたやじろべえ)

西村屋与八(にしむらやよはち)

日本において書類・書籍は古くより作成されていたが、その多くは本文や図画を人の手でもって写し、それに巻子本をはじめとするさまざまな装丁を施して完成させる写本であった。

人々はもし自分が読みたい書籍があった場合、それを持っている者に借りるか、またはそれを手元に置きたければ自分の手で写すしかないのが普通だったのである。

一方それら書籍を印刷することについては、8世紀の百万塔陀羅尼、春日版や五山版と呼ばれる室町時代末までの旧刊本と呼ばれる木版本、またキリシタン版の古活字本などがある。

江戸時代も慶長に入ると朝鮮からもたらされた金属活字をもとにして、朝廷や徳川家康が『論語』や『群書治要』をはじめとする漢籍や、『日本書紀』、『吾妻鏡』など活字を使って印字した書籍が作られた。

しかしこれらはいずれも商業目的で製作頒布されたものではなく、また百万塔陀羅尼は別として、書籍として刷られる部数も100部程度の規模の小さな印刷物であった。

やがて戦国の世を完全に脱して世情が平穏になると、それまでの公家や武士はもとより一般にも教養としての読書が広がった。

その結果多くの人々が本を求め、その欲求に応えるべく書籍を商品とする本屋が現れる。

そして木版で印刷し製本した書籍が商品として大量に作られ、本屋で流通するようになった。

古くは写本によらなければ本を手に入れられなかったのが、大量に製本されて店頭に並ぶことにより、書籍は以前に比べれば一般庶民にも身近なものとなったのである。

寛永年間以降、次第に商業出版が主流となり、活字本から木版本が中心となる(活字本も、これ以後出版されるが、慶長よりおよそ50年程続いた活字版を特に古活字版と言い、近世木活字版と区別する)。

同時代のヨーロッパではグーテンベルク以来、活版印刷が普及しているが、これはヨーロッパで使用される文字がアルファベットであり、日本よりも扱う文字数が遥かに少なかったからである。

なお江戸時代中期の日本においても、初の日蘭辞典であるハルマ和解の刊行においては、オランダ語部分のみであったが活版印刷が行われている。

木版本は整版本とも呼ばれ、当初は仏典や四書、また『伊勢物語』などといった和漢の古典を出版していたが、やがて仮名草子や草双紙といった通俗的な内容のものが浮世絵とともに出版されるようになった。

こうした木版技術と出版流通システムの確立により、多くの出版書籍群が生まれ、明治の活版印刷に取って代わられる19世紀末まで続く。

その中で庶民を含めた不特定多数がその読者として、商業出版の興隆を支えた。

近世に商業出版された書籍は現在も大量に残り、博物館、郷土資料館、図書館などに収蔵され、今でも相当数が古書店などで取引されている。

書店の種類と組合 江戸時代の本屋は書林、書肆、書物屋などさまざまに呼ばれた。

書店名は栄林堂、金花堂などという何々堂や店主名そのままのものがあった。

なお当時売られた書籍はそのほとんどが、地図等を除けば本文用紙に薄い美濃紙を使った袋綴じの装丁であった。

商業活動としての出版はまず京都が最初である。

慶長8年(1603年)、京の冨春堂というところから古活字版の『太平記』が版行されているが、これが商業出版ではなかったかといわれる。

その後七十二軒ともまた十哲とも称された本屋のほか多くの店が現れ、中には近代にまで老舗として書籍を商ったところもあった。

これら京都の本屋は当初は「物の本屋」とも呼ばれており、仏典や漢籍をはじめとする教養書をもっぱら売っている。

やがて大坂でも本屋があらわれたが、当初は京都で製作された本を仕入れて売っていたのを、寛文のころより大坂でも本が作られ売られるようになり、本屋は心斎橋などの繁華街に集まって繁盛した。

江戸では寛永のころには本屋があったというが、江戸でよそから本を仕入れずに自前で製本販売し始めた時期についてははっきりしない。確認できる書籍の例では正保4年(1647年)刊行のものが最も古いという。

江戸の本屋も時代が下るにつれ、その出版物の内容は京大坂同様多岐に渡ったが、ことに錦絵はほかの土地にないものといわれ好評であった。

江戸の出版物の中でも、現代の漫画のような絵入りの読み物である草双紙の類などは「地本」(じほん)と呼ばれた。

地とは京大坂に対して、「地酒」と同じようにその地特有の出版物という意味である。

当時の本屋は編集、製版、製本に小売まで行ったが、取扱う書物の内容で大きく二つの種類に分かれた。

書物問屋 - 学問書など硬派の書籍を扱った。

古くに京都で「物の本屋」と呼ばれた系統。

仏教、歴史、伝記、暦、医学書、漢籍、教養書など。

上方では本屋とも呼び、上方発祥で、後に江戸に支店も出した。

地本問屋 - 草双紙、人情本、細見(地図案内書)、狂歌絵本、洒落本、長唄をはじめとする音曲類の正本、歌舞伎の絵本、浮世絵などといった学術書以外のマスメディア本を扱った。

店頭には浮世絵などが並び、庶民が多く利用した。

ただし当時は、以下のところでも出版物を扱っていた。

板木屋 - 本を印刷するための板木を彫ってつくる板木屋も、書店を通さずに本を売ることがあった。

本屋があらわれた初期には製本や流通販売などの分業が未分化だったことによる。

それらは屋号も「板木屋」とするものがあり、時代が下っても板木屋が直接本を頒布する形態は残った。

表紙屋 - 印刷して塵断ち下綴じまでした本に表紙をつけるのが表紙屋であるが、ここでも板木屋と同様本を売っていた。

表紙屋は江戸時代以前からあったといわれるが、寛永のころから表紙屋でも本を売るようになり、これも後まで残った。

経師屋 - 本の装丁や掛け軸を誂えたりする経師屋も本を売っていたが、なかでも京の経師屋で大経師と呼ばれる家は毎年の暦を製作配布していた。

暦は当時三都のいずれも、決められた店や家以外では製作販売できない決まりであった。

そのほか貸本屋、古本屋でも書籍を取扱ったが、古本屋も現在とは違って新刊本を製作し売ることがあった。

露天商、行商、荒物屋(家庭用雑貨)などからも全国に書籍が流通した。

江戸地本の老舗、鶴屋喜右衛門の仙鶴堂と蔦屋重三郎の耕書堂は寛政の改革以降、山東京伝や曲亭馬琴を作者として独占した。

江戸では日本橋、神田、馬喰町、浅草、深川、下谷、両国、芝神明前などに本屋が出店し、地本問屋、書物問屋半々で天保の改革までに50軒以上はあった。江戸、大坂、京都が三大書籍流通ルートであったが、名古屋をはじめとする各地においても多くの書店が営業していた。

また「田舎版」と呼ばれる三都および名古屋以外で製版刊行された書籍も存在した。

本屋の間では早くから同業者が集まって本屋仲間という仲間(組合)が作られた。

これに加入しないと書籍を販売することができなかった。

本屋仲間は享保7年(1722年)に江戸で幕府より公認されたが(大坂では翌年享保8年)、これら仲間は海賊版の横行や風紀上の問題が起こらぬようにせよとたびたび取締りを受け、出版される書籍や浮世絵・芝居絵に対しては、問屋仲間のあいだで行事(当番制)の検閲が義務付けられていた。

しかし本屋仲間は天保12年(1841年)、株仲間(同業者組合)の買い占めなどで物価が高騰し風紀上問題ありとして、ほかの問屋仲間とともに解散令が出て一旦は廃止されたが、嘉永4年(1851年)再結成された時には新規参入で本屋仲間の数が125軒まで増えた。

(Wikipedia)

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 14 中巻

釣鐘・ふしょう(鐘のこと)という言葉が繰り返し出てくる。

釣鐘

ふしょう(鐘のこと)

という言葉が繰り返し出てくる。

『俵藤太物語絵巻』

チェスター・ビューティ・ライブラリィ所蔵

2006年

勉誠出版

第一軸(上巻)

第二軸(中巻)

今夜の夕食は、スロバキアのパテ など

チェコのスーパーマーケットで、スロバキアのパテを購入。

チェコではパテが量り売りでも購入でき、私たちもハーフキロ或いはほんの少しといって量り売りのパティも購入。

チェコのうまいパンに塗って、ウィーンにかえる4時間の電車内で食べた。

写真のパテは個別で、2027年までの保存可能だが、今日食べてみようと思う。

チーズを頂いた。

今日の夕食は

スロバキアのパテ

チーズ

うまいパン

オイルサーディンのサラダ

三種のマメのサラダ

具だくさん、カブのスープ

キャンティ(笑 ワイン)

おなかがすいてきたが、先にお風呂としよう。