つれ/″\種 上 正徹本 26 → 八十六段からは。 徒然草 詳密色彩大和絵本 (勉誠出版)

これまで、自分の持っている、正徹本の『つれ/″\種』を読んでいましたが、八十六段からは図書館でお借りしました 勉誠出版の『徒然草 詳密色彩大和絵本』を読み進めたいと思います。

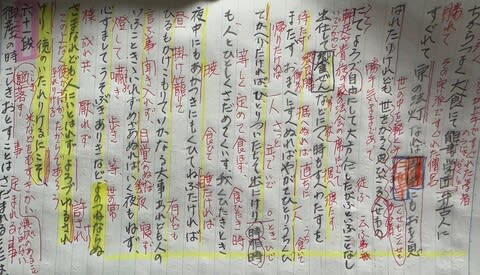

正徹本の『つれ/″\種』

勉誠出版の『徒然草 詳密色彩大和絵本』

つれづれ種(徒然草)

正徹とは 清巌正徹/正徹の書写した『徒然草』は現存最古の写本

卜部兼好 吉田 兼好 1

卜部兼好 吉田 兼好 2

つれ/″\種 上 正徹本 1 一段~二段(3頁)

つれ/″\種 上 正徹本 2 二段~八段(3頁)

つれ/″\種 上 正徹本 3 八段~十四段(5頁)

つれ/″\種 上 正徹本 4 十四段~十九段(6頁)

つれ/″\種 上 正徹本 5 十九段~二十三段(4頁)

つれ/″\種 上 正徹本 6 二十三段~二十七段(3頁)

つれ/″\種 上 正徹本 7 第二十三段~第二十七段(3頁)

記録、抜ける

つれ/″\種 上 正徹本 8 第三十三段~第三十七段(3頁間)

つれ/″\種 上 正徹本 9 第三十七段~第四十二段(4頁間)

つれ/″\種 上 正徹本 10 第四十二段~第四十四段(四十三段写す)

つれ/″\種 上 正徹本 11 第四十四段~第四十八段(第四十五段 写す)

つれ/″\種 上 正徹本 12 第四十八段~第五十二段(第五十一段 写す)

つれ/″\種 上 正徹本 13 第五十二段~第五十三段(第五十二段~第五十三段は仁和寺の話。京都の中では、第五十二段~五十三段は語り継がれる場合も多い)

つれ/″\種 上 正徹本 14 第五十二段~第五十四段は法師と児の話)御むろにいみじき児(ちご)ありけるを、いかでさそい いでてあそばむとたくらむ法しの有りて

つれ/″\種 上 正徹本 15 第五十六段~第五十八段 (人のさまの よしあし、ざえ(才)ある人はそのことなどさだめあへるに、おのれが身にひきかけていひいでたる、いとわびし 56段)

つれ/″\種 上 正徹本 16 第五十八段~第六十段(第六十段は芋頭の好きなお坊様のお話。)

つれ/″\種 上 正徹本 17 第六十段~第六十一段(第六十段は芋頭の好きな盛親僧都と徳の高い好き勝手をする「しろうるり」の二つの話)

つれ/″\種 上 正徹本 18 第六十一段~六十六段(六十五段を写す 鎌倉時代から、昔の人は 、、、今の人は、、、と言われていた一例

つれ/″\種 上 正徹本 19 六十六段~六十七段(六十七段 月をめで 花をながめし いにしへの やさしき人は ここにありはら(業平の事を吉水の和尚が詠む))

つれ/″\種 上 正徹本 20 六十七段~七十段(六十八段 つちおほね(土大根)をよろづにいみじき 薬とて、あさごと(朝毎)にふたつづつやきてくひける こと、年久しくなりぬ。)

つれ/″\種 上 正徹本 21 七十一段~七十三段(七十二段を写す 【おほき】 多て(おおくて)いやしからぬは 文庫、塵塚づか(塚)のちり )

つれ/″\種 上 正徹本 22 七十三段~七十五段(七十三段 そらごと(空事)5回)

つれ/″\種 上 正徹本 23 七十五段~七十九段(七十五段 「生活(しよう活)、人事(にんじ)、技能、学問等の諸縁をやめよ。」)

つれ/″\種 上 正徹本 24 七十七段~八十二段(くち(口)おもくとはぬ(問はぬ)かぎり(限り)は、いはぬ(言はぬ)ことぞ、いみじけれ(すばらしい))

つれ/″\種 上 正徹本 25 八十二段~八十三段 不具なるこそよけれといひしもいみじくおぼえしなり。すべて何もみなことのととのへたるはあしきことなり

つれ/″\種 上 正徹本 26 八十三段~八十六段 すなほならねど人の賢をみて、うらやむはよのつね なり。いたりておろかなる人はたまたま賢なるひとをみてい、これをにくむ。

勉誠出版の『徒然草 詳密色彩大和絵本』 八十六段から