最近、「大学入試にTOEFLを」という話が話題のようだ。

その中でも、話題沸騰?の・・・

教育再生実行本部の「提言」全文入手

http://blogs.yahoo.co.jp/gibson_erich_man/32702333.html

(以下太字は上記サイトより引用)

を見ていて思ったことをちょっと書いてみたい。

今回の提言は

「結果の平等主義から脱却し、トップを伸ばす戦略的人材育成」

だそうな。あ~、トップを伸ばす・・・懐かしい響きですね。

コンピューター業界にも、ありました。

経団連の

「産学官連携による高度な情報通信人材の育成強化に向けて」

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/039/honbun.pdf

実はこれ、上記のPDFの11ページはじめを見てもらうと判るけど

(以下斜体は上記サイトより引用)

将来的には、このようなトップレベル層の高度ICT人材は新卒者として毎年3,000人程度必要になる。

このような人材を早期に育成するためには、従来の大学・大学院にはない、高度なITの専門教育や、ソフトウェアの開発手法等の研究開発を行なう、実践性を備えた世界レベルの先進的IT拠点(先進的実践教育拠点)を、意欲を持った大学・大学院から選抜、もしくは新設し、産学官連携による重点的な資源投入の下、トップレベルの高度ICT人材を育成する必要がある

というので始まった、高度ICT人材、つまり、ICTの「トップを伸ばす戦略的人材育成」だった

わけだが、結果はどうなったか・・・

大学でPBLを行ったりすることは多くなった。

基本情報とかを取る人は増えたかもしれない。

でも、この活動で、オープンソースで活躍した人が増えた?

ここ数年、新入社員のプログラム能力やシステム開発力が上がっているだろうか?

将来的に、トップを担う人材が、どんどん採用できるようになったであろうか?

結局2011年の経団連の提言

今後の日本を支える高度ICT人材の育成に向けて

〜改めて産学官連携の強化を求める〜

http://www.keidanren.or.jp/policy/2011/096honbun.html

では、(赤字は上記サイトより引用)

卒業時点で、システム開発の経験を求める声は多くない。

そして、

経団連のアンケートによると、今後、企業の中核を担う高度ICT人材に求める資質として、リーダーシップを発揮し最後までやり遂げる能力、自社や業界を俯瞰できる能力、課題・リスク等を分析し対策を立案・実施できる能力といった、高い能力が求められている。製品開発や自社のビジネスに係る情報のデジタル化やプロセスの管理に留まらず、様々な情報、機器、ヒトの融合による新しい社会の創造に向け、ICTを利活用した変革を牽引していくリーダー人材が望まれている。

それって、プログラム開発したり、システム設計したりでは、養えない力でないかい?

英語も、こんな風になる可能性が大きいと思う。

トップに必要なのは、語学力やシステム開発力も、さることながら、

リーダーシップを発揮し最後までやり遂げる能力、自社や業界を俯瞰できる能力、課題・リスク等を分析し対策を立案・実施できる能力といった、高い能力

なのですよ。それに資する能力というと、

英語だと

・リーダーシップを発揮し最後までやり遂げるために必要な、コミュニケーション能力

だし、

ICTだと

・リーダーシップを発揮し最後までやり遂げるために必要な、システム開発能力

となる。ところが、この力は、いままでも養っていないし、今も養っていない。

まず、ICTの世界から話そう。

2006年当時、そして今でも・・・以下の3つの問題があった

・そもそも、システム開発手法が固まっていなかった

・そのような状態では、先生が適切な教育をしているかどうかわからない

・ということで、明確なテストの合否に大学が走っていった。

以下、順繰りに見ていく。

<<そもそも、システム開発手法が固まっていなかった>>

システムは、この手順でできる!というのは、1995年ころには固まっていて、情報処理試験の96年版の教科書?テキスト?には、この手法が載っている。これは構造化設計で書いてある。

しかし、オブジェクト指向で一貫性を持ったものが出てき始めたのが2004年ごろから。

そのころかな?に出てきたICONIXで、一端の完成をみた・・・

・・・が、この方法では、現在の開発実務が、できないのだ・・・

ICONIXでは、画面分割の話とかは出てこないし、コントローラーの創り方は一通り(現場では、採用するフレームワークによって変わる)だったりする。このほか、いくつか実務的に問題がある。

いまだに、全工程を、全部矛盾なく見せるというのは、各企業のフレームワークではあっても、オープンソースやAstahを使っては見たことがない。

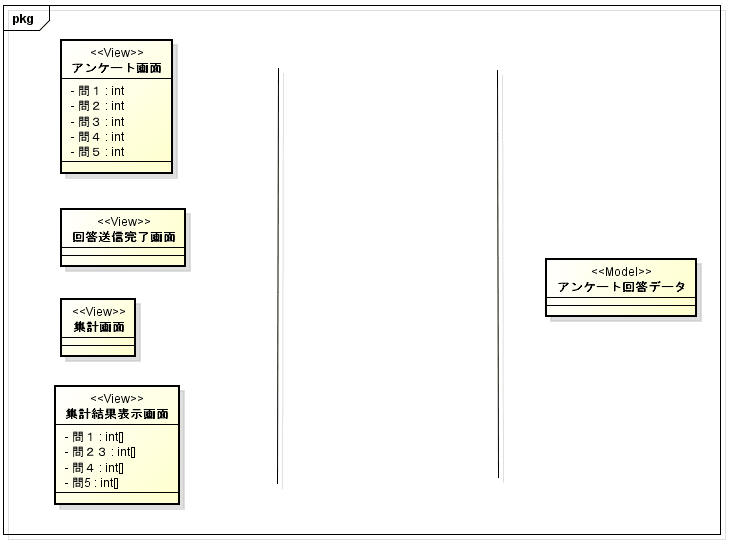

だから「Astah*で、上流から、下流まで、トレーサビリティをもって開発する方法」というシリーズをやっているわけだ。

<<そのような状態では、先生が適切な教育をしているかどうかわからない>>

そこで、現場の先生は、現在の全工程を開発したのではない人、

つまり、

・賢い大学を出て

・かなり昔に現場の経験を持ち

・今はマネージャー、研究員、もっと偉い人が

・昔の開発手法に基づいて

教えているという状況になった。

その結果、構造化手法に基づいた教育

DFD書きましょうね

ER図書いてね!

という方法を教えた後で・・・

じゃ、

Javaで開発してみましょう!

PHPで開発してみましょう!!

・・・どうやって??

・・お前(=先生)がDFDから開発して見ろよ!(-_-;)

という結果になった。

その結果、授業とPBLが切り離されるか、

PBLでは要求までとか、もしくは、画面設計書を作って実装

・・・という話になってきた。

<<ということで、明確なテストの合否に大学が走っていった>>

はっきり言って、ばんばんモノが作れるなら、情報処理試験受けなくたって、アピールできる

「即戦力になる男-オレのGitHubをみてくれ(^^)v」

でURLだけ書いておけば、そのものを動かしてみれば、能力はわかる。

でも、そこまで即戦力になる男(女)は、大学ではつくれない。

あんまり、DFDやIDEF0書いて、オープンソースの開発は、

していないと思うぞ(ER図は、わからんが・・・)

そこで、大学は、情報処理試験に走った。

ITパスポート受からせよう、

基本情報を受からせよう

・・と・・・

でも、それで、

「リーダーシップを発揮し最後までやり遂げるために必要な、システム開発能力」

が身に付くかは、かなり疑問なのだが・・・

英語も同じ道をたどっているようだ。

幸いにも英語は、

<<そもそも、システム開発手法が固まっていなかった>>

のレベルである

・「英語の会話のための文法」は固まっている

まず、

大西泰斗先生の、一億人の英文法とかに書かれている内容でいいだろう。

しかし、その次の段階

<<そのような状態では、先生が適切な教育をしているかどうかわからない>>

は、はなはだ疑問だ。

英語の先生が、本当に英語を話せるのなら、

・日本の伝統や文化など、日本人として必要な教養を身につけ、国際的に発信できる力を育成

なんて簡単だ。大学生に、観光地に生かせて、英語でガイドさせればいい。

ワキで先生が見ていて、もし、学生がおかしなこといったら、即座に訂正すれば

いいだけの話だ。果たして、できるか・・・

・小・中・高等学校における英語教育を抜本的に改革・強化、その一環として学校教育において英語に触れる時間を格段に増加(土曜日の活用、イングリシュ・キャンプ、タブレットPC等の活用)

なんてのも簡単。

そもそも、タブレットPCを持っていても、英語に触れる時間は、増えない。

タブレットPCで勉強するやつは、今、カセットテープでも勉強する。

強制的に英語を聞かせるなら、給食の時間、校内放送を英語でしゃべればいい。

毎日30分は、必ず英語を聞く羽目になる。

で、英語の先生が、30分間、ぶっ続けで英語をしゃべれるか、DJできるか・・・

でも、逆に、通訳・ガイドの人や、Radio Japanの人が、

大学や高校に行って、英語の授業をする機会は、すくないわけだ・・・

だから、結局

<<ということで、明確なテストの合否に大学が走っていった>>

となり、TOEIC,TOEFLに走っていこうとしているわけだ。

本当に英語ができるなら、簡単だ。

エントリーシートに

「私は英語が流暢にしゃべれます。嘘だと思ったら、面接時に英語で質問してください」

と書けばいいだけのことだ。採用する企業は、英語でしゃべってくるだろう。

それに、答えればよい。

その自信がないから、テストの点でごまかしているんだろう・・・

というわけで、現状の「高度ICT人材育成」状況をみると、英語で、どういうことになるかは・・・

・・・想像がついたりしますね・・