何となく最近冬の風物詩イルミネーションも終わりに近づく、今や節分でもあり暦上では立春だが、一番寒い大寒も終了となるが、夜のドライブと出かける。

印西市の人口11万人到達と千葉ニュータウン好調、想定上回るペースとの報道がある、日本一高額な公団鉄道の運賃も値下げし、その成果徐々に土地値も以前に戻りつつあるようです。

千葉NT駅の様子は昨年と変わらないが、この時期は実に華やかである。イルミを追いかけ子どもたちは元気に走り回っていた。千葉NT駅の南口から北口に続くストリートにイルミネーション飾り付けが続き綺麗である。印西市、いや千葉NTの風物詩となったのであろう。少しずつは例年より新しいテクノロージーが導入され人々の目に焼き付くのであろう。

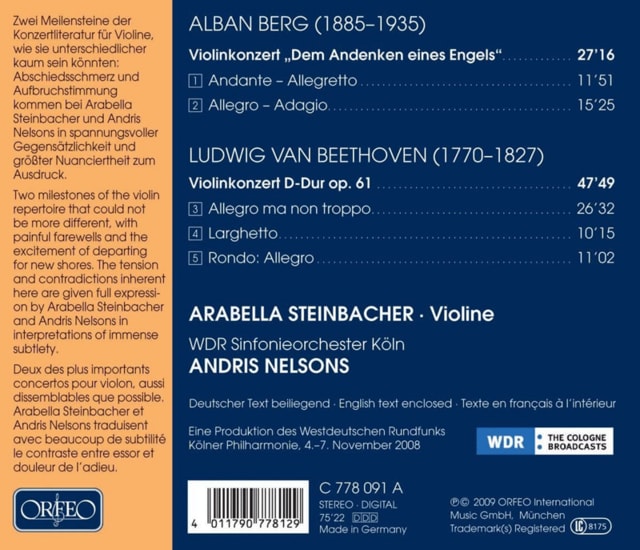

最近の寒さは厳しく、もっぱら部屋を暖かくし音楽を楽しんでいる時が多い。聴くのは弦楽器の音楽が多い、弦楽器と言えばウィーン古典派(1770~1830年)と、主にヨーゼフ・ハイドン、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルードヴィヒ・ファン・ベートーヴェンらに代表される、ヨーロッパのクラシック音楽の様式です。中でも天才ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトであろう、中でもハイドンの曲は些か違う方向性のため筆者は余り馴染みが薄い。

ルードヴィヒ・ファン・ベートーヴェンの演奏は別途に記載しようと思ってます、筆者が感じる事はベートーヴェンは演奏者を違ったメンバーで聴きたい要求があるのです。

話を音楽に戻しましょう、今も残るウィーンのドームガッセ通り5番地にある、現在モーツァルトハウス・ヴィエナとなっている建物は、モーツァルトが人生の中で、最も幸せで最も実り多き日々を過ごした場所です。

ザルツブルクで過ごしていたモーツァルトは、ザルツブルクの大司教コロレドとの劇的な雇用契約解除を契機に、独立した音楽家、作曲家として帝都ウィーンでのキャリアを始めます。

ウィーンにおけるモーツァルトは、尊敬を集める立派な音楽家、作曲家であり、音楽の先生でもありました。また、この地こそモーツァルトが重要な歌劇「フィガロの結婚」や、数々の有名な交響曲、ピアノ、クラリネット、ホルン、ヴァイオリンのための協奏曲、弦楽四重奏曲、そして、最後の仕事となった未完の「レクイエム」を含む聖楽曲を作曲したところです。

また筆者の好きなベートーヴェンの弦楽四重奏曲は今評判のエベーヌ四重奏団を聴く確かに最新の録音の為か、音質は大変よく、フランスで1999年にブローニュ=ビヤンクール地方音楽院在学中の4人によって結成された弦楽四重奏団。

エベーヌとは黒檀を意味しており、弦楽器や、管楽器、民族楽器において、指板やフィッティングに使われている、クラシックのみならず広く音楽に関心を寄せる、という意味を込めてそう名乗っている。ベートーヴェンを演奏のエベーヌ四重奏団の事は別途に掲載したいと思っています。

往年の名機と言われるTANNOY IIILZのユニットを所有し愛聴していれば誰もが弦楽四重奏団の演奏は実に上手く響くユニットと聴けば納得出来る、特に最新の録音テクノロジーは大変優れその迫力に圧倒される。

今回筆者が前々から思っていたオーディオ愛好家としての本音を吐露します。勿論筆者所有のLS3/5A、SPENDOR SP3/1P等と比べて聴くが、軍配はGOODMANS AXIOM 80の箱に移植したIIILZ Monitor Goldの弦の音は断然タンノイが一番に思う、しかしLS3/5Aのスッキリ、クッキリの音も見逃せないのである、いずれにせよオーディオの音楽と演奏とは全く違うのである。

しかしそのあたりがオーディオ装置選びの融合点と妥協の産物にほかならない、特に弦楽四重奏曲を堪能したのなら、断然GOODMANS AXIOM 80の箱に移植したIIILZをお薦めします、オリジナルのIIILZも良いが、コンサート等での演奏でしか味わえない弦楽器独自の胴鳴りを肌で甘く感じ、コンサート会場の様な近い演奏を得ようとするならやはりAXIOM 80の箱との移植が必要なのであろう。

15吋のユニットでは決して得られない15吋のユニットでは若干ダブツキ気味に思える確かに体感しなければ理解できない音響装置の叡智であろう。いくら優れたブックシェルフスピーカーでも演奏会の雰囲気は限界で決して体感できない音楽なのであろう・・・?と思っている。

SPENDOR SP3/1Pについてはエッジを新しく交換したが、未だエージング不足であろうか、思った様な美音が鳴っていないようにも感ずる、調整不足ともおもえるので、業務用のデジタルパワーアンプで一度試して見ようかとも思っているが・・・?

SP3/1Pを使用のコメントは一般的には低域のふくよかさが一段と増し、実に柔らかい包まれるような音が出ている。それでいて余韻もしっかり再現してくれるから、聴き疲れすることなく気持ち良く聴いていられる。等と試聴コメントもあるのだが、比べる機種が良くなかった様にも思える。

SPENDOR SP3/1Pには専用のスタンド使用が有効であると言われるが検索するとオリジナルは相当高額ですサイドプレスArtistスタンドが良いとアナウンスされていた。如何になるのであろうか勿論機種による違いはあるように思う、色々思案するも楽しからずやの世界である。

同じ英国製の音もメーカーが異なれば違うことは必定、同じ英国製でもB&W等も違った音色聴かせる、何を選び何を聴くのが一番であろうかを今後も注意深く探って行きたいもの楽しみです。

散々苦労の末改良を重ね、やっと本来の音が鳴り出したLS3/5Aの音の特徴は「山椒は小粒でもぴりりと辛い」中身のギュと詰まったスッキリした小気味良さでもあろう、長時間聴くも疲れない音質の安定度である、筆者はジャズ系統にはLS3/5A使用が多い、勿論クラシックも良い塩梅である。

しかしウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との違いが解るのであろうか、それには明快な答えがあるそうです、(ウィーンフィルとベルリンフィルの違いを判別することは難しくありません。オーケストラの配列そのものが伝統的に違います。指揮者からオーケストラを眺め、打楽器のティンパニが左に聴こえるがウィーン。ベルリンのティンパニは中央に位置し、ベルリンの左ははホルンが聴こえます。

ウィーンのホルンはどこにいるかといえば、右手前です。

いちばん分かりやすいのがコントラバスとチェロで、ベルリンはチェロとコントラバスが協力して右奥に、ウィーンは後方に聞こえます。

それとオーデイオ的には、オーケストラは演奏をする前に「チューニング」をしますが、これは音合わせで、オーボエが吹くAの音、ドレミでいうと「ラ」の音にあわせて行います。

このAの音は周波数でいうと440Hz(ヘルツ)ですが、オーケストラによってこの周波数(ピッチ)が少しずつ異なっています。

このAの音は周波数でいうと440Hz(ヘルツ)ですが、オーケストラによってこの周波数(ピッチ)が少しずつ異なっています。

筆者好みのウィーン弦楽四重奏団 The Vienna String Quartet

1973年からRCAと録音契約を結び、1974年の日本演奏旅行を皮切りに、海外への演奏活動を拡げる。ウィーン芸術週間はもとより、ザルツブルク音楽祭、ブレゲンツ音楽祭、ケルンテンの夏、イスラエル室内音楽祭等に出演し、レパートリーもウィーン古典派、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトを中心に、ドヴォルジャーク、スメタナ、ヤナーチェクといったスラヴ系の作曲家からウィーン近代派のツェムリンスキー、シェーンベルク、ウェーベルン、さらにショスタコーヴィチやオーストリアの作曲家ヘルムート・エーダーといった現代作品の初演に至るまで幅広い。

シューベルトの弦楽四重奏曲全集やモーツァルトの後期10大弦楽四重奏曲集、ベルリン・フィル(当時)のカール・ライスターを迎えてモーツァルト、ブラームス、ウェーバーといった作曲家のクラリネット五重奏曲を続けて録音し、国際的にも高い評価を受けている。

2015年に、チェロのフリッツ・ドレシャルが急逝したことに伴い、エディソン・パシュコをメンバーに迎えた。

●ウェルナー・ヒンクWerner Hink(第1ヴァイオリン)

1943年ウィーン生まれ。ウィーン・アカデミーでF.サモイル教授の教えを受け、最優秀にて卒業。64年より長きにわたりウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の第1ヴァイオリン奏者を務める。同年「ウィーン弦楽四重奏団」を結成、コンツェルトハウス四重奏団の活動を事実上引き継ぐ形で、ウィーンの楽友協会等のコンサートに出演する。ウィーン弦楽四重奏団は、73年よりRCA、その後カメラータ・トウキョウとともにレコーディング活動を始め、既に50枚近い録音を行い、特にシューベルトの『死と乙女』では82年度音楽之友社レコード・アカデミー賞を得た。その演奏の成果は、ヒンクのヴァイオリンソロに負うところが大きい。 74年より2008年までウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを務めた。ウィーン弦楽四重奏団および新ウィーン八重奏団の現リーダー。F. サモイル教授の後継として82年より2014年までウィーン・コンセルヴァトリウムの教授としてヴァイオリン科にて後進の指導にあたった。

1943年生まれ。ウィーン・アカデミー(現 ウィーン音楽・表現芸術大学)で、フランツ・サモイル教授の教えを受ける。1964年、ウィーン国立歌劇場の第1ヴァイオリン奏者、1967年、ウィーン・フィルの第1ヴァイオリン首席奏者、1974年にはコンサートマスターに抜擢され2008年まで同団に在席。ウィーン市立音楽院教授。

●フーベルト・クロイザマー(第2ヴァイオリン)

1953年生まれ。ウィーン弦楽四重奏団の第2ヴァイオリン奏者。リンツでアルツト教授につく。その後、ウィーン・アカデミー(現 ウィーン音楽大学)でフランツ・サモイル教授の教えを受ける。1969年、チェコスロヴァキア(現 スロヴァキア)で行われたコツィアン国際ヴァイオリン・コンクールで第1位入賞。1975年、ウィーン・フィルに入団。1978年、第2ヴァイオリン首席奏者。1982年、第1ヴァイオリン首席奏者となる。

●ハンス・ペーター・オクセンホファー(ヴィオラ)

1948年、グラーツ生まれ。ウィーン音楽大学でフランツ・サモイルに教授にヴァイオリンを、ジークフリート・フューリンガー教授にヴィオラを学ぶ。ウィーン・プロアルテ・カルテットのメンバーを経て1971年、ウィーン交響楽団にヴァイオリン奏者として入団、1975年からヴィオラに転向、1977年まで在籍。同年、ウィーン・フィルのヴィオラ奏者となる。オーケストラのほかにもウィーン弦楽五重奏団とウィーン・ヴィルトゥオーセンのメンバーとして活躍。教育者としても1983年以来ウィーン市立音楽院で、1993年からはウィーン国立音楽大学(現 ウィーン音楽・表現芸術大学)ヴィオラ科教授に就任、後進の指導にあたっている。1998年にクラウス・パイシュタイナーの後を継ぎウィーン弦楽四重奏団に入団した。

●エディソン・パシュコ(チェロ)

1973年、アルバニアのコルチャ生まれ。6歳よりチェロを始める。グラーツ音楽大学でフローリアン・キットに、ウィーン国立音楽大学でヴァレンティン・エルベンに師事し、最優秀の成績で卒業。リーツェン国際チェロ・コンクール(オーストリア)で入賞。

このウィーン弦楽四重奏団の演奏は穏やかさが筆者の好みでもあり、刺激的な音が少なく、それでいて兎に角クリヤーな音色も優れ、特にウェルナー・ヒンクのヴァイオリンは好みでもある。モーツアルトの「狩」は今までスメタナを愛重していましたが、ウェルナー・ヒンク魅力的な第1楽章のイントロではじまる第17番演奏者はいずれもウィーンフィルのメンバーで、実力は折り紙つきなのでしょうが、音楽素人の私にとってもこの演奏の厚みと深さ、満ち足りた心地よさが伝わってきました。そしてあらためてモーツァルトの楽曲の魅力に気づかされました。

(余談ではあるが、モーツアルトの演奏にはアマデウス弦楽四重奏団も見逃せない。1947年にロンドンで結成された。メンバー4人のうち3人がウィーン育ちで、カール・フレッシュ門下のロスタルに師事するためにロンドンに来ていた。48年にロンドンでデビュー、50年には初の海外公演をドイツで開いている。88年にヴィオラのシドロフが亡くなるまで、40年間同一メンバーで活動を行なった、他に例を見ないカルテットだ。名前のとおりモーツァルトを中心に、ロマン派にかけては高い評価を得ている、39年間という長きにわたり同一メンバーで活動を行った団体であった。)

この様に聴き出すと聴きたい演奏者が多くいる、今後も新しい分野の開発は楽しみでもある、今後どれだけの演奏者が現れるかは楽しみでもある。

カメラ-タ・ベスト:モーツァルト:弦楽四重奏曲 第17番「狩」K.458/第15番 K.421/第8番 K.168:ウィーン弦楽四重奏団

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

[1] 弦楽四重奏曲 第17番 変ロ長調 K.458「狩」

[2] 弦楽四重奏曲 第15番 ニ短調 K.421

[3] 弦楽四重奏曲 第8番 ヘ長調 K.168

ウィーン弦楽四重奏団

ウェルナー・ヒンク(第1ヴァイオリン)

フーベルト・クロイザマー(第2ヴァイオリン)[3]

ヘルムート・プッフラー(第2ヴァイオリン)[1][2]

クラウス・パイシュタイナー(ヴィオラ)

ラインハルト・レップ(チェロ)

1975年9月[1][2],1979年9月[3]/テルデック・スタジオ(ウィーン)

以前良く聴いた、シューベルトがちょうど20歳を迎えた作曲家が、生来の抒情性をヴァイオリンという楽器にみごと吹き込んだソナタと、その抒情性をブリリアントな技巧と融合させた後期の2作品をシンパシー豊かに表現。音楽への深い理解を感じさせています。ヨハンナ・マルツィ & JEAN ANTONIETTIは愛聴版だが、イザベル・ファウスト(ヴァイオリン)アレクサンドル・メルニコフ(ピアノ)も聴くが今回はウィーン・フィルの名コンサートマスター、ウェルナー・ヒンクが最良のパートナー、ジャスミンカ・スタンチュールと共に録音したソロ・アルバム。彼が得意とし、こよなく愛するシューベルトの作品を、ウィーン人ならではの音色で聴かせます。

10吋のタンノイでの試聴はもしかすると美し過ぎるのかも知れないとい疑問さえ感じる様である、正しく作られた音とも云えよう。弦楽四重奏団では感じなかったがヴァイオリン・ソナタのピアノとの演奏が美し過ぎる感じがするのである、実に涼やかな聴こえる音がする。この病的とも言える音の魅力は一度体感すると深みに嵌る様である、当分タンノイのユニットから変われないであろう。特に弦楽器演奏には宜しい様である。

勿論最新機種のエンクロージャー、真空管アンプも販売しているが、貧困老人には全く手も足も出ない価格で最新の製品は桁が違って来ているのが現状である。これではオーディオ趣味は益々遠のくであろう。でもこの様な弦楽四重奏曲を聴けば弦の上手く鳴る最低の装置は欲しくなるのが音楽愛好家であろう?

スイングジャーナル社の販売する管球王国の季刊誌の発売がされたようであるが何故か購入には迷うが出ている、最新のオーディオ機器は今や購入し聴く物でなく、筆者のような貧困老人には冊子で写真を見るか、店頭の飾り物の姿を見るだけの様になってしまった。確かにこれらの内容を探れば部品を選ぶ事にも注意を払い揃える事にも相当な労力は掛かる事は理解できるのだが・・・。

先日友人が持ち込んだMarantz PM-84の整備も終わり試しに繋いで音出しの結果は、ジャズ系統は良いが、クラシックは真空管には敵わないと思った。

シューベルト:ヴァイオリン・ソナタ/ウェルナー・ヒンク&ジャスミンカ・スタンチュール

Schubert: Violin Sonata / Werner Hink & Jasminka Stancul

01.ヴァイオリン・ソナタ イ長調 D.574 作品162: I. Allegro moderato

02.ヴァイオリン・ソナタ イ長調 D.574 作品162: II. Scherzo, Presto

03.ヴァイオリン・ソナタ イ長調 D.574 作品162: III. Andantino

04.ヴァイオリン・ソナタ イ長調 D.574 作品162: IV. Allegro vivace

05.華麗なるロンド ロ短調 D.895 作品70

06.幻想曲 ハ長調 D.934 作品159: I. Andante molto

07.幻想曲 ハ長調 D.934 作品159: II. Andantino

08.幻想曲 ハ長調 D.934 作品159: III. Allegro vivace

ウェルナー・ヒンク(ヴァイオリン)

ジャスミンカ・スタンチュール(ピアノ)

1999年2月/ウィーン

ウィーン・フィルの名コンサートマスター、ウェルナー・ヒンク渾身のシューベルト

ヒンクはコンマスとしては、キュッヒルやヘッツエルほど有名ではないようですが、良い音色です。

このCDは、ハイドンの有名な曲が聴けます。有名曲だけに比較対象が多いですが、アンサンブルの厚みは一番良いと感じます。

ウィーンフィルのコンサートマスターであるヒンク率いるウィーン弦楽四重奏団のハイドンである。1950年代に一世を風靡したウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団の流れを引き継ぎ、所謂ウィーン風の室内楽を奏する四重奏団としては最後の世代にあたると思う。全員がウィーンフィル首席奏者であり演奏が素晴らしいことは言うまでもない。良く歌い音楽が自然で流れがあり極端な表現はなく互いに聴き合うことで緊密なアンサンブルを作る。ハイドンの弦楽四重奏曲に合った演奏スタイルである。この演奏に出会ったのは1980年代前半であり、30年近く聴き続けて飽きない素晴らしい名盤であり復活したのが喜ばしい。

カメラ-タ・ベスト:ハイドン:弦楽四重奏曲 OP.76-2 HOB.III-76「五度」/OP.64-5 HOB.III-63「ひばり」/OP.3-5 HOB.III-17「セレナード」:ウィーン弦楽四重奏団

フランツ・ヨゼフ・ハイドン:

[1] 弦楽四重奏曲 ニ短調 作品76-2 Hob.III-76「五度」

[2] 弦楽四重奏曲 ニ長調 作品64-5 Hob.III-63「ひばり」

[3] 弦楽四重奏曲 ヘ長調 作品3-5 Hob.III-17「セレナード」

演奏者:ウィーン弦楽四重奏団

ウェルナー・ヒンク(第1ヴァイオリン)

フーベルト・クロイザマー(第2ヴァイオリン)[2][3]

ヘルムート・プッフラー(第2ヴァイオリン)[1]

クラウス・パイシュタイナー(ヴィオラ)

ラインハルト・レップ(チェロ)

■ 録音

1975年9月[1],1979年5月[2]/テルデック・スタジオ(ウィーン)

1978年5月/テルデック・スタジオ(ベルリン)[3]

ウィーン室内楽の情緒を今に伝えるウィーンSQがハイドンの確立した様式美をつややかな雰囲気で見事に再現

ウィーン弦楽四重奏団の1970年代後半の遺産。当時、彼らの演奏はLP(のちにCD)が発売されるたびに日本の批評家たちからは「ウィーンの伝統に寄り掛かっただけの微温的な演奏」などと低く評価されていた様です。しかし、ウィーンの伝統がすっかり希釈されてしまった現代、このような演奏を遺してくれていたことにただただ感謝あるのみだ。3曲とも、当時のVPOの主要メンバーならではの気品高く、時に甘美で洒脱な表現により酔える、作品の魅力が見事に引き出されている。

筆者が名曲と思うは、ハイドン:弦楽四重奏曲第67番「ひばり」です。

ハイドンは「弦楽四重奏の父」と呼ばれるほど弦楽四重奏曲を作曲しました。しかし、現代人には人気の少ない作曲家です。真っ先に聴きたくなる作曲家でないとは言えそうです。特に第1楽章で、ひばりの鳴き声のような音が聴こえることによって、「ひばり」と呼ばれるようになりました有名な曲でもあります。正に弦のユニゾンが実に美しく思える、後先かまわず筆者の思ったままを書き連ねて見たが長話になってしまい猛省する次第である。筆者が思うは弦楽四重奏での演奏は今後益々衰退する分野の音楽かもしれない、確かに需要も少なく新譜も少なくなっている事が言える。この様な曲には10吋のオールドタンノイの独壇場に感じます、正に大型三極管のコンビは実に様マッチングである様に感じる。

ウィーンの演奏家ならではの名演と思っています。ブラボー!