第1巻 (BWV846~869) は1722年、1720年にバッハは1冊の音楽帖を書き始める。これは長男のフリーデマンが9歳になってクラヴィーアの練習を始めさせるために書かれたもので、長男の成長とともに充実されていったが、やがて 「インヴェンションとシンフォニア」(BWV772~801)と「平均率クラヴィーア曲集第1巻」(BWV846~869)に発展していく。

J・S・バッハのクラヴィーア曲集(1722,44)。原題《Das wohltemperierte Klavier》。

第1巻、第2巻があり、それぞれ24曲で構成され、すべての長調・短調を用いた前奏曲とフーガから成る。

バッハは第1巻の自筆譜表紙に次のように記したものがある、指導を求めて止まぬ音楽青年の利用と実用のため、又同様に既に今迄この研究を行ってきた人々に特別な娯楽として役立つために、当にこれぞ真の教育者であろう、バッハの曲の凄さは教育曲なのにそれぞれ聴いて美しく、楽しくさせてくれるただの教育曲でないところが素晴らしい所のようです、第2巻には「24の前奏曲とフーガ」とだけ記した。

現代においてもピアノ演奏を学ぶものにとって最も重要な曲集の一つである。

この曲集とベートーベンのピアノソナタを、それぞれ、音楽の旧約聖書と新薬聖書と呼び、賛賞しているようだ。

第1巻(Erster Teil, BWV 846~869)長短24調による前奏曲(Preludium)とフーガ(Fuga)からなる曲集。1722年成立。

単独に作曲された曲集ではなく、その多くは既存の前奏曲やフーガを編曲して集成されたものである。特に前奏曲の約半数は、1720年に息子の教育用として書き始められた「ヴィルヘルム・フレーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集」に初期稿が「プレアンブルム」として含まれている。

様々な様式のフーガが見られ、中でも3重フーガ(嬰ハ短調 BWV849)や拡大・縮小フーガ(嬰ニ短調 BWV853)は高度な対位法を駆使した傑作とされる。この他に、クラヴィーア曲としては「フランス組曲」(BWV812~817)等がこの時期に書かれている。

第2巻(Zweiter Teil, BWV 870~893)

長短24調による前奏曲とフーガからなる曲集の第2巻。

第1巻同様に単独に作曲された曲集ではない。初稿を伝えるものを初め、多数の原典資料が現存する。

ロンドン大英博物館に現存する自筆浄書譜は1738-42年頃に書かれ、1742年に完成した。

しかし弟子のアルトニコル(Johann Christoph Artnicol, 1719-1759)による1744年の筆写譜は、バッハによる散逸した修正稿に基づくものと考えられている。

新バッハ全集(Neuen Bach-Ausgabe, NBA: V-6/2. Durr校訂, 1995年)は曲ごとに自筆譜と筆写譜のどちらを採用するかを決め、従となる譜も併録する方法を取っている。

練習曲としての性格が強かった第1巻に比べ、より音楽性に富んだ作品が多くなっており、前奏曲にはソナタに類似した形式のものも見られる。フーガにおいても対位法の冴えを見せ、二重対位法を駆使した反行フーガ(変ロ短調 BWV891)などは「フーガの技法」に勝るとも劣らない高密度な作品である。

第2巻 (BWV870~893) は1742年に完成した。

筆者も今までに色々な演奏家でこの曲を聴き楽しんできましたが、今までは此の頃の楽器を使ってのチェンバロ演奏が多く、チェンバロも音色も好きで聴いてきたが、考えて見ればチェンバロと言う楽器も近年レプリカで制作され演奏するようになったので、チェンバロの無い時代はやはりピアノで代用していたわけですネ!

特に音質には問題はあるがWanda Landowskaの演奏等は実に素晴らしい、音質は悪いが・・・彼女はパリでチェンバロによる最初のリサイタルを開いた。

ピアノ製造会社のプレイエル社が彼女のために近代的なメカニズムによる大型チェンバロを作ったこともありやはり今聴いてもWanda Landowska素晴らしい演奏ではある

そしてRalph Kirkpatrick Gustav Leonhardt、Zuzana Růžičková、Ton Koopman等は良く聴く演奏家である若い頃はやはり、古い楽器演奏はあまり無く、でも当時のチェンバロでの演奏が良いと思い、ピアノではあまり聴かなかった。

近年やっとピリオド演奏とかと独自の古楽器の演奏も注目されているようですが・・・・

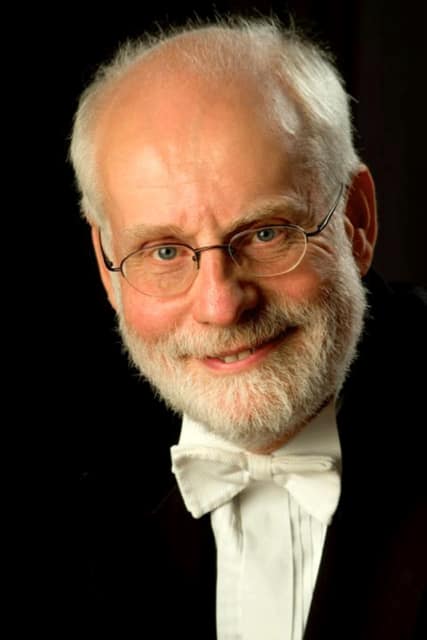

最近になりJ.S.バッハの曲をピアノ演奏も聴くようになりVladimir Ashkenazy、Angela Hewittなども聴いているが偶然ネットからエトヴィン フィッシャー Edwin Fischerのとこを知る古い録音(モノーラル)であるが、未だ鑑賞には堪える。

録音の鋭さより、演奏の素晴らしさやユニークさを楽しむ人には良いと思う。

Edwin Fischer : Das Wohltemperierte Klavier, Book I, BWV 846 (Bach)

筆者も大変無知で呆れるが、此の演奏家は名前は聞いたことある程度でしたが全く内容を知らなかった。早速iTunesで検索すると、多くの配信がある!

この様な古いレコードまたはCDの再生は古いタイプのスピーカーで聴くと味がでるのか凄い疑問だ?

再生装置によっても受ける感動は違う、LPレコードのモノーラル等はortofonのAタイプのモノーラルのチョイスもあるが最近はハイレゾ、CDとソフトも進化してオールドファンはどの様な装置が良いのかかなり迷う処ですが、音質重視の装置で聴いても何か味気ない、最近の悩みです。

勿論今から80年前の録音ですので勿論モノーラルです。でもそこにはバッハが聴こえる生で聴くことができない私たちにとって大きな遺産だ、折角なら少しでもいい音を求めたくなる。

今は、ただじっと聴き、心に染み入ってくる愛と美を、感謝と共に受け取る事しか出来ません・・・・

Edwin Fischer - Bach

エトヴィン・フィッシャー Edwin Fischer(1886.10.6 - 1960.1.24) スイスのピアノ奏者,指揮者。元・ベルリン高等音楽学校教授。バーゼル生まれ。フーバー、クラウゼに師事する。1905~14年シュテルン音楽院教授、31~33年ベルリン高等音楽学校教授を歴任。

この間’28年よりバッハ協会指揮者として指揮者活動も始め、フィッシャー室内管弦楽団を組織し、ヨーロッパ各地で演奏旅行を行い、名声を高めた。その後、’42年スイスに帰国、ルツェルン音楽祭の主要メンバーとして活躍。バッハ、モーツアルト、ベートーベン等を得意とし、ロマン主義的な柔らかく、温かい演奏で20世紀屈指のドイツ系ピアノ奏者の一人とされた。

特に平均律クラヴィーア曲集を聴けば分かる、全体テンポは聴いた瞬間は少し早めですが曲が進むと速さの事など忘れ平均律クラヴィーア曲集の快い演奏に心奪われる人間性あふれるもので、内面的であると同時に深い音楽性がその特徴として挙げられます。

フルトヴェングラーやワルターといった当時の大指揮者と親交を深める。

また、1932年に室内管弦楽団を組織して、ピアノを弾きながら指揮もした。1942年にスイスに帰り、ルツェルン音楽院で教鞭を執りながら、ヨーロッパ各都市でバッハの没後200年を記念して鍵盤楽器用協奏曲全曲を演奏するなど、活躍を続ける。1955年演奏活動引退。勿論クラヴィーア曲 全集は購入してみました。

それと3枚組の平均律クラヴィーア曲集も一緒に購入して早速聴いてます

Edwin Fischer plays Bach Concerto no. 5 in F minor BWV1056

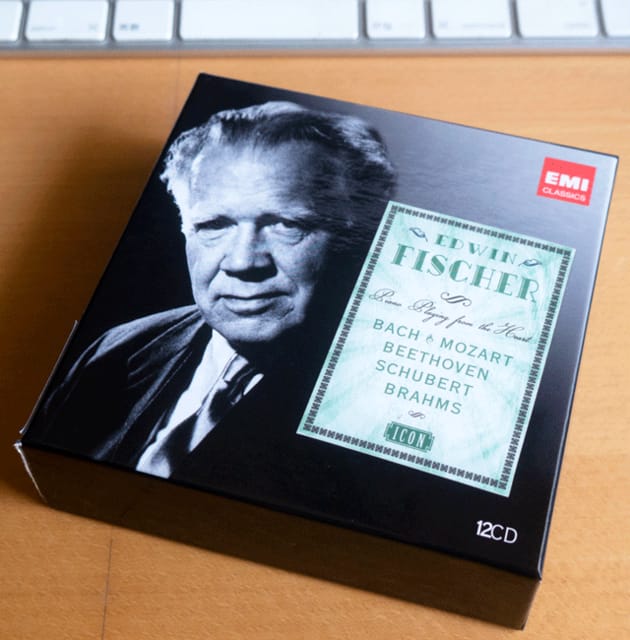

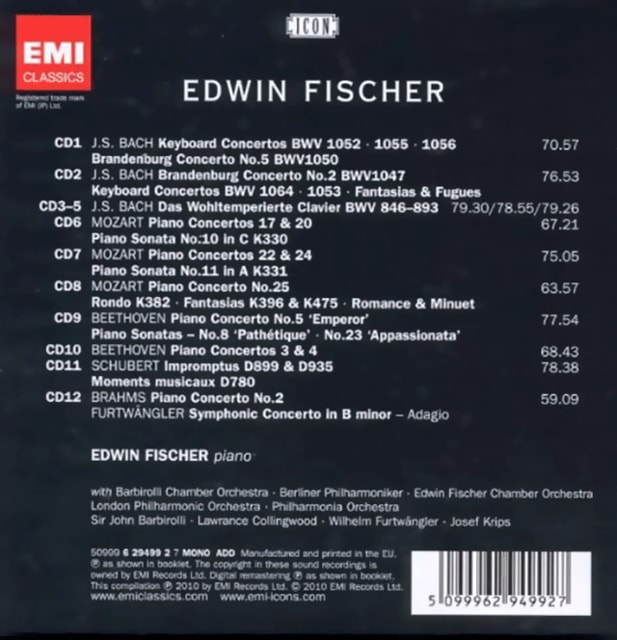

E.Fischer EMI Recordings(12CD)にはここの5枚のフルCDはフィッシャーの華麗なバッハの解釈に捧げられています。

ブランデンブルク協奏曲第5番D; 3つのキーボードのためのCの協奏曲;

ハープシコード・コンチェルト;

Cマイナーのファンタジア、Dマイナーのファンタジアとフーガ。モーツァルトのピアノ協奏曲第20番「Dマイナー」の参加作品。

ピアノ協奏曲第25番(C)DのRondo、GのMinuet、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番とピアノソナタ第23番より、Schubertの4 Impromptusと6 Moments Musicauxから、ブラームスのピアノ協奏曲第2番「フラット」フルトヴェングラーの交響曲第4番「交響曲」よりが収録されています。

此の時代の有名はピアニストはヴィルヘルム・バックハウス(Wilhelm Backhaus,1884.3.26 - 1969.7.5)彼もも同じ時代に活躍していたが、控えめなエトヴィン・フィッシャーは余り知らなかった。

云うまでもないが、その後バックハウスのベートーベン109も聴いた、最近はかなり前の演奏者ばかり聴いているような気がしますが、音質も優れませんが一度は聴いて見ても良いと思いますので・・・・・・

イタリア生まれのヴァイオリニストの

ジョコンダ・デ・ヴィート(Gioconda de Vito)とのブラームスは有名です。

イタリア生まれのピアニスト

のマリア・ティーポ(Maria Tipo)は後々紹介しようと思ってます

今我が家は雑草からバラの花が咲いているのでカットで入れてみました、ブラボー!