12月15日(土)

今回は青春18きっぷで出かけました。

6時35分博多駅の快速で小倉へ。小倉から下関へ、下関から新山口行で長府で下車。

8時30分に長府駅に到着しました。天気予報では曇りですが、今でも降り出しそうな空模様です。

山陽道は長府駅前を通っており、この道をまっすぐ歩きます。

才川の踏切を渡りしばらく山陽本線沿いに歩きます。

「宇部一里塚」に来ました。(このあたり昔は宇部という地名でしたが今は王司になっています)

道標を見ると、江戸時代赤間関(下関)から大阪までの山陽道に松が植えられ一里(4km)ごとに一里塚がたてられたそうです。

向こう側には「堂宇」が・・・

向こう側には「堂宇」が・・・

しばらく先に進むと橋が見えてきます。

これは「神田橋」古い欄干を見ると文化八年となっています。1811年頃でしょうか?

この橋を渡ると長州藩の孫藩「清末藩」になります。

しんくみのグラウンドを過ぎると広大な農地が見えてきます。

左側には「豊穣の大地」という石碑が立っています。

この辺りは王司の町でしょうか。

ふと、左側を見ると古い門があります。

入り口には「橋本家長屋門」と書いてあります。

3年前NHK「街道てくてく旅」で原田早穂さんが立ち寄られましたね。

瓦の紋を見ると毛利の家紋がつけられています。

ここは、参勤交代の時毛利の殿様が休憩に立ち寄られた所だそうです。

清末の町に入ってきました。「道祖神」が迎えてくれます。

清末は長州藩の孫藩にあたり石高は1万石。

清末八幡宮が見えてきました。

清末八幡宮は、建武2年(1635)大分宇佐八幡宮から歓請されました。

境内の中には天満宮や護国神社などがあります。

お寺の前のグラウンドでは、近くのお年寄りがゲートボールを楽しまれていましたが、

このグラウンドには、江戸時代「育英館」という藩の学校があり、学問の盛んな土地でした。

清末小学校の校歌に「育英館の跡と聞く・・・」と歌われているように、明治になって廃校になりましたが、清末には江戸時代に育英館という藩の学校があっ て、学問の盛んな土地柄でした。「清末の本読み」といわれたものです。

清末八幡宮前のこの高台は、以前は小さな山で寺院もありましたが、幕末も押し迫った頃から、平地にして、藩の練兵場として使われていたところです。

明治八年(一八七五)にこの地に清末小学校が新築開校されました。尋常小学校、尋常高等小学校、国民学校などと名前は何度も変わりましたが、昭和二十九 年(一九五四)に新校地に移転するまで、八十年間清末の教育が行われたところです。

眼下に見える農地は、江戸時代に干拓されたものです。 平成四年十一月設置

清末ふるさとまちづくり推進委員会

清末八幡宮を下りて再び街道に出ます。

右側に「孝女政宅跡」の石碑が建っています。

その先の左側には「孝行塚」があります。明治7年に建てられたそうです。

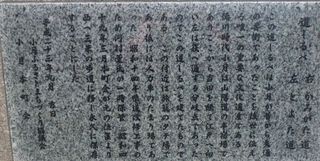

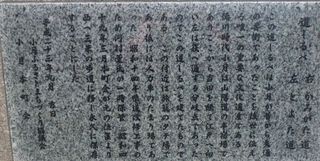

碑文は漢語で書かれていましたが横に現代文に訳されていました。読んでみますと

政は清末の角屋助三郎の娘として生まれましたが幼くして父を亡くし長く母だけと暮らしていました。

非常に孝行で結婚してからも母にも夫にもよく仕えたので殿様から度々褒められていた。

明治4年5月1日46歳で病死した。

その生前の行為をたたえる者が多く募金してこの碑を建てたのである。

これで政の孝行が忘れられなくなる。

(今でも清末では政の命日の5月1日が敬老の日と定められています)

さらに街道を進むと小月の町に入ります。

江戸時代参勤交代の時に往来していた街道で小月町の発展に貢献した要路で昭和初期2号線の

開通により「旧国道」と呼ばれるようになりました。

小月観音を過ぎると「見廻り通り」に入ってきます。

ここは、下市から茶屋入口までの山陽道の一部で下市は宿場町、茶屋町は歓楽街で栄えました。

このため武士が庶民の暮らしや治安を見て回りました。

街道はこの先を左に曲がります。

曲がってすぐ右側に道標があります。右かみかた道、左とよた道

この道標は小月が昔から交通の要衝であったことを示します。徳川時代小月は山陽道の半宿場町であり、

ここから右は吉田宿を経て江戸へ向かい左は萩へ通じる分岐点でした。

この辺りが本町通りです。

北野歯科を右に折れ、浜田橋を渡ると、大きな「庚申塚」が見えてきます。

日本一ともいうべき巨大な塚で庚申の2文字のくぼみに米を入れると2斗入るそうです。

高さ2.63m、御神体のまわり3.4m、重さ7t

小月神社、小月小学校を過ぎしばらく歩くと大きな川に差し掛かります。

※少し長くなりましたのでこの後は(その2)に続きます。

今回は青春18きっぷで出かけました。

6時35分博多駅の快速で小倉へ。小倉から下関へ、下関から新山口行で長府で下車。

8時30分に長府駅に到着しました。天気予報では曇りですが、今でも降り出しそうな空模様です。

山陽道は長府駅前を通っており、この道をまっすぐ歩きます。

才川の踏切を渡りしばらく山陽本線沿いに歩きます。

「宇部一里塚」に来ました。(このあたり昔は宇部という地名でしたが今は王司になっています)

道標を見ると、江戸時代赤間関(下関)から大阪までの山陽道に松が植えられ一里(4km)ごとに一里塚がたてられたそうです。

向こう側には「堂宇」が・・・

向こう側には「堂宇」が・・・しばらく先に進むと橋が見えてきます。

これは「神田橋」古い欄干を見ると文化八年となっています。1811年頃でしょうか?

この橋を渡ると長州藩の孫藩「清末藩」になります。

しんくみのグラウンドを過ぎると広大な農地が見えてきます。

左側には「豊穣の大地」という石碑が立っています。

この辺りは王司の町でしょうか。

ふと、左側を見ると古い門があります。

入り口には「橋本家長屋門」と書いてあります。

3年前NHK「街道てくてく旅」で原田早穂さんが立ち寄られましたね。

瓦の紋を見ると毛利の家紋がつけられています。

ここは、参勤交代の時毛利の殿様が休憩に立ち寄られた所だそうです。

清末の町に入ってきました。「道祖神」が迎えてくれます。

清末は長州藩の孫藩にあたり石高は1万石。

清末八幡宮が見えてきました。

清末八幡宮は、建武2年(1635)大分宇佐八幡宮から歓請されました。

境内の中には天満宮や護国神社などがあります。

お寺の前のグラウンドでは、近くのお年寄りがゲートボールを楽しまれていましたが、

このグラウンドには、江戸時代「育英館」という藩の学校があり、学問の盛んな土地でした。

清末小学校の校歌に「育英館の跡と聞く・・・」と歌われているように、明治になって廃校になりましたが、清末には江戸時代に育英館という藩の学校があっ て、学問の盛んな土地柄でした。「清末の本読み」といわれたものです。

清末八幡宮前のこの高台は、以前は小さな山で寺院もありましたが、幕末も押し迫った頃から、平地にして、藩の練兵場として使われていたところです。

明治八年(一八七五)にこの地に清末小学校が新築開校されました。尋常小学校、尋常高等小学校、国民学校などと名前は何度も変わりましたが、昭和二十九 年(一九五四)に新校地に移転するまで、八十年間清末の教育が行われたところです。

眼下に見える農地は、江戸時代に干拓されたものです。 平成四年十一月設置

清末ふるさとまちづくり推進委員会

清末八幡宮を下りて再び街道に出ます。

右側に「孝女政宅跡」の石碑が建っています。

その先の左側には「孝行塚」があります。明治7年に建てられたそうです。

碑文は漢語で書かれていましたが横に現代文に訳されていました。読んでみますと

政は清末の角屋助三郎の娘として生まれましたが幼くして父を亡くし長く母だけと暮らしていました。

非常に孝行で結婚してからも母にも夫にもよく仕えたので殿様から度々褒められていた。

明治4年5月1日46歳で病死した。

その生前の行為をたたえる者が多く募金してこの碑を建てたのである。

これで政の孝行が忘れられなくなる。

(今でも清末では政の命日の5月1日が敬老の日と定められています)

さらに街道を進むと小月の町に入ります。

江戸時代参勤交代の時に往来していた街道で小月町の発展に貢献した要路で昭和初期2号線の

開通により「旧国道」と呼ばれるようになりました。

小月観音を過ぎると「見廻り通り」に入ってきます。

ここは、下市から茶屋入口までの山陽道の一部で下市は宿場町、茶屋町は歓楽街で栄えました。

このため武士が庶民の暮らしや治安を見て回りました。

街道はこの先を左に曲がります。

曲がってすぐ右側に道標があります。右かみかた道、左とよた道

この道標は小月が昔から交通の要衝であったことを示します。徳川時代小月は山陽道の半宿場町であり、

ここから右は吉田宿を経て江戸へ向かい左は萩へ通じる分岐点でした。

この辺りが本町通りです。

北野歯科を右に折れ、浜田橋を渡ると、大きな「庚申塚」が見えてきます。

日本一ともいうべき巨大な塚で庚申の2文字のくぼみに米を入れると2斗入るそうです。

高さ2.63m、御神体のまわり3.4m、重さ7t

小月神社、小月小学校を過ぎしばらく歩くと大きな川に差し掛かります。

※少し長くなりましたのでこの後は(その2)に続きます。