7/13から3日間、JR「とくとく広島きっぷ」を使って山陽道(西国街道)を歩きました。

7/13 6:29博多駅発新幹線で一路広島へ。広島7:36着

それから前回ゴール地山陽本線「宮内串戸駅」へ。宮内串戸駅には8:30到着。

今日は、広島市内は非常に暑く、今日の出立は、麦藁帽、サングラス、首にはクールタイをつけています。

宮内串戸駅から30分ぐらい歩くと廿日市市街に入ってきます。

中世以来厳島神社の造営、修理と西中国山地産の木材の集積を基盤とした木材産業の町で廿日市本陣を中心に発展しました。

廿日市宿は、下関から20番目の宿場町です。本陣は寛文期に設けられ中世より鋳物師として活躍した山田家によって代々経営されていましたが、

慶応2年(1866)長州の役で焼失しました。町は最近住宅地として急速に発展しましたがその中でもまだ昔ながらの旧家が残っています。

町の商店街を覗くと面白いものがありました。

お盆の飾りでしょうか、私の住んでいる所にはない飾りです。

町の中央には「廿日市天満宮」があります。境内は山の上の方です。まだ歩き出したばかりなので117段の階段を昇っていきます。

廿日市天満宮は、1220年厳島神社の神主として鎌倉幕府に任命され桜尾城に入った藤原親実が1233年に守護神として

鎌倉の天神様を勧請したのが始まりです。頂上には篠尾城跡、淡島神社などがあります。

また、この境内からの眺めは素晴らしくパノラマで撮ってみました。

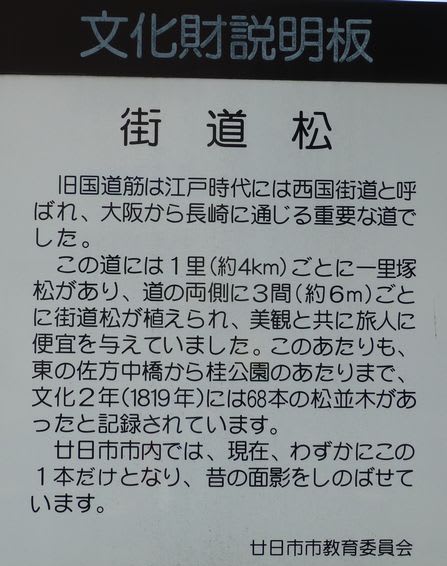

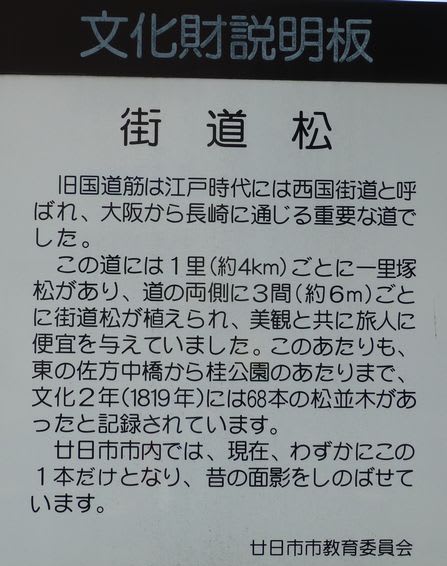

『廿日市の街道松』

西国街道には1里ごとに一里塚松があり道の両側に3間(6m)ごとに街道松が植えられていました。

佐方中橋から桂公園まで文化2年(1819)には68本の松並木があったと記録されていますが、現在廿日市市内ではわずかにこの1本だけとなりました。

海老(かいろう)大橋を渡ると広島市佐伯区五日市町に入ります。

先ほどの町が廿日市で今度は五日市、またこの先西条は昔四日市と呼ばれていました。二日市というのもあったような気がします。

広島は「市」がつく町が多いですね。

『五日市の街道松』

五日市でも街道松がありました。

『五つ神社』

祭神は言代主神、墨江三前大神、宇迦御魂神、火之迦具土神、菅原大神の五柱で「えびすさん」として親しまれています。

伝説では菅原道真が大宰府に流される途中現在の殿山に船を寄せてしばらく休息し、その時持っていた梅の実を自分で植え

その後成長して多くの実を結んだといわれています。

祭神が五つあることから社名となり五日市の出自となったといわれています。

『光禅寺誓いの松』

延宝年間(1673~1681)当寺を訪れた備後国殿河内村の住人の石井兄弟は厳島仁王門での仇討ちを光禅寺寺僧の大忍に伝えました。

大忍はそれを意気に感じ自ら手助けして見事に成功させました。当寺の出立の時兄弟は戦勝の誓いを込めて山門前に黒松を植えました。

それが樹齢350年のこの松で後に人たちは功績をたたえて石井兄弟誓いの松と呼びました。

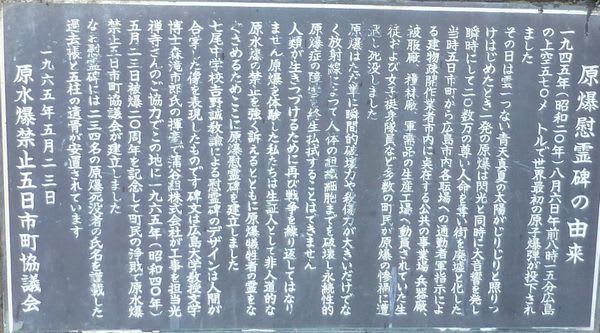

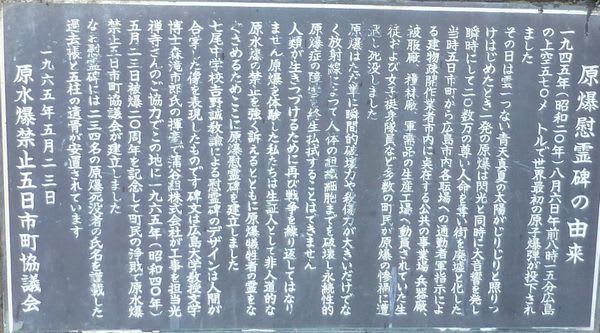

また、この光禅寺の傍らには、原爆慰霊碑があります。

七尾中学校吉野教諭によるデザインは人間が合掌した手を表しています。

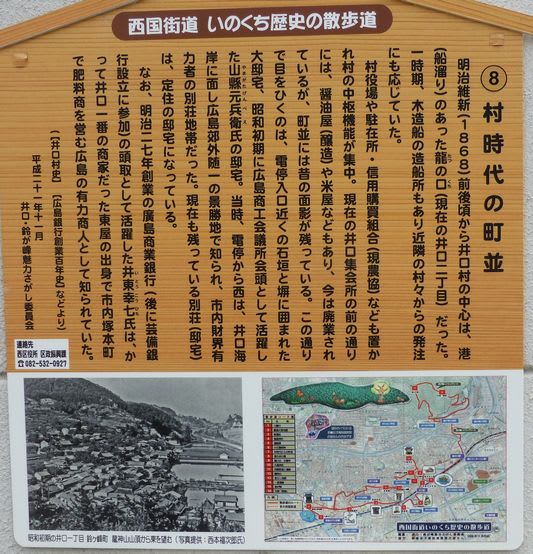

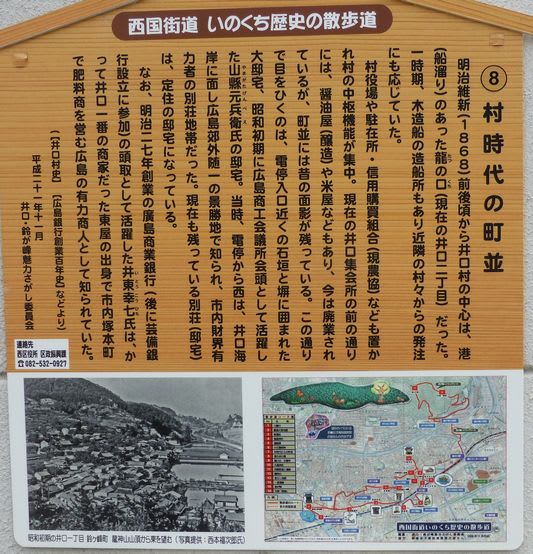

街道は五日市の町を抜け「井口」に入ってきました。

時間は10時過ぎ今日は太陽の照り返しで非常に暑いです。お茶やポカリスエット、それに冷凍のペットボトルを飲み干しコンビニを見つけると

飲料水を調達します。時にはこんなものも。

『餓鬼の首地蔵』

昔、このあたりは一面海だった。ある時船が暴風雨に遭い船頭が亡くなった。その家族が供養のために洞穴を掘りお地蔵さんを祀った。

その場所が餓鬼の首と言われていたので餓鬼の首地蔵と呼ばれ海の安全を願うお地蔵さんだった。

『塩釜神社』

塩釜神社は、塩椎神(しおのつちがみ)が祀られている。塩椎神について「古事記」では塩椎神、「日本書紀」では塩土老翁、塩筒老翁と記されている。

「塩」は「潮」のことで潮流を司る神、海路の神、航海の神といわれ海に関した神で海幸彦、山幸彦という兄弟の神の物語にも登場する神である。

瀬戸内海では主として製塩の神として信仰されていた。当神社での創建の時期は定かではないが寛文4年(1664)作成とみられる井口之図には塩釜明神として記載されている。

西国街道の時代、浜で製塩や漁業に従事する人たちが良い塩の出来上がり、航海の安全を、旅人も旅路の安全を祈願崇拝していた。

(ふるさと井口の歴史より)

『首なし地蔵』

現在の井口小学校正門近くにあります。案内板によると

その昔、正順寺の裏側を通っていた西国街道の峠からは真下に小己斐明神が見え安芸の小富士(似島)、宮の島(宮島)がくっきりと海に浮かぶ

素晴らしい風景が展望できた。

一里塚傍らの道端に小さな地蔵が安置されていた。伝承によると、ある時そこを通りかかった3人の武士の一人がその地蔵を見て「この地蔵の首を

斬ってみようか」と言ったところ連れの二人が「硬い首が斬れるわけない。地蔵を傷つけたら罰が当たるぞ」と押し止めたが聞こうともせず

首を切り落とした。と同時に斬った武士もバッタリ倒れた。よく見ると折れた刀の先が首先に突き刺さっていた。

それからは誰ともなく首なし地蔵といわれるようになった。

このあたりは海岸の埋め立てが進み昔の面影が残っていません。

『井口港跡』

旧街道は、JAの横から入っていきます。

JR新井口駅、広電商工センター前に出てきました。

街道は新井口駅からJRに沿って行くのですが、新井口駅前には大きなショッピングセンターができています。

ちょっと涼を求めて探索することにします。

アイスコーヒーなどで涼をとったあと新井口駅に戻り街道歩きのスタートです。

JR草津の踏切を渡ると「草津」に入ってきます。

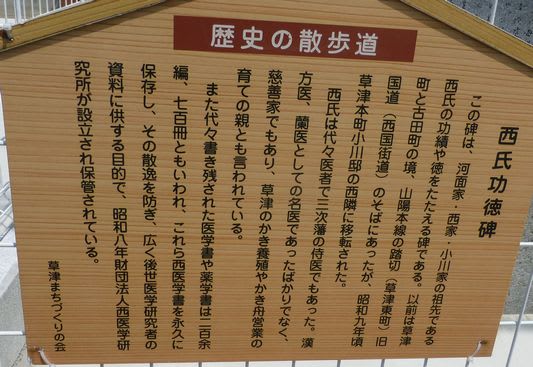

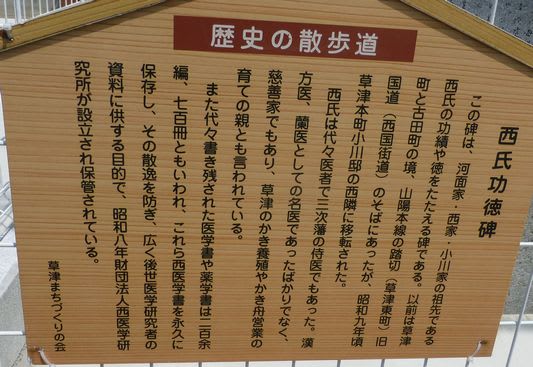

『西氏公徳碑』

西氏は代々医者で三次藩の侍医でもあった。漢方医、蘭医としての名医であったばかりでなく慈善家でもあり、草津の牡蠣養殖や

牡蠣舟の育ての親とも言われている。また代々書き残された医学書や薬学書は二百余編、七百冊ともいわれ、これら西医学書を

永久に保存しその散逸を防ぎ広く後世医学研究者の資料に供する目的で昭和八年財団法人西医学研究所が設立され保管されている。

広電の踏切を渡ると左側に大きな旧家が見えてきます。

これが『小泉酒造』。あまり大きいのでパノラマで撮りました。

小泉酒造は天保年間から酒造を始めて、ここで造られた神酒は厳島神社に献上されています。

屋根の上には「煙り出し」があります。大屋根に軒が引っ付いており、また軒が長く低い造りになっています。

正面が入り口になっており正面の左右は格子の大きさが違う格子戸で造られています。

明治18年には明治天皇行幸の時の休憩所に利用されました。

何か記念にと「宮島街道」を買いました。

時間はもうすぐ2時。今日の予定は広島駅までですが、こう暑いと歩く速度が遅くなってしまいます。

熱中症予防のためにこまめに給水をとっていますが、飲むとすぐ汗になってしまいます。

街道を歩いていると「被爆建物」という看板を目にしました。ここは『鷺森神社』。被爆地から4.93kmの地点だそうです。

神社の由緒を見てみると

當社は天徳年間(957-960)に勧請されたと伝えられており、爾来一千年余の歴史を有する御社である。

往古、この一帯は海辺であり、西方から延びる半島(城山)と背面の力箭山(通称行者山)に抱かれた湾内の東端に在り、漁船の船着場として栄え、

海人(うみんど)達は日頃尊敬する市杵島姫命をお祀りする、鷺森神社を建て御祭神が女神なるがゆえに、弁天社と呼称し豊漁と海上の守護を祈願した。

近世、干拓が進むに伴ない内陸の神社となり漁業との関わりはなくなったが、現在は町内鎮守社の一つとして、草津東町を中心に広く篤く崇敬が寄せられている。

(境内由緒書き)

『海蔵寺』

『草津八幡宮』

古来、この草津、古江の地は深い入江であって天然の良港をなし、神武天皇、神功皇后の伝説を多く残している。社伝によれば、

推古天皇御宇(五九三-六二八)宮島の厳島神社とほぼ同じくして、この入江の奥に多紀理姫命を海路の守護神として祭ったのが当神社の創祀という。

八幡神の奉斎の時期については、諸説が社伝として残り定かではないが、鎌倉時代に武蔵国渋谷郷(現、東京都渋谷区)から当地に所領を得て来住した

社家始祖(右衛門大夫または右京大夫と伝える)が宇佐八幡宮より勧請し、古くより当地に祀られていた「多紀理の宮」と合祀して八幡宮を創建し、

後に力箭八幡宮と称したと言われる。また一説によると、宇佐八幡宮の社人、宇佐彦が土佐に赴き、七代目の渋谷右衛門大夫という者が当地に来り、

宇佐八幡宮より金交石の御分霊を戴き、これを宇佐来山麓に勧請したとも伝えられる。その後、大永四年(一五二四)するに修造。

なお、往古は当社の崇敬範囲は己斐より廿日市に至る沿岸部一帯に及んでいたという。昭和六年、近郷六箇村の氏子により境内地の造成と共に総ての社殿が再建造営された。

相殿神の宗像三女神の内、市寸島姫命と湍津姫命は明治二十五年厳島神社より御分霊を神馬にお乗せして正式に勧請され、

素盞嗚神、倉稲魂神、金刀比羅神は明治末期神社統廃合の折、合祀されたものである。あお、古くは社殿は海浜の近くにあったと伝えられるが、

再建の度に高所へ遷され、現在では力箭山の中腹に鎮座している(神社HPより)

『幸神社と大銀杏』

『慈光寺』

街道は「古江」に入ってきました。

ここでも旧家が残っています。

また左側には大きな建物が・・・・・・ここは「上田宗箇流」といって茶道の家元です。芸州浅野家の家老であった上田家に伝わる武家茶道の流派です。

時刻は3時を過ぎました。今日は広島駅まで歩く予定でしたが、この暑さのため少々ばて気味です。

地図を見ると1km先に「西広島駅」があります。

今日はそこまでにします。

『別れの茶屋』

広島城下から約1里。見送りの人もここまで送ってきて別れを惜しんだという。

15時20分西広島駅到着。

今日のGPS

7/13 6:29博多駅発新幹線で一路広島へ。広島7:36着

それから前回ゴール地山陽本線「宮内串戸駅」へ。宮内串戸駅には8:30到着。

今日は、広島市内は非常に暑く、今日の出立は、麦藁帽、サングラス、首にはクールタイをつけています。

宮内串戸駅から30分ぐらい歩くと廿日市市街に入ってきます。

中世以来厳島神社の造営、修理と西中国山地産の木材の集積を基盤とした木材産業の町で廿日市本陣を中心に発展しました。

廿日市宿は、下関から20番目の宿場町です。本陣は寛文期に設けられ中世より鋳物師として活躍した山田家によって代々経営されていましたが、

慶応2年(1866)長州の役で焼失しました。町は最近住宅地として急速に発展しましたがその中でもまだ昔ながらの旧家が残っています。

町の商店街を覗くと面白いものがありました。

お盆の飾りでしょうか、私の住んでいる所にはない飾りです。

町の中央には「廿日市天満宮」があります。境内は山の上の方です。まだ歩き出したばかりなので117段の階段を昇っていきます。

廿日市天満宮は、1220年厳島神社の神主として鎌倉幕府に任命され桜尾城に入った藤原親実が1233年に守護神として

鎌倉の天神様を勧請したのが始まりです。頂上には篠尾城跡、淡島神社などがあります。

また、この境内からの眺めは素晴らしくパノラマで撮ってみました。

『廿日市の街道松』

西国街道には1里ごとに一里塚松があり道の両側に3間(6m)ごとに街道松が植えられていました。

佐方中橋から桂公園まで文化2年(1819)には68本の松並木があったと記録されていますが、現在廿日市市内ではわずかにこの1本だけとなりました。

海老(かいろう)大橋を渡ると広島市佐伯区五日市町に入ります。

先ほどの町が廿日市で今度は五日市、またこの先西条は昔四日市と呼ばれていました。二日市というのもあったような気がします。

広島は「市」がつく町が多いですね。

『五日市の街道松』

五日市でも街道松がありました。

『五つ神社』

祭神は言代主神、墨江三前大神、宇迦御魂神、火之迦具土神、菅原大神の五柱で「えびすさん」として親しまれています。

伝説では菅原道真が大宰府に流される途中現在の殿山に船を寄せてしばらく休息し、その時持っていた梅の実を自分で植え

その後成長して多くの実を結んだといわれています。

祭神が五つあることから社名となり五日市の出自となったといわれています。

『光禅寺誓いの松』

延宝年間(1673~1681)当寺を訪れた備後国殿河内村の住人の石井兄弟は厳島仁王門での仇討ちを光禅寺寺僧の大忍に伝えました。

大忍はそれを意気に感じ自ら手助けして見事に成功させました。当寺の出立の時兄弟は戦勝の誓いを込めて山門前に黒松を植えました。

それが樹齢350年のこの松で後に人たちは功績をたたえて石井兄弟誓いの松と呼びました。

また、この光禅寺の傍らには、原爆慰霊碑があります。

七尾中学校吉野教諭によるデザインは人間が合掌した手を表しています。

街道は五日市の町を抜け「井口」に入ってきました。

時間は10時過ぎ今日は太陽の照り返しで非常に暑いです。お茶やポカリスエット、それに冷凍のペットボトルを飲み干しコンビニを見つけると

飲料水を調達します。時にはこんなものも。

『餓鬼の首地蔵』

昔、このあたりは一面海だった。ある時船が暴風雨に遭い船頭が亡くなった。その家族が供養のために洞穴を掘りお地蔵さんを祀った。

その場所が餓鬼の首と言われていたので餓鬼の首地蔵と呼ばれ海の安全を願うお地蔵さんだった。

『塩釜神社』

塩釜神社は、塩椎神(しおのつちがみ)が祀られている。塩椎神について「古事記」では塩椎神、「日本書紀」では塩土老翁、塩筒老翁と記されている。

「塩」は「潮」のことで潮流を司る神、海路の神、航海の神といわれ海に関した神で海幸彦、山幸彦という兄弟の神の物語にも登場する神である。

瀬戸内海では主として製塩の神として信仰されていた。当神社での創建の時期は定かではないが寛文4年(1664)作成とみられる井口之図には塩釜明神として記載されている。

西国街道の時代、浜で製塩や漁業に従事する人たちが良い塩の出来上がり、航海の安全を、旅人も旅路の安全を祈願崇拝していた。

(ふるさと井口の歴史より)

『首なし地蔵』

現在の井口小学校正門近くにあります。案内板によると

その昔、正順寺の裏側を通っていた西国街道の峠からは真下に小己斐明神が見え安芸の小富士(似島)、宮の島(宮島)がくっきりと海に浮かぶ

素晴らしい風景が展望できた。

一里塚傍らの道端に小さな地蔵が安置されていた。伝承によると、ある時そこを通りかかった3人の武士の一人がその地蔵を見て「この地蔵の首を

斬ってみようか」と言ったところ連れの二人が「硬い首が斬れるわけない。地蔵を傷つけたら罰が当たるぞ」と押し止めたが聞こうともせず

首を切り落とした。と同時に斬った武士もバッタリ倒れた。よく見ると折れた刀の先が首先に突き刺さっていた。

それからは誰ともなく首なし地蔵といわれるようになった。

このあたりは海岸の埋め立てが進み昔の面影が残っていません。

『井口港跡』

旧街道は、JAの横から入っていきます。

JR新井口駅、広電商工センター前に出てきました。

街道は新井口駅からJRに沿って行くのですが、新井口駅前には大きなショッピングセンターができています。

ちょっと涼を求めて探索することにします。

アイスコーヒーなどで涼をとったあと新井口駅に戻り街道歩きのスタートです。

JR草津の踏切を渡ると「草津」に入ってきます。

『西氏公徳碑』

西氏は代々医者で三次藩の侍医でもあった。漢方医、蘭医としての名医であったばかりでなく慈善家でもあり、草津の牡蠣養殖や

牡蠣舟の育ての親とも言われている。また代々書き残された医学書や薬学書は二百余編、七百冊ともいわれ、これら西医学書を

永久に保存しその散逸を防ぎ広く後世医学研究者の資料に供する目的で昭和八年財団法人西医学研究所が設立され保管されている。

広電の踏切を渡ると左側に大きな旧家が見えてきます。

これが『小泉酒造』。あまり大きいのでパノラマで撮りました。

小泉酒造は天保年間から酒造を始めて、ここで造られた神酒は厳島神社に献上されています。

屋根の上には「煙り出し」があります。大屋根に軒が引っ付いており、また軒が長く低い造りになっています。

正面が入り口になっており正面の左右は格子の大きさが違う格子戸で造られています。

明治18年には明治天皇行幸の時の休憩所に利用されました。

何か記念にと「宮島街道」を買いました。

時間はもうすぐ2時。今日の予定は広島駅までですが、こう暑いと歩く速度が遅くなってしまいます。

熱中症予防のためにこまめに給水をとっていますが、飲むとすぐ汗になってしまいます。

街道を歩いていると「被爆建物」という看板を目にしました。ここは『鷺森神社』。被爆地から4.93kmの地点だそうです。

神社の由緒を見てみると

當社は天徳年間(957-960)に勧請されたと伝えられており、爾来一千年余の歴史を有する御社である。

往古、この一帯は海辺であり、西方から延びる半島(城山)と背面の力箭山(通称行者山)に抱かれた湾内の東端に在り、漁船の船着場として栄え、

海人(うみんど)達は日頃尊敬する市杵島姫命をお祀りする、鷺森神社を建て御祭神が女神なるがゆえに、弁天社と呼称し豊漁と海上の守護を祈願した。

近世、干拓が進むに伴ない内陸の神社となり漁業との関わりはなくなったが、現在は町内鎮守社の一つとして、草津東町を中心に広く篤く崇敬が寄せられている。

(境内由緒書き)

『海蔵寺』

『草津八幡宮』

古来、この草津、古江の地は深い入江であって天然の良港をなし、神武天皇、神功皇后の伝説を多く残している。社伝によれば、

推古天皇御宇(五九三-六二八)宮島の厳島神社とほぼ同じくして、この入江の奥に多紀理姫命を海路の守護神として祭ったのが当神社の創祀という。

八幡神の奉斎の時期については、諸説が社伝として残り定かではないが、鎌倉時代に武蔵国渋谷郷(現、東京都渋谷区)から当地に所領を得て来住した

社家始祖(右衛門大夫または右京大夫と伝える)が宇佐八幡宮より勧請し、古くより当地に祀られていた「多紀理の宮」と合祀して八幡宮を創建し、

後に力箭八幡宮と称したと言われる。また一説によると、宇佐八幡宮の社人、宇佐彦が土佐に赴き、七代目の渋谷右衛門大夫という者が当地に来り、

宇佐八幡宮より金交石の御分霊を戴き、これを宇佐来山麓に勧請したとも伝えられる。その後、大永四年(一五二四)するに修造。

なお、往古は当社の崇敬範囲は己斐より廿日市に至る沿岸部一帯に及んでいたという。昭和六年、近郷六箇村の氏子により境内地の造成と共に総ての社殿が再建造営された。

相殿神の宗像三女神の内、市寸島姫命と湍津姫命は明治二十五年厳島神社より御分霊を神馬にお乗せして正式に勧請され、

素盞嗚神、倉稲魂神、金刀比羅神は明治末期神社統廃合の折、合祀されたものである。あお、古くは社殿は海浜の近くにあったと伝えられるが、

再建の度に高所へ遷され、現在では力箭山の中腹に鎮座している(神社HPより)

『幸神社と大銀杏』

『慈光寺』

街道は「古江」に入ってきました。

ここでも旧家が残っています。

また左側には大きな建物が・・・・・・ここは「上田宗箇流」といって茶道の家元です。芸州浅野家の家老であった上田家に伝わる武家茶道の流派です。

時刻は3時を過ぎました。今日は広島駅まで歩く予定でしたが、この暑さのため少々ばて気味です。

地図を見ると1km先に「西広島駅」があります。

今日はそこまでにします。

『別れの茶屋』

広島城下から約1里。見送りの人もここまで送ってきて別れを惜しんだという。

15時20分西広島駅到着。

今日のGPS