テレビとかに結構出ていて名前が売れている池内敏郎さん。

このブログでも著書の何冊かをレヴューしているのですが、今回の本は題名も「その診断を疑え」と挑戦的ですが、読みやすくて内容も具体的かつ実践的で、一押しかな。

世の中には、なかなか自分の思い通りの診療が受けられずに病院を渡り歩く「医療難民」とか「なんちゃって専門医」に取り込まれてしまってますます病状が悪化する患者とかが何と多いことか。

なぜこんなことになるのかについての池内さんの回答は、大きく分けて医療を行う側の問題、患者さんの問題、人間の体と心の複雑さという3つあるというのですが、最大の要因は医師側の問題で、症状やデータだけを診て、患者さんの心に寄り添おうとしないことと言う。的確な診断をするためには、患者さん一人一人と向き合い、体だけでなく表情などもチェックしつつ、しっかり話を聞き、適切な質問を投げかけていく必要がある。そしてそれを相手に伝わる形で、患者さん個人の問題に落とし込んで説得できなければ治療の効果はなかなか現れないと。池谷さん、実際の自分の診療では患者さんの訴えをとことん聞いて、相手が納得してくれるまで説明していると書いています。

素晴らしい。自分の経験でも私の言うことや体よりもとりあえず検査をして、その検査結果のパソコン画面を見つつこちらがあまり口を挟ませないようにして診察を終えるというパターンが多かったみたいです。でも忙しい外来で数をこなそうとすると必然的にそうなるしかないのかなとも思って諦めているのが現状。ちっともよくならなかったり、説明に納得できないと不安と不満を抱えつつドクターショッピングになるのも仕方ないのか…

ちなみに池谷さん、自分のクリニックでは完全予約制で1日100人診ているとか。まあ、再診とかはあまり時間はかからないでしょうけど、この方針では初診はどれだけ時間がかかるやらです。完全予約制なので初診はせいぜい1日5人くらいでないととても100人は診れないのでは。

それはそれとして、この本では池谷さんが実際に診察の場で遭遇するよくある症状別に解説をしています。医療難民と化したいろいろな症状を抱えている人たちですが、深刻な病気を患っているのは、そのうちの1~2割で、ほとんどの人がちょっとした対処で治っていくというのが診察した結果の池谷さんの実感と言われるとなるほどと思ってしまいます。

簡単に紹介してみると、足が冷たいという訴えはよくあるそうですが、ほとんどがウソ冷えで本当に足が冷たいわけでなく脳が冷たいと感じているだけ。そういう場合はウソ冷えが起こるシステムを理解したら、異常感覚だから本当に冷えていないと言い聞かせて無視して生きていくこととか。

心臓が痛いという訴えも多いのですが、問診で症状を具体的かつ詳細に聞けば、ほとんどは他の何かが原因の「狭心症もどき」とか。多いのは胃食道逆流症で、肋間神経痛とか帯状疱疹の場合も。胸の痛みを訴えてくる患者で一番多いのは肩こりだと言われるとなんじゃそれ~ですけど。

胃の調子が悪いと言う人の大半は内視鏡検査をしても異常が見られず、神経性胃炎とか言われていた「機能性ディスペプシア」で、大きな原因はストレス。ストレスが原因なだけに薬だけで治すのは難しい。ストレス対策と食事療法が大切です。

実は腰が痛いというのも「ストレス性腰痛」が多いそうで、腰痛で医療機関を受診した人のうち、椎間板ヘルニアとか尿路結石とか原因を特定できるのは15%だけ。いろいろ検査を受けて治療を受けてもよくならない場合は心因性腰痛の可能性もあり。ストレス解消のためにもストレッチとかウォーキングが有効だとか。

ちなみに私は高脂血症なんですが、薬を飲むのが嫌でいろいろ理屈をつけてほかっているのですが、放置せずに正しく病識を持って医師の指導の下きちんと薬を服用にすべきと言われると耳が痛いのですが、こういう話はとりあえずスルー。

患者側だけの問題でなく、知識も経験も不十分な専門医が患者を囲い込んでしまい、治療しているのにどんどん悪化してしまう例もあるそうです。血圧を下げる必要もないのに強い降圧剤を長年服用させて脳の循環が悪くなり「作られた認知症」となる場合もあるとか。膝が痛いと言うと変形性膝関節症と言うことで運動療法とかその指導を行っていれば、症状を軽減して注射を打つ必要もなくなるのに、そういうことは全くせずに漫然とヒアルロン酸の注射を打ち続ければ体にいいわけがない。

自分で気になる症状があれば気合を入れて熟読できます。もっとも都合のいい部分だけを読みがちですけど。

信頼できるかかりつけ医の見つけ方も書いてありますが、現実にはそれが難しい。基本は問診で患者の訴えをとことん聞いてくれる医師なんて、私は残念ながら遭遇したことがないのですけど。専用のノートを作って聞きたいことをメモしておき、診察の結果も記録しておくことと言うのはすぐにでもできそうですが、分からなかったから、このノートに書いてくださいと言うと嫌われそうです。

最後に以前から池谷さんが推奨のゾンビ体操のやり方の解説。と言っても難しいものではなくて私も毎日やっています。ちなみに1分間の手をぶらぶらさせてのその場ジョギングと30秒のインターバルでジョギングを3回で1セットですが、私の活動量計で測るとジョギング400歩ぐらいです。他にもいろいろな体操を紹介していますので、自分に相性がよさそうなものから始めてください。

医療機関に渡り歩く基礎疾患がある人は一度読んでみることです。

このブログでも著書の何冊かをレヴューしているのですが、今回の本は題名も「その診断を疑え」と挑戦的ですが、読みやすくて内容も具体的かつ実践的で、一押しかな。

世の中には、なかなか自分の思い通りの診療が受けられずに病院を渡り歩く「医療難民」とか「なんちゃって専門医」に取り込まれてしまってますます病状が悪化する患者とかが何と多いことか。

なぜこんなことになるのかについての池内さんの回答は、大きく分けて医療を行う側の問題、患者さんの問題、人間の体と心の複雑さという3つあるというのですが、最大の要因は医師側の問題で、症状やデータだけを診て、患者さんの心に寄り添おうとしないことと言う。的確な診断をするためには、患者さん一人一人と向き合い、体だけでなく表情などもチェックしつつ、しっかり話を聞き、適切な質問を投げかけていく必要がある。そしてそれを相手に伝わる形で、患者さん個人の問題に落とし込んで説得できなければ治療の効果はなかなか現れないと。池谷さん、実際の自分の診療では患者さんの訴えをとことん聞いて、相手が納得してくれるまで説明していると書いています。

素晴らしい。自分の経験でも私の言うことや体よりもとりあえず検査をして、その検査結果のパソコン画面を見つつこちらがあまり口を挟ませないようにして診察を終えるというパターンが多かったみたいです。でも忙しい外来で数をこなそうとすると必然的にそうなるしかないのかなとも思って諦めているのが現状。ちっともよくならなかったり、説明に納得できないと不安と不満を抱えつつドクターショッピングになるのも仕方ないのか…

ちなみに池谷さん、自分のクリニックでは完全予約制で1日100人診ているとか。まあ、再診とかはあまり時間はかからないでしょうけど、この方針では初診はどれだけ時間がかかるやらです。完全予約制なので初診はせいぜい1日5人くらいでないととても100人は診れないのでは。

それはそれとして、この本では池谷さんが実際に診察の場で遭遇するよくある症状別に解説をしています。医療難民と化したいろいろな症状を抱えている人たちですが、深刻な病気を患っているのは、そのうちの1~2割で、ほとんどの人がちょっとした対処で治っていくというのが診察した結果の池谷さんの実感と言われるとなるほどと思ってしまいます。

簡単に紹介してみると、足が冷たいという訴えはよくあるそうですが、ほとんどがウソ冷えで本当に足が冷たいわけでなく脳が冷たいと感じているだけ。そういう場合はウソ冷えが起こるシステムを理解したら、異常感覚だから本当に冷えていないと言い聞かせて無視して生きていくこととか。

心臓が痛いという訴えも多いのですが、問診で症状を具体的かつ詳細に聞けば、ほとんどは他の何かが原因の「狭心症もどき」とか。多いのは胃食道逆流症で、肋間神経痛とか帯状疱疹の場合も。胸の痛みを訴えてくる患者で一番多いのは肩こりだと言われるとなんじゃそれ~ですけど。

胃の調子が悪いと言う人の大半は内視鏡検査をしても異常が見られず、神経性胃炎とか言われていた「機能性ディスペプシア」で、大きな原因はストレス。ストレスが原因なだけに薬だけで治すのは難しい。ストレス対策と食事療法が大切です。

実は腰が痛いというのも「ストレス性腰痛」が多いそうで、腰痛で医療機関を受診した人のうち、椎間板ヘルニアとか尿路結石とか原因を特定できるのは15%だけ。いろいろ検査を受けて治療を受けてもよくならない場合は心因性腰痛の可能性もあり。ストレス解消のためにもストレッチとかウォーキングが有効だとか。

ちなみに私は高脂血症なんですが、薬を飲むのが嫌でいろいろ理屈をつけてほかっているのですが、放置せずに正しく病識を持って医師の指導の下きちんと薬を服用にすべきと言われると耳が痛いのですが、こういう話はとりあえずスルー。

患者側だけの問題でなく、知識も経験も不十分な専門医が患者を囲い込んでしまい、治療しているのにどんどん悪化してしまう例もあるそうです。血圧を下げる必要もないのに強い降圧剤を長年服用させて脳の循環が悪くなり「作られた認知症」となる場合もあるとか。膝が痛いと言うと変形性膝関節症と言うことで運動療法とかその指導を行っていれば、症状を軽減して注射を打つ必要もなくなるのに、そういうことは全くせずに漫然とヒアルロン酸の注射を打ち続ければ体にいいわけがない。

自分で気になる症状があれば気合を入れて熟読できます。もっとも都合のいい部分だけを読みがちですけど。

信頼できるかかりつけ医の見つけ方も書いてありますが、現実にはそれが難しい。基本は問診で患者の訴えをとことん聞いてくれる医師なんて、私は残念ながら遭遇したことがないのですけど。専用のノートを作って聞きたいことをメモしておき、診察の結果も記録しておくことと言うのはすぐにでもできそうですが、分からなかったから、このノートに書いてくださいと言うと嫌われそうです。

最後に以前から池谷さんが推奨のゾンビ体操のやり方の解説。と言っても難しいものではなくて私も毎日やっています。ちなみに1分間の手をぶらぶらさせてのその場ジョギングと30秒のインターバルでジョギングを3回で1セットですが、私の活動量計で測るとジョギング400歩ぐらいです。他にもいろいろな体操を紹介していますので、自分に相性がよさそうなものから始めてください。

医療機関に渡り歩く基礎疾患がある人は一度読んでみることです。

行きます。

行きます。

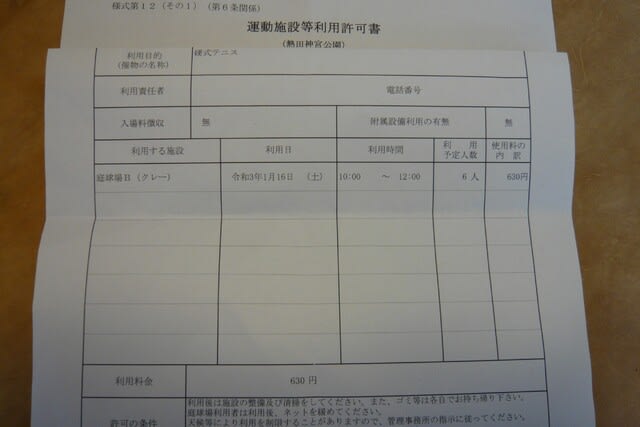

して利用料だけは支払いました。

して利用料だけは支払いました。

。最高気温の予想は7度。でも風はなさそうです。

。最高気温の予想は7度。でも風はなさそうです。 で鶴舞公園へ。でもちょうどバスが出た後で5~6分ほど待って9時2分のバスでした。

で鶴舞公園へ。でもちょうどバスが出た後で5~6分ほど待って9時2分のバスでした。

です。

です。