健康診断をやると40歳を過ぎたあたりから生活習慣病関連の検査項目の異常を指摘されるようになって早二十数年。

コレステロールは高くて、γGTPは常に3桁。それでも高値安定でそれなりに落ち着いているので「要医療」の判定を無視してそのままに。たまに健康管理センターから呼び出されてお説教を食らうことはあって、一応は気にして、できるだけ野菜は食べるようにしているし、休肝日も週二日は入れている。運動も酒を飲みつつですが週1回のテニスをしている。特に自覚症状もないので、まあ、いいかという感じで日々を過ごしている。

循環器の権威と思われる血圧命の施設の熊さんの教えによると血圧は毎朝起きたら排便後の食事前に測ってくださいとのこと。生活習慣病はつまるところ血管の老化と言うか炎症に結びつくので血圧をきちんと管理できればいいのかとも思うのですが、あまり努力の必要がない教えはきちんと守って几帳面に毎日測る性格なのです。測っていると血圧は日によってかなり変動する。冬と比べると夏は落ち着いているのですが、前日の行動を振り返っても原因は定かでないのですが、妙に高く出る時もある。

この日も少し高め。テレビコマーシャルでは130を超えたらとか言っているのですが、健康食品を売りたいだけの宣伝文句と思いつつ気にしてしまいます。

こういう時はもう1回やると下がるのではないかといい数字が出るまで2回3回4回と測ってみる。

この日はこれが4回目の数字。

下はなかなか下がらないのですが、上は順調に下がっていたし、これくらいならまあいいか。

酒を飲みながらのテニスでは運動としても中途半端でむしろ体に悪いという声も多く、最近はテレビで見た「ゾンビ運動」をやっています。

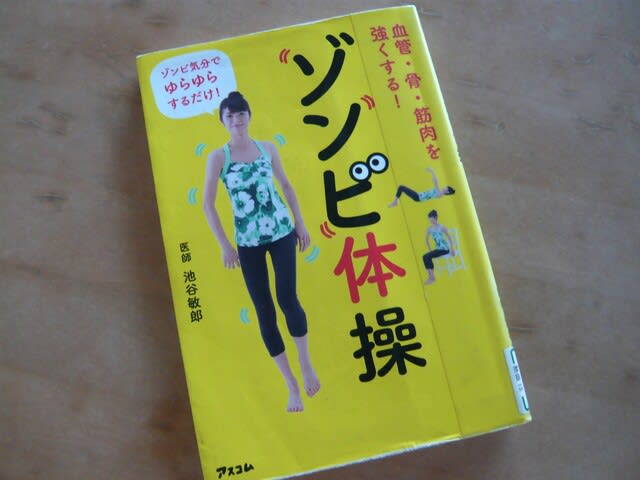

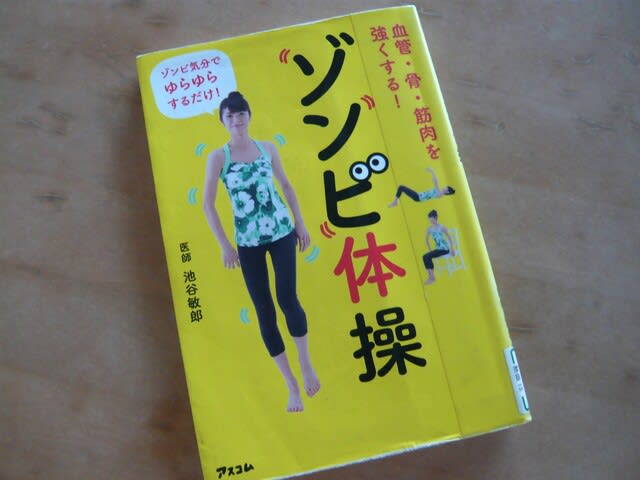

これはこのブログでも何冊かレヴューしたことのある池谷敏郎先生の提唱するもので、今回図書館でそのものずばりの題名の本を見つけたので借りてきました。

要はつま先立ちしてのその場ジョギングをして同時に腕と肩をぶらぶらさせるというもの。上半身も一緒にぶらぶらさせると言うのが肝ですが、そのぶらぶらする姿がゾンビみたいなので「ゾンビ体操」

本では1日に4回やればいいみたいですが、1セット4分でウオーキング10分に相当する運動になるとか。

5年ほど前にテレビの健康番組で見て以来、これなら朝起きて部屋の中でもできるとやりだしたのですが、そうなると私は結構凝り性なので、朝起きてからテレビを見ながらですが今では10時ごろまでに15セットはやっています。と言うことはウオーキングを150分やっていることに。ちょっとやりすぎかも。

ちなみに1セットを活動量計で測ってみるとジョギング400歩相当。

運動としては十分でしょうが、残念ながらこれといった効果は実感できていない。いまだコレステロールは高く、血圧もそれなりに安定しているのですが、たまに上が140を超えたり下が85を超えたりする時もあって、やっぱり医者に掛かって薬も飲まないといけないのか…

ところで池谷先生のこの本は150ページにも満たないもので、ゾンビ体操の手引書としてはいいけど、読む本の内容はとしては「その診断を疑え」の方をお勧めします。とにかくこの本ではゾンビ運動さえやれば動脈硬化を抑制し生活習慣病を予防・改善し、膝、腰の痛みや肩こりにも効果がある。自律神経を整え、脳を活性化し、免疫細胞を活性化し、免疫細胞やリンパ球を増やすといいことづくめ。因果関係をきちんと説明しているわけでもなく、何にでも効果があると言うのは、すこし怪しげな健康食品や新興宗教の趣があって宣伝臭が過ぎるかも。

コレステロールは高くて、γGTPは常に3桁。それでも高値安定でそれなりに落ち着いているので「要医療」の判定を無視してそのままに。たまに健康管理センターから呼び出されてお説教を食らうことはあって、一応は気にして、できるだけ野菜は食べるようにしているし、休肝日も週二日は入れている。運動も酒を飲みつつですが週1回のテニスをしている。特に自覚症状もないので、まあ、いいかという感じで日々を過ごしている。

循環器の権威と思われる血圧命の施設の熊さんの教えによると血圧は毎朝起きたら排便後の食事前に測ってくださいとのこと。生活習慣病はつまるところ血管の老化と言うか炎症に結びつくので血圧をきちんと管理できればいいのかとも思うのですが、あまり努力の必要がない教えはきちんと守って几帳面に毎日測る性格なのです。測っていると血圧は日によってかなり変動する。冬と比べると夏は落ち着いているのですが、前日の行動を振り返っても原因は定かでないのですが、妙に高く出る時もある。

この日も少し高め。テレビコマーシャルでは130を超えたらとか言っているのですが、健康食品を売りたいだけの宣伝文句と思いつつ気にしてしまいます。

こういう時はもう1回やると下がるのではないかといい数字が出るまで2回3回4回と測ってみる。

この日はこれが4回目の数字。

下はなかなか下がらないのですが、上は順調に下がっていたし、これくらいならまあいいか。

酒を飲みながらのテニスでは運動としても中途半端でむしろ体に悪いという声も多く、最近はテレビで見た「ゾンビ運動」をやっています。

これはこのブログでも何冊かレヴューしたことのある池谷敏郎先生の提唱するもので、今回図書館でそのものずばりの題名の本を見つけたので借りてきました。

要はつま先立ちしてのその場ジョギングをして同時に腕と肩をぶらぶらさせるというもの。上半身も一緒にぶらぶらさせると言うのが肝ですが、そのぶらぶらする姿がゾンビみたいなので「ゾンビ体操」

本では1日に4回やればいいみたいですが、1セット4分でウオーキング10分に相当する運動になるとか。

5年ほど前にテレビの健康番組で見て以来、これなら朝起きて部屋の中でもできるとやりだしたのですが、そうなると私は結構凝り性なので、朝起きてからテレビを見ながらですが今では10時ごろまでに15セットはやっています。と言うことはウオーキングを150分やっていることに。ちょっとやりすぎかも。

ちなみに1セットを活動量計で測ってみるとジョギング400歩相当。

運動としては十分でしょうが、残念ながらこれといった効果は実感できていない。いまだコレステロールは高く、血圧もそれなりに安定しているのですが、たまに上が140を超えたり下が85を超えたりする時もあって、やっぱり医者に掛かって薬も飲まないといけないのか…

ところで池谷先生のこの本は150ページにも満たないもので、ゾンビ体操の手引書としてはいいけど、読む本の内容はとしては「その診断を疑え」の方をお勧めします。とにかくこの本ではゾンビ運動さえやれば動脈硬化を抑制し生活習慣病を予防・改善し、膝、腰の痛みや肩こりにも効果がある。自律神経を整え、脳を活性化し、免疫細胞を活性化し、免疫細胞やリンパ球を増やすといいことづくめ。因果関係をきちんと説明しているわけでもなく、何にでも効果があると言うのは、すこし怪しげな健康食品や新興宗教の趣があって宣伝臭が過ぎるかも。

の再現。

の再現。

出ます。

出ます。

だった。

だった。 をやりだします。

をやりだします。

して試合に。

して試合に。

をして早速乱打に入れてもらいますが、果たしてぽつぽつと落ちてきました。それでもほどなくして雲が通り過ぎるとやんできました。

をして早速乱打に入れてもらいますが、果たしてぽつぽつと落ちてきました。それでもほどなくして雲が通り過ぎるとやんできました。