「右回り」という過去記事のコメント欄の中で、

ナナさんから頂いたコメントへの返答を長々と!

記してしまっていたのですが、

その中に「砂(すな)」というキーワードを

使っていた部分がありまして......

「—————砂などを土地と区切った箱や場所に置いてみて、

ソコに撒くなんて形でも良いですし、

その人の状況や環境によって最善な形を模索するのが

良いかと思います—————————」

的な。

で、今回は、この時の返答の流れで、

その「砂」に関してのエトセトラを少しだけ

記しておこうかと思いたちました。

今年最後の記事になるかと思いますが、何卒なのです。

ええ。ええ。(^^)

日本の神道(しんとう)系の用語に

「産土(うぶすな)」

という言葉があります。

自分の生まれた地を指す言葉であり、他にも、

その地を守護し、

その神域で生まれる全ての人に関わり、

縁深くもある神様を

「産土神(うぶすながみ、うぶすなのかみ)」

と言ったりもします。

この神様は、

言わば自分の親のような神様ともなりますし、

住んでいる土地の守護神様でもありますので、

初詣(はつもうで)などでは

最初にこの神様の神社に伺ったりもします。

よく氏神(うじがみ)と混同されることがありますが、

違いを簡潔に言えば

氏神とは血縁の神様であり、

産土神とは地縁の神様ということになります。

そして、この産土(うぶすな)という字は、

よくよくみると「土」を「スナ」と読ませているわけで。

おそらくは、元々は

「産砂(うぶすな)」

と書かれていたのではないかと思われます。

上記したような土地の責任者的な神様である故に、

時代と共に「土」という字に

変え充てられてきたのではないかと。

興味深いのは、何故?

人の生誕に関わる言葉に「砂」という字を使っていたのか?

という部分であったりもするわけです。

すると、

ここで浮かび上がって来るのは日本古来の

「産小屋(うぶごや)」

というものであり。

昔々のこの国では、海辺や、村と村との境目や、

神社の境内などに建てられていたお産のための小屋がありました。

時に女性の月経小屋になったり、

様々な忌(いみ)部屋として使われていたりもしたようです。

福井県の若狭地方などでは昭和の中程まで

この小屋が海辺などに沢山残っていたとの記録もあります。

山間部や平野にある産小屋(うぶごや)の多くには、

海辺の産小屋と同様に砂が撒き敷いてあることが

多かったとの記録もあります。

この辺の事実から想像できるのは、産小屋は、

おそらくは海の民達の風習が先にあったであろうということと、

今でもペットのトイレなどに砂が使われたりしているように、

砂は様々な汚物や、

人から流れ出る血の吸収素材としても

その有益性を見出されていたのだとも思います。

砂は場を清浄に保つための道具。

人々は砂をそんなふうに捉えていたのかもしれません。

人の生誕に関わる場所にはいつも砂があったということから

「産砂(うぶすな)」

という言葉が生まれていったことも

容易に想像ができるのです。

そして、

清浄さを必要とする神々との交信場所には、

そんな砂の清浄化作用の力を利用してきたりもしたわけです。

それこそが原初の「砂場」というものであり、

中でも、神事に特化した砂場は

「砂の庭......砂庭......さにわ」

と呼ばれるようになっていったのだとも思われます。

「さにわ」とは神事に使われる「砂の庭」。

そこから、

神事にまつわる諸々を取り仕切る者や、

降ろされる神々の言葉や存在の真偽を察る(はかる)人のことを

「審神者(さにわ)」

と呼ぶ様になっていたのではないかとも思います。

審神者とは砂庭であるわけです。

面白いもので、

そんな砂の場においては余計な雑草などはほぼ育ちません。

草木がないので虫も寄りませんし、

そのことは砂漠などをイメージしてみると

とてもよくわかると思います。

公園や学校にある砂場などでも、

あたり一面が雑草に覆われる中で、

砂場だけ草が生えていないような光景を

目にしたことがあるような方も多いかと思います。

土地のアル部分に草木などを生い茂らせないようにしたり、

集まる虫などを無くすためには砂を分厚く撒けばいいわけです。

砂は粒子が細かく隙間がありすぎるため、

水を保持できないわけです。

故に、余計な生命も保持できないわけです。

そこに砂の清廉さがあるわけです。

そこに砂の個性と活用の術もあるわけです。

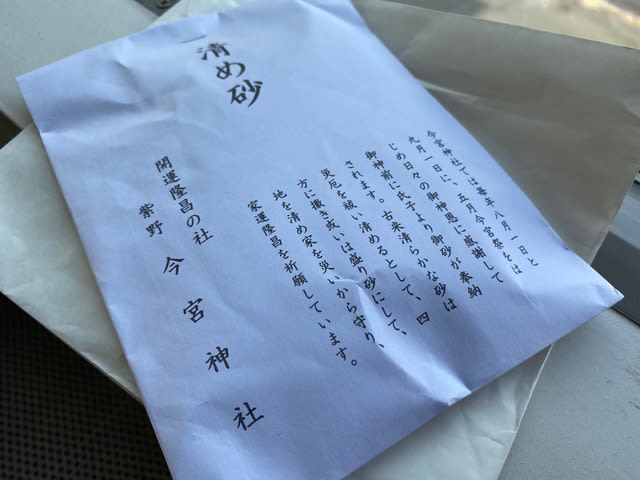

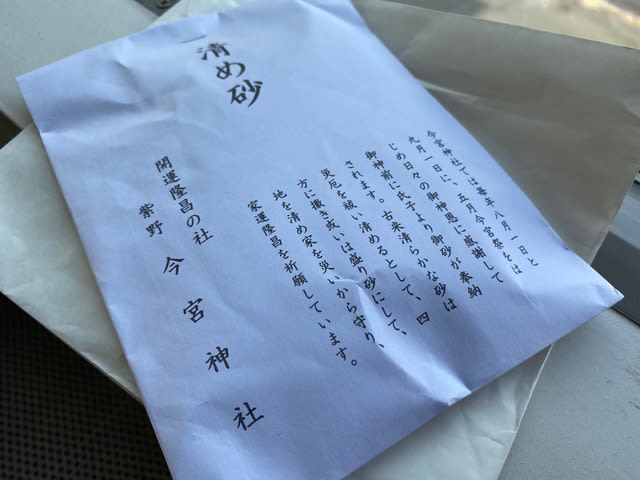

よく神社などで砂を配っているのは、

そういう意味もあるわけです。

さらには、

参道に敷き詰められる白い玉砂利などのルーツにも、

この砂があるわけです。

参道に雑草を生えさせない。

参道を常に清廉に保ちたい。

玉砂利にも意味も元もあって、

その元は砂であったりもするわけです。

風水大好き♡

なんていう方々が「お水取り☆」と共に

「お砂取り☆」

なんてことをやってしまっているのことにも、

そんな意味も含まれていると思われます。

ま、そんな方々を見ていると、

こんな根源的な部分を知らないままやっているような人が

とても多い様にも思えまちゅが......

他にも......

と、色々と書き足したいことなどもありますが、

今回はこの辺で。一旦。

ええ。ええ。

なにかと年末ですし。

長いブログなど迷惑千万。

皆さん年末の大掃除などで忙しいでしょうし。

砂を使っての掃除なども!?

できたりなんかもするでしょうし。

良き年を過ごすための策を色々とを練ってみる

なんていうのも面白いのではないかと。

ええ。ええ。

何卒、

良き年末年始をお過ごしくださいませ♪(^^)

こちらは福岡県、糟屋郡、久山町にある

「審神者神社(さにわじんじゃ)」さん。

「台風14号」という記事に記した通り、今年、

台風直撃で行こうとして行けなかった神社さんの一つ。

来年どこかで伺おうかと思っております。

写真は一緒に行く予定だった「SKさん」から頂いたもの。

許諾をいただき使わせていただきました。

ありがとうございます。(^^)

WIKIなどによると「さにわ」は、

元は「清庭」(さやにわ)の意味で、

神を祭り神託を受けるために忌み清めた庭(場所)のことを

指したとする説が有力と書かれていますが.......

僕さん的には今回記したように理解しておりまする。

いちおーですが。

ええ。ええ。

ナナさんから頂いたコメントへの返答を長々と!

記してしまっていたのですが、

その中に「砂(すな)」というキーワードを

使っていた部分がありまして......

「—————砂などを土地と区切った箱や場所に置いてみて、

ソコに撒くなんて形でも良いですし、

その人の状況や環境によって最善な形を模索するのが

良いかと思います—————————」

的な。

で、今回は、この時の返答の流れで、

その「砂」に関してのエトセトラを少しだけ

記しておこうかと思いたちました。

今年最後の記事になるかと思いますが、何卒なのです。

ええ。ええ。(^^)

日本の神道(しんとう)系の用語に

「産土(うぶすな)」

という言葉があります。

自分の生まれた地を指す言葉であり、他にも、

その地を守護し、

その神域で生まれる全ての人に関わり、

縁深くもある神様を

「産土神(うぶすながみ、うぶすなのかみ)」

と言ったりもします。

この神様は、

言わば自分の親のような神様ともなりますし、

住んでいる土地の守護神様でもありますので、

初詣(はつもうで)などでは

最初にこの神様の神社に伺ったりもします。

よく氏神(うじがみ)と混同されることがありますが、

違いを簡潔に言えば

氏神とは血縁の神様であり、

産土神とは地縁の神様ということになります。

そして、この産土(うぶすな)という字は、

よくよくみると「土」を「スナ」と読ませているわけで。

おそらくは、元々は

「産砂(うぶすな)」

と書かれていたのではないかと思われます。

上記したような土地の責任者的な神様である故に、

時代と共に「土」という字に

変え充てられてきたのではないかと。

興味深いのは、何故?

人の生誕に関わる言葉に「砂」という字を使っていたのか?

という部分であったりもするわけです。

すると、

ここで浮かび上がって来るのは日本古来の

「産小屋(うぶごや)」

というものであり。

昔々のこの国では、海辺や、村と村との境目や、

神社の境内などに建てられていたお産のための小屋がありました。

時に女性の月経小屋になったり、

様々な忌(いみ)部屋として使われていたりもしたようです。

福井県の若狭地方などでは昭和の中程まで

この小屋が海辺などに沢山残っていたとの記録もあります。

山間部や平野にある産小屋(うぶごや)の多くには、

海辺の産小屋と同様に砂が撒き敷いてあることが

多かったとの記録もあります。

この辺の事実から想像できるのは、産小屋は、

おそらくは海の民達の風習が先にあったであろうということと、

今でもペットのトイレなどに砂が使われたりしているように、

砂は様々な汚物や、

人から流れ出る血の吸収素材としても

その有益性を見出されていたのだとも思います。

砂は場を清浄に保つための道具。

人々は砂をそんなふうに捉えていたのかもしれません。

人の生誕に関わる場所にはいつも砂があったということから

「産砂(うぶすな)」

という言葉が生まれていったことも

容易に想像ができるのです。

そして、

清浄さを必要とする神々との交信場所には、

そんな砂の清浄化作用の力を利用してきたりもしたわけです。

それこそが原初の「砂場」というものであり、

中でも、神事に特化した砂場は

「砂の庭......砂庭......さにわ」

と呼ばれるようになっていったのだとも思われます。

「さにわ」とは神事に使われる「砂の庭」。

そこから、

神事にまつわる諸々を取り仕切る者や、

降ろされる神々の言葉や存在の真偽を察る(はかる)人のことを

「審神者(さにわ)」

と呼ぶ様になっていたのではないかとも思います。

審神者とは砂庭であるわけです。

面白いもので、

そんな砂の場においては余計な雑草などはほぼ育ちません。

草木がないので虫も寄りませんし、

そのことは砂漠などをイメージしてみると

とてもよくわかると思います。

公園や学校にある砂場などでも、

あたり一面が雑草に覆われる中で、

砂場だけ草が生えていないような光景を

目にしたことがあるような方も多いかと思います。

土地のアル部分に草木などを生い茂らせないようにしたり、

集まる虫などを無くすためには砂を分厚く撒けばいいわけです。

砂は粒子が細かく隙間がありすぎるため、

水を保持できないわけです。

故に、余計な生命も保持できないわけです。

そこに砂の清廉さがあるわけです。

そこに砂の個性と活用の術もあるわけです。

よく神社などで砂を配っているのは、

そういう意味もあるわけです。

さらには、

参道に敷き詰められる白い玉砂利などのルーツにも、

この砂があるわけです。

参道に雑草を生えさせない。

参道を常に清廉に保ちたい。

玉砂利にも意味も元もあって、

その元は砂であったりもするわけです。

風水大好き♡

なんていう方々が「お水取り☆」と共に

「お砂取り☆」

なんてことをやってしまっているのことにも、

そんな意味も含まれていると思われます。

ま、そんな方々を見ていると、

こんな根源的な部分を知らないままやっているような人が

とても多い様にも思えまちゅが......

他にも......

と、色々と書き足したいことなどもありますが、

今回はこの辺で。一旦。

ええ。ええ。

なにかと年末ですし。

長いブログなど迷惑千万。

皆さん年末の大掃除などで忙しいでしょうし。

砂を使っての掃除なども!?

できたりなんかもするでしょうし。

良き年を過ごすための策を色々とを練ってみる

なんていうのも面白いのではないかと。

ええ。ええ。

何卒、

良き年末年始をお過ごしくださいませ♪(^^)

こちらは福岡県、糟屋郡、久山町にある

「審神者神社(さにわじんじゃ)」さん。

「台風14号」という記事に記した通り、今年、

台風直撃で行こうとして行けなかった神社さんの一つ。

来年どこかで伺おうかと思っております。

写真は一緒に行く予定だった「SKさん」から頂いたもの。

許諾をいただき使わせていただきました。

ありがとうございます。(^^)

WIKIなどによると「さにわ」は、

元は「清庭」(さやにわ)の意味で、

神を祭り神託を受けるために忌み清めた庭(場所)のことを

指したとする説が有力と書かれていますが.......

僕さん的には今回記したように理解しておりまする。

いちおーですが。

ええ。ええ。