MALTリンパ腫は低悪性度の中でも低悪性度のリンパ腫です。正常なリンパ球より増殖が遅い、固形腫瘍並みの増殖力です(早いか遅いかは考え方次第)。

かなりゆっくりで、複数の病変に広がることが少ないため、Stage IやStage IIが多いです。しかし、時々進行期で見つかる患者さんもいます。

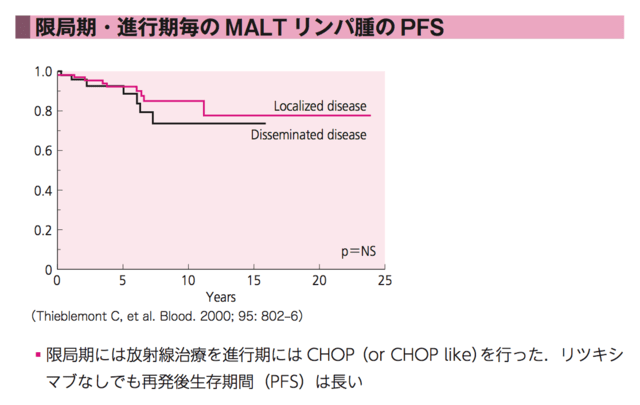

進行期でも15年生存率は80%くらいで限局期とあまり差はないと言われています。完治と言いにくいのだけが問題ですが、一回治療が効けば長期生存が期待できます。

有名なものは胃のMALTリンパ腫(WHO 2016改訂ではヘリコバクターピロリ関連リンパ増殖性疾患のような位置付けになっています)ですが、これ以外にも腸(腸粘膜下)、気管(気管粘膜下)など菌などにさらされている場所やシェーグレン症候群・慢性甲状腺炎などの慢性炎症にさらされる場所(甲状腺、唾液腺、涙腺など)は発生することがあります。

それでは、まず胃のMALTリンパ腫を説明したいと思います

Rさんは先日胃カメラを受けられて、その際に異常を指摘されて当院の消化器内科に紹介になりました。消化器内科の先生がそれを生検したところ、MALTリンパ腫という病気であることがわかり、当科に紹介となりました(ちなみに話していてわかりましたが、血液内科と消化器内科で治療とその後の経過観察の仕方が少し違うかもしれません)。

MALTリンパ腫は悪性リンパ腫の中では非ホジキンリンパ腫と言われるグループにあたります。この中には低悪性度から中等度、高悪性度と進行速度によって別れていきますが、MALTリンパ腫は低悪性度になります。

その中でも低悪性度の中で最も低悪性度のリンパ腫がこれ(MALTリンパ腫)になります。

MALTリンパ腫は細菌や自己免疫疾患などの慢性的な刺激によって発生する悪性リンパ腫で、粘膜の下にある最近から身を守るためのリンパ組織(粘膜関連リンパ組織:MALT)から発生する腫瘍です。

基本的にはゆっくり進行し、手術などで摘出していた場合で他に病変部がなければ経過観察となります。また、病変部が限定されたものであった場合は「放射線治療」を行うことが一般的です。

ただ、胃のMALTリンパ腫はピロリ菌との関連が言われています。そのため、他の場所に病変がなく、ピロリ菌が胃の中にいる場合は除菌が最初の治療になります。ただし、ピロリ菌がいてもMALTリンパ腫にt(11;18)という染色体異常があった場合は、除菌療法は効きません(染色体転座が原因で、ピロリ菌による胃MALTリンパ腫ではないから。除菌療法の治療効果は5%未満とされている)ので放射線治療が適応になります。

Rさん:私はピロリ菌が関連したものでしたか?他の部位にあるかどうかというのはどのような検査を行うのですか?

まず、Rさんの胃の生検検体からピロリ菌が確認されていますので、ピロリ菌関連と考えています。他の部位にあるかどうかは造影CT(頚部〜骨盤)と骨髄の検査を行います。

(濾胞性リンパ腫まで・・・MALTリンパ腫以外のリンパ腫では概ねPET-CTが良いとされていますが、MALTリンパ腫は増殖が遅すぎるため、造影CTで検査を行うことが推奨されています)

それらの検査と並行して、先ほど言いました「染色体異常の確認」などを追加で行いたいと思います。

Rさん:検査ばかりで大丈夫でしょうか?

基本的にMALTリンパ腫はかなり増殖が遅いので、心配はいりません。このあと治療のところで説明をしますが、ピロリ菌が陽性であった場合は除菌を行います。その間、かなりゆっくり治療効果を待ちます。待つことができるほど、ゆっくりしか増えてきません。

このまま治療の説明を行います。

今のところ他の部位にはいない可能性が高いので、ピロリ菌を除菌する治療法の説明をします。

まず、I期などのリンパ腫であった場合はピロリ菌の除菌を行います。除菌から3ヶ月後に内視鏡検査と生検を行なって、ピロリ菌がいるかどうか、悪性リンパ腫がどうなっているかを確認します。

ピロリ菌もMALTリンパ腫もいなくなっていたら、その時点から経過観察です。

ピロリ菌が消えているが、MALTリンパ腫がいる場合。特に増大傾向でなければ、もう3ヶ月経過を見ます。3ヶ月後に再度評価をしますが、改善傾向がなければ放射線治療を行います。

ピロリ菌が消えていなくて、リンパ腫も残っていた場合は、症状がなく、大きくなっていなければもう一度違う抗菌薬を使用して除菌します。再評価は同じように3ヶ月後です。

症状がある場合などは放射線治療を行います。

Rさん:わかりました。では、一通りの検査を行って、他に病変部がなく、染色体検査で異常がなければ除菌を行うということですね。

基本的にはその通りです。評価については消化器内科さんと共同して行います。腫瘍細胞が確認されなくなれば(完全寛解)、最初は3〜6ヶ月(5年間はこのペースと言いますが、僕はゆっくりしか増えて来ないので、5年もやりません。患者さんも大変なので。最初に残存した腫瘍が急速に大きくなってくるのを警戒して初期にはこのくらいで行きますが、1〜2年くらいからは半年から1年にしてしまっています)のペースで内視鏡検査を行います。あとはRさんと相談してペースを決めたいです。

2つだけ言っておかなくてはいけないことがあります。

MALTリンパ腫は低悪性度のリンパ腫なので、忘れた頃に再発してくることがあります。一般的にいう5年間再発がなければ大丈夫という腫瘍ではないです。そのため、5年経過した後も年に1回は内視鏡検査を受けるようにしていただきます。

Rさん:わかりました。もう1つは?

胃でもどこでもそうなのですが、MALTリンパ腫からびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)に性質が変わることがあります。それは増大傾向になったり、異常に大きいものはそういう傾向があると思います。何れにせよ、DLBCLの要素が捕まった場合は、治療方針はDLBCLのものに準じて行いますので、それだけはご理解頂ければと思います。

僕の非ホジキンリンパ腫の説明の仕方(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫:DLBCLを例に)

Rさん:わかりました。その場合は宜しく御願い致します。

こんな感じでしょうか。

一般に進行期のMALTリンパ腫はあまり多くありません。ただ、時々いらっしゃいます。僕はCP(シクロホスファミドとプレドニゾロンの内服)からリツキシマブの維持療法をおこなった患者さんと素直にCHOP+Rで治療をした患者さんがいます。どちらの患者さんも完全寛解になり、無病生存中のはずですが、時折そういうことはあります。

(クロラムブシルがないのでCP+Rで行きました)

また、胃のMALTリンパ腫からDLBCLになった患者さんも数名いらっしゃいますが、そういうこともピロリ菌除菌の効果に期待して長期に待っていたりすると生じるのかもしれません(ある患者さんが紹介されてきた時「MALTというにはデカすぎるだろ」と思わず心の中でツッコミを入れました)

なお、限局期の若い患者さんで放射線治療の二次発癌を避けるためにリツキシマブ単剤で治療を行うこともあります。

少しでも患者さんの役に立てば幸いです。

いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

http://blog.with2.net/link.php?602868

人気ブログランキングへ←応援よろしくお願いします

それでは、また。

血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社

血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社

母の場合胃ではなく大腸で、ピロリ菌は感染しておらず。来月また内視鏡をして、少し大きく細胞を取り検査にだしてみましょうとのことでした。これかどんな風に治療をしていくのか想像もつかず、不安な気持ちでおります。

一般的な治療として、大腸の場合やはり放射線や抗がん剤などもしていくことになるでしょうか?

お忙しいところすみませんよろしくお願いいたします。

おはようございます。コメントありがとうございます。

MALTリンパ腫は慢性炎症によって生じるリンパ腫のため、ヘリコバクターピロリ菌以外にも原因があれば発生します。

MALTリンパ腫の範囲がどの程度かにもよりますが、10年くらい前に広範囲に広がって腸閉塞を起こして発症した患者さんがいました。

腸閉塞の解除のために緊急手術が行われましたが、かなり広範囲に腫瘍が残っており、いきなりRituximabを使用すると狭窄したりするかなと思い、最初は数ヶ月内服抗がん剤で抑えて、あとからRituximabを加えるような治療もしました。

大腸の主要の範囲が手術で取りきれる程度であれば、放射線治療や手術の方が完治の可能性は高いと思います。広範囲に広がっているのであれば抗がん剤治療になるのではないかと思います。

主治医の先生とよくご相談いただければと存じます。

また、コメントいただければと存じます

わたくしは40代(女性)です。先日、大腸のMALTリンパ腫と診断されました。場所は、肛門付近です。

造影CT、呼気検査、血液検査、胃カメラでは問題なし。今は、経過観察になっており、数か月後に大腸内視鏡と採血で数字の変化を見ていきます。

質問です。

先生が見てこられた患者さんや症例で、大腸MALTリンパ腫の患者さんが20年~30年もしくは生涯で根治した方、また命を落とした方はいるのでしょうか?1人の患者さんの長期観察の結果が知りたいのです。

根治と言い切れることが難しいと思いますが、やはり生涯大腸内視鏡や血液検査、造影CTなどは続けないといけないでしょうか。。。

この先いつまで経過観察が続くか、症状が出てくるのか、気になることばかりです。

よろしくお願いいたします。

こんばんは、はじめまして。コメントありがとうございます。

大腸のMALTリンパ腫は2、3人くらいいると思いますが、亡くなられた方はおりません。一番広がっていたのは上のコメントにある腸閉塞で発症された患者さんだと思います。

MALTリンパ腫は進行が遅いので、条件によっては手術で取ってしまうこともあります。今、まさにそのような患者さんを対応しています。

根治したかどうかはわかりませんが、取り切っていて根治しているかも・・・と思っている方はおります。手術したらMALTリンパ腫でした。という紹介で、他に病変がないのでひたすら様子を見ている患者さんでした。僕が担当医で、仮にひつじさんが70歳以上とかであれば、放射線治療にしたかもしれません。40歳代なので放射線治療は選択肢から外す可能性が高いですが。

参考になれば幸いです。

また、コメントいただければと存じます。

主治医の先生は肛門付近の腫瘍のため、えぐり取ると日常生活に万が一問題出たら心配だから、次回(来年2月)から半年に1回診て、腫瘍が大きくなってから検討しましょう、というお話になりました。

ここからが、表題の件です。

MALTリンパ腫は白血病のような、血液のがんのようなものと聞きました。だから体のどこで病変するかもわからないと。

でも、腫瘍部分を切除してそれ以外に広がっていなければ、抗がん剤投与やそれにまつわる副作用などは避けられるでしょうか。

疲労感や倦怠感、むくみを感じた時、「これって発症したのかな、、」なんて思ってしまいます。ただの寝不足からくる疲れだと思うのですが(^^;

よろしくお願いいたします。

-------------

先生は大変だと思いますが、気になることに答えてくださる先生がいると思うと、安心できます。

ありがとうございます。

こんばんは、コメントありがとうございます。

MALTリンパ腫は血液のガンみたいなもの・・・というか、「血液のがん」になります。実際に低悪制度リンパ腫は全身に広がっていることは多いのですが、MALTリンパ腫だけは広がるリスクは低めと考えます。7割は1箇所の粘膜病変しかなかったという報告もありますので。

それゆえそこだけにしかなさそうであれば、切除で治る可能性はあると思いますが、肛門に近すぎる位置だとQOL(排泄能力)に支障が出ると思います。

疲労感などもおそらく関係ない症状だと思いますが、続くようでしたら主治医の先生に相談してください

また、コメントいただければと存じます