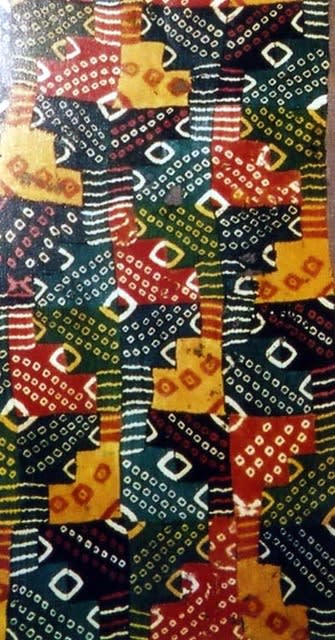

◆写真 2 チョマでの作品 1995

◆写真 1カラムシ

◆写真 3

◆写真 4

◆写真 5

◆写真 6

◆写真 7

◆写真 8

2008年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 49号に掲載した記事を改めて下記します。

編む植物図鑑⑧ 『イラクサ科、ヤナギ科』 高宮紀子

◆カラムシ:

2008年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 49号に掲載した記事を改めて下記します。

編む植物図鑑⑧ 『イラクサ科、ヤナギ科』 高宮紀子

◆カラムシ:

イラクサ科の仲間には、伝統的に繊維を採ってきた種類があります。栽培されるカラムシ、その他、野山に自生するイラクサ、アカソ、クサコアカソ、などがあります。イラクサは防御のための刺毛(しもう)があり、手が痒くなりますが、カラムシにはありません。ですから繊維をとるのも容易です。チョマという呼び名があり、その違いをよく聞かれますが、栽培されるカラムシの仲間のことだそうです。このカラムシには二種類、葉の裏が白いもの(毛が生えている)とそうでないものがあります。それぞれ温帯と熱帯に住み分けています

1995年ごろチョマの繊維で作品を作っていました。(写真)この繊維は輸入されたものを買ったもの。フィリッピン産と聞きました。日本のカラムシと違って長く、繊維がしっかりしています。熱帯産のカラムシの繊維かもしれません。

数年前に、二人の友人から根つきのからむしをもらい畑に植えています。(写真3)以前から庭に自然に生えたものがあったのですが、日照不足のためひょろひょろで繊維をとるにはあまりにもかわいそう。繊維は柔らかいかもしれませんが、使えませんでした。

カラムシは、友人の住むそれぞれの地元、伊豆産と千葉産でした。隣に植えたら、その後に一緒になり今はどちらのものか分からなくなっています。二人の自慢のカラムシとあって、ものすごく早く成長し、茎も太くなります。

冬の終わりごろから今年も芽が出始め、5月現在で1.5mの背丈です。先日の台風で何本かが倒れてしまいましたが、全体を紐で縛って育てています。

カラムシは枝を切って皮を剥ぎます。一年に三回切って繊維を得る方法もあるようですが、私は糸にするわけではないので、夏の終わりごろまで切りません。写真4はカラムシの外皮を剥いている所。水をあげている時期なら簡単に皮を剥くことができます。皮は簡単に剥げるのですが、糸にするには甘皮を引く(取る)作業が必要です。甘皮を削り取るようにナイフのようなもので引きます。甘皮を引くのは大変ですが、さらに晒して美しい繊維にすることができます。私は甘皮つきで使ったり他の方法を試しています。またいつかご報告できたらと思っています。

今の時期、カラムシにはわき芽がたくさん出てきます。これを放っておくと、分岐が始まり、先がどんどん分かれて細くなります。それでわき芽を切っています。畑でこんなことしているのは自分だけだろうなと思いながら少しでも皮が厚くなるよう知恵を絞っています。

◆ヤナギ科:

「編む植物図鑑」の一番目がヤナギでした。シリーズでは編む植物の面白さをかごの話や体験を通して伝えられればと思って書いています。今回、ヤナギの続きを加えます。

一回目で夏期講習用にオランダヤナギを送ってもらいかごを作った話をしましたが、先日、この時にお世話になったTさんからシダレヤナギを切るが樹皮をとるかい?、との連絡がありました。さっそく研究所のかごクラスの生徒さんと一緒にうかがいました。

Tさんの畑には何十種類のシダレヤナギが植わっています。日本各地から集めた枝を挿し木で植えて、種類と数を増やしていかれたそうで、シダレヤナギの図鑑みたいな畑になっています。

Tさんによると一つ一つ、葉の長さ、色、枝のしだれ方が違うとのことですが、素人の私には言われてみて納得する程度です。ともかくその中の何本かを電動のこぎりでばんばん切ってくださるのを、追いつけない!と思いながら皆で一緒に少しずつ皮を剥きました。

ヤナギは枝と樹皮を編む素材に使います。シダレヤナギの枝はかごの伝統的な素材ではありませんが、柔らかい種類であれば編むことができます。生のうちなら結ぶこともできる柔らかさです。

ヤナギの皮を剥ぐのはとても簡単です。木部と樹皮が離れて剥きやすい。気持ちよいほどよく剥けます。これまでも幾度も剥いたことがありましたが、太くても直径5cmぐらいの直径の枝の皮ばかりでした。

今回のシダレヤナギの幹は太いところで直径20cmを超えていましたから、太い所は剥きにくいだろうな、と考えていました。樹木の皮は根元にいくほど厚いですからほとんど一人の力だと剥けないことが多い。

それでも試しに根元の方を剥いでみると、力は必要ですが簡単にどんどん剥げるということがわかりました。(写真5)外側はコルク質のようにかさかさしていて、ぼろぼろ落ちますが、白っぽい内皮は層になって厚い靭皮を作っていました。しかもしなやかでした。

太い根元ほど靭皮が厚いのですが、外側の皮(写真6)と靭皮層が一緒に剥がれるので、後から外側の皮だけを取ってみました。なかなか取れないところもありましたが、カッターなどで削ると靭皮層が現れます。(写真7)この繊維は長く強く編めそうでした。

あれから一ヶ月が過ぎようとしています。今ではすっかり乾燥し硬くしっかりした厚い皮になりました。細めの枝からとった樹皮もきれいな色をしています。ヤナギの皮としては珍しいグレーがかかったきれいな色です。ただし、自然の色は変色するので、この色をたのみには作品はできませんが。

ここに皆さんに紹介したいヤナギのかごの本があります。きっかけは数ヶ月前スイスから送られてきたメールです。2006年にデンマークで会った人からだったのですが、馬のクツを探しているとのことでした。そこで知り合いに頼んで藁製の馬のクツ(当然今も使われています。)を取り寄せて写真を送ったら、博物館に展示したいと言われ送りました。この時、馬のクツの代金の代わりに同額のかごに関係するものをと伝えたら、一冊の本“Willow Basketry”(写真8)が送られてきました。

この本は, Bernard and Regula Verdet-Fierzという夫妻が書いたもので、ヤナギのかごについての本です。

まず開いてみてイラストが新鮮に思えました。この本で使われているイラストは全て表紙にあるような白黒の版画でした。奥さんによるものとのことですが、日ごろから細部まで映し出すカラー写真に慣れている私にとって、この絵は新鮮でした。同じ本を以前見たことがあるのですが、英語版が出版され再会することができました。

本の中身は、イラストと同様、しゃれています。かごの作業場所はこういうふうにしたらいいよ、というアドヴァイスやヤナギの育て方、ヤナギの種類やそれ以外の籠の素材についても書いています。道具の紹介もあるのですが、一番の道具はあなたの手です、とあります。作り方がメインでなく、読んでいて落ち着くというか、せかせかして技術ばかりに興味がいく、そんな気持ちを忘れさせてくれます。

この本によると、素材の特定はないのですが、ヨーロッパではおよそ7000B.C.の旧石器時代にはいろいろな編み方がすでにあったようです。ヤナギを使いだしたのはずっと後のようでチューリッヒの後期青銅時代、約850年B.C.の遺跡でコリヤナギで編んだ組織が残っていると紹介しています。青銅時代の放射状に編まれたかごの底が出土しているようですが、この素材はヤナギより柔らかい素材だったようです。ただ編み方は現在ヤナギで使われる方法と同じだとか。

別の資料によればイギリスでは、最初にヤナギが栽培された記述が残っているのがA.D.になってから。それから何世紀をかけて、数百種のヤナギが栽培されるようになったようです。その後、市場などで果物や野菜の運搬容器やメジャーとして利用されるようになり、かごの需要が増して、後世にはかごを作る職業が現れました。

産業革命後、次々と機械化される製品の中で、かごは唯一、手で作り出す工芸の一つとなってしまいました。イギリスでもいまやアジア、ポーランドなどからの輸入物が多いと聞いています。