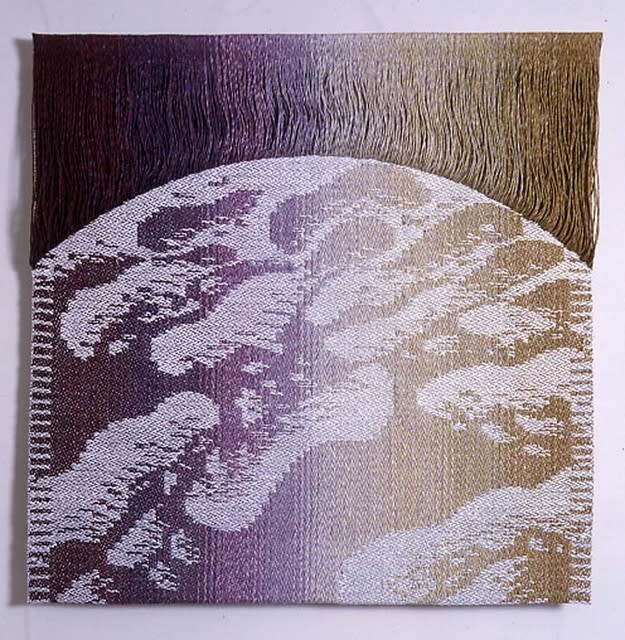

◆水町真砂子 Triangle Warffie 1998年

サイズ:900×950

素材:麻の強撚糸

サイズ:900×950

素材:麻の強撚糸

◆Menuet 1987年

サイズ:1350x9500

素材:麻、木綿、ステンレス線、ピアノ線

サイズ:1350x9500

素材:麻、木綿、ステンレス線、ピアノ線

◆ 呼吸する海 1989年 サイズ900× 550 素材:麻

◆ Yellow Crepe 1987年 サイズ:1350× 2800 素材:麻

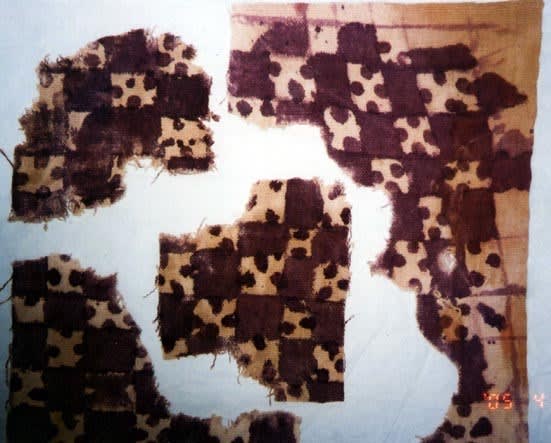

◆ Un Titled 1976

サイズ:400× 2500

素材:サイザル麻、ウール

サイズ:400× 2500

素材:サイザル麻、ウール

◆ 珊瑚礁 1995年 サイズ1200× 200 素材:麻の強撚糸

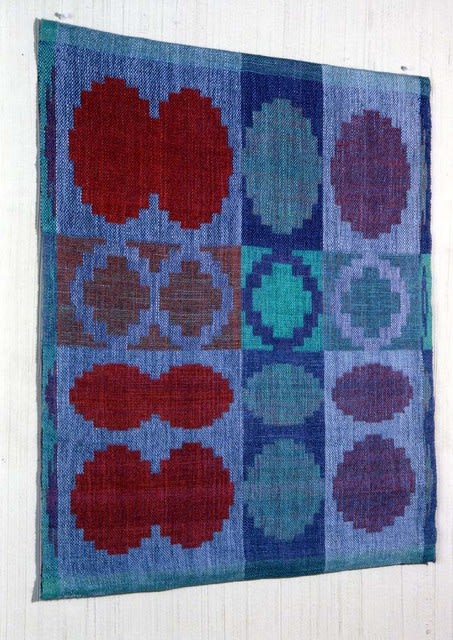

◆ Mosaic(ドビー機による二重織) 2003年 サイズ:830× 890

◆風のワルツ(ダマスク織) 1985年

サイズ:9200X9300

素材:麻の手撚糸

2006年1月10日発行のART&CRAFT FORUM 39号に掲載した記事を改めて下記します。

『時をこえて』 水町真砂子

サイズ:9200X9300

素材:麻の手撚糸

2006年1月10日発行のART&CRAFT FORUM 39号に掲載した記事を改めて下記します。

『時をこえて』 水町真砂子

これははるか昔のことで、私が始めて織物にめざめた頃の個人的な経験です。1963年私はAmerican Fabrics という雑誌の中できわめて刺激的なグラフを見つけました。それはニューヨークの現代クラフトミュジアムで開催された企画展の記事でタイトルにはWoven Forms「織られたかたち」とありました。執筆はこの雑誌でおなじみのジャック・ラーセン(註1)です。私はその古い雑誌のあの写真に再びあってみたくなって先月図書館を訪ねて探してみました。書庫の中から選び出された1冊に思わず緊張してしまいます。ページをめくるとA3判の上質のマット紙に、鋭く刻印された不思議なタペストリーがあらわれました。若いウイーバー5人(註2)の作品です。60年代も始めの頃はラーセンもファイバー・アーチストとは書いていません。まだ織手なのです。42年前と同じように私はレナール・タウーニーの黒い河という鋭く精緻なハンギングに心をうばわれました。ラーセンも極めて象徴的で確固たる静寂を伝えると評しています。ドリアン・ザッチーは解放された女性というコンセプトで木の枝から吊り下げられた人手のような不定形で、ラーセンはピカソのようにパワフルで森で育ったようなかたちと述べていますが、織りの定義をはずしたこの仕事にはのびのびした開放感を感じます。クリア・ザイスラー、アリス・アダムス、シェイラ・ヒイックスと後の3人も、それぞれ強い造形表現で自分を語っています。平面から立体へと変容する前の萌芽のようなものが感じられる企画でした。織物が絵画や彫刻と同じようにコンセプトをもつ新しい時代の始まりでしょう。少し前にイタリアの建築雑誌のDomusも糸の彫刻として「織られたかたち」を編集していました。私はこれらの写真によって(今ならば情報によって…、と書くのが適切かも知れませんが)新しい造形にめざめ何かをしたいと考える自分と向き合うようになりました。64年の夏、ある日突然に転機がおとずれました。

この稿は三宅氏のお話ではテーマは「織構造について」ということでした。

それがこのように自分もあまり書きたくない自分史のようになりつつあるのは、困りますが、どのように織物にアプローチし、どのようなメソッドで織物設計を学び、どうしてCAD(Computer Added Desigen)で織機を操作することになったのか、時を追って述べることで答えにしたいと考えます。

前述のように「織られた形」から大きなインパクトをうけた翌64年、私は夫と共にスウェーデンに旅立ちました。瑞和辞典もないような時代でかばんのなかには北欧史とスカンジナビア・デザインの本が一冊あるだけの出発でした。途中、幼馴染の友達が留学中のパリにたちより、古典的なタペストリーを見る機会をえました。「タペストリーを学ぶのならキリスト教と西欧史の教養が前提」という友達の通訳でクリュニーの貴婦人と一角獣のタペストリーと、ゴブランの工房をたずねました。ゴブランの正門に政治家コルベールの像を見たときにこの工房が国家の強い保護のもとに存在することを知りました。革命によって衰退した時期もありますが、16世紀からずっとタペストリーを織っている工房は、ディドロの百科辞典にある版画そのままで、大きなビームにしっかりと経糸を巻いたオートリス(垂直織機)がならんでいます。今にも注文主の貴婦人が現れそうな雰囲気でした。新しい工房はドゴールが大統領の時代に建てられたもので明るく大きな空間にバースリス(水平織機)がならんでいます。丁度、点が集合して不定形になった色のマッスが織り出されています。フランスのタピストリー作家マチュー・マテゴの作品でした。この時私は始めて最高の手を持った人々の一生懸命な仕事に接したのですが、クラシックな仕事の確かさと深さに圧倒されました。すばらしいシンフォニーを聴いたあとのような気分でした。構内には付属の美術館があって昔のタペストリーばかりではなくピカソ、ブラック、レジエ、コルビジェなどの絵画をカルトンにして織ったものもありました。技術の精緻さが工芸を成り立たせるという古い言葉を思い出させました。伝統があってこそ始めて強靭な新しさが育つとゴブランの人々は確信しているようでした。

フランスの文化遺産を数日楽しんだ私は、ウイーンでもタペストリーと2世紀も前のテーブルリネンをみて、ストックホルムへむかいました。別れ際に友達が面白いことをいいました。「フランス人の旅行者が北欧に行くとテ-ブルウエアの立派なことにびっくりするそうよ、でもグルメは住めないみたい。銀のフォークやクリスタルのお皿たべてるそうよ」「北欧の文化を批判しているわけね」「というより優越感にひたっているのよ」私はグルメではないので少しもがっかりしませんでした。むしろダマスク織のテーブルクロースやクリスタルの蝋燭立を想像して満足しました。この会話の意味を私は次第に理解するようになります。北欧は長いパースペクティブでみると中央ヨーロッパの辺境にすぎなかったと信じられてきたのでしょう。

ストックホルムの中央に16世紀にできたオールドタウンがあります。バルト海が内海に入り込んだ多島海の小さな島の一つで、ドイツ人が建てた古い教会や船員のためのホテルやカフェなどがあり海沿いには王宮ものぞめる特別な地域でした。ハンザ同盟の時代は交易の中心地だったので由緒ある旧跡もおおく、夏はとてもにぎやかでした。私はその町で織物の勉強をはじめました。クラスは目的もバックグランドも国籍も違う学生が10人で面白いメンバーでした。美術系のセラピストになるために単位の取得をめざすイギリス人、ゴブラン織の経験はあるがハーネス操作の織物をはじめたいフランス人、キャリアアップのため単位取得をめざすスウェーデン人、というような人たちで私のような造形表現のために織物をという学生は少ないようでした。大きな織機が一台ずつあたえられ、他に織巾220cmの家具用生地やブランケットのための古い織機がありました。講義のなかで興味があったのは織物機構学と素材論、織物構造分析などでした。どれも実技をふくみます。機構学は織機の原理やメカニズムについての説明と分解や組み立ての実習、道具類の補修と管理などで近代以前の織機やアジア、近東、南米などの織機について形態と機能を調べる宿題もあって、急に織機とその周辺についてのクラスの関心がたかまりました。私にとってはこの講義がアプローチになって構造分析とデザインの時間に入る頃には理解の程度が少しあがりました。このあたりのカリキュラムの立案と展開がなかなか巧みで、工学的な領域と美術的な領域を有機的に連動させるところが学生をひきつけていました。私は夜学でスウェーデン語を履修していましたが、まったくできない学生でした。織物のクラスでは落ちこぼれることもなく楽しく課題をこなしてすごせました。織構造の講義は15cm位の斜文織の布をわたされ1リピートを見つけピンセットで糸をはずしていきます。はずしながら3ミリのグラフ用紙に経糸と緯糸の交錯点を記入していきます。これは多様な織構造を体験するためで宿題も出され50枚ぐらい分析し分類しました。ドラフトは織機のメカニズムと、糸の関係を記号化したものですが、分析の後では「どうしたらこの布が織れるのか」糸通しとタイアップとペダルの踏み順を考えます。目的は布の創作で色彩と素材も関連した非常に総合的なトレーニングでした。日本の場合、構造の学習は三原組織の概論から入りそれで終わるか、または全くカリキュラムにいれない場合もあるようで残念です。織構造の次に織物設計が大きな課題で実技とつながっているので講評が終わるまで緊張していました。学校には時々外国の学生が作品のスライドをもって現れました。ほとんどアメリカ人でしたが武者修業なのです。オブジェや立体のタペストリーが多くとても積極的に批評をもとめしばしば大議論になりました。大抵は3時のお茶を一緒にして仲直りしてわかれます。

64年の冬、スウェーデンに始めてアメリカからコンピューターが輸入され私もその不思議な箱をストックホルム大学にみにでかけました。今考えるとそれは第一世代のコンピューターだったのでしょう。10トントラックのようにすごく大きいグレイの箱でした。その日はコンピューターの能力を確かめようと集まった、大勢の学者がその箱を取り巻き熱気と期待でいっぱいでした。その機械が世界の産業構造を変貌させると言う明るい展望が語られていましたが、自分の理解力では信じられませんでした。私たちが織物のソフトを持つためにはもっと時間がかかったのです。

次の年は多層構造のデサインに集中し多くの時間を割きました。先生はいまのラトビアから亡命された方で丁寧に制作のプロセスを指導なさる方でした。若い助手も学生の個性をよくみることが仕事の一部のようでした。そのころスウェーデンには「織物を教える」という雑誌がありました。楽しいけれど教えることの難しいクラフトの先生方の雑誌でした。知らない国で未知のテキスタイルを始めた日本人に、きちっとしたメソッドで導いてくださった方々に感謝いたします。66年の秋、2台の織機と本と糸と共に私たちは渋谷の家に帰りました。ストックホルムを去る日、NK(デパートメントストア)のインテリア部のギャラリーでシェイラ・ヒックスの個展をみました。あの「織られたかたち」のメンバーの一人です。みたこともない素材で独特のテクスチュアをだした不定形のタペストリーやクリヤーな色彩のラッピングのオブジェなど、そこにあるのは自分の知らない世界でした。帰国の日に偶然見てしまったシェイラの個展は、人はそれぞれ固有の方法を持たなくてはならないことを教えてくれました。

旧友の嶋貫昭子さんが渋谷の家にみえられ新しい織機と資料に感心され、それがきっかけで北欧にいかれることになりました。私は自分の制作の座標軸が定まらず試作がたまるばかりなのです。いつも若い方が助手として制作を手伝っていましたが少したつと留学の希望を持つようになり、私の工房は海外留学の予備コースみたいになっていました。私の場合には自分の中に用意されたものがなく、回り道も多かったのです。語学もテキスタイルも充分な準備をしてほしいと願いました。明治維新の頃の留学生と同じで残念です。スウェーデンのニケルヴィックやHVテクニック、アメリカのクランブルック、スイスのアトリエと希望者の行き先はさまざまでした。69年ごろから東京家政大学で非常勤として教えるようになりました。71年に3ヶ月ほどユーレイルパスでスペインからノールウエイの北極圏までまわりました。トロントヘイムという小さな町で、ハーナ・リーゲンのタペストリー(注5)を捜し歩きやっと出会えたときは感激しました。情報の乏しい時代の旅は大変なものでした。アルタミラの洞窟や各地の民族博物館の写真や資料は大学の授業でつかわれました。この旅行でローザンヌのタペストリービエンナーレを見ました。太いロープを巻きつけたアバカノヴィッチの作品には発想の大胆さと理念に裏づけされたコンセプトにがみられましたが私は織られた仕事のアバカンとなづけられた円形の立体のほうが好ましいとおもいました。シェイラ・ヒックスが来日されたのはこのころのことです島貫昭子さん、熊井恭子さん、橋本京子さんなどと美術出版社にあつまってお話をうかがいました。ほとんど忘れましたが一つだけ記憶に残っていることがあります。「大銀行やホール等のタペストリーの制作者はどのようにして決められるか」という質問について答えられたものでした。「アメリカでは公共建造物を建てた場合、建築費の何割かを芸術品の購入費にあてることになっています。芸術家は公募、または委員会などで選ばれます。私はニューヨークで建築事務所の電話帳を机の上において多数の建築家とコンタクトをとったことがあります。アポイントメントがとれたらプレゼンテーションをまとめます。こういう努力が建築家とファイバーの芸術家をむすびつけて良い結果が生まれるのです。貴方たちは電話をかけたことがありますか」。みんな沈黙しました。彼女は感覚の良い芸術家でもあるけれど同時に行動的な企業家でもありました。

70年代に入ると日本の経済活動が少しずつグローバルになって作品を個展や公募展で発表するだけでなくクライアントの依頼による制作活動が活発になりました。確か74年ごろ佐伯和子さんとお会いし、二重構造の織りの基本をお教えしました。とても色彩感覚に特徴のある方で、着想もするどくパワフルでした。その後89年まで数人でWEB TEXTILEというグループをつくり文献購読や制作に励みました。

81年にオーストリーのリンツのタピストリーフェステイバルにでかけました。この年はローザンヌの開催年でもあり小さな町はファイバー関係の人々であふれていました。銀行のウインドウやお店のなかにもタペストリーが飾られ公園の木々の間にはキルトの旗がはためいています。ギャラリーには大きなタペストリーが飾られオープニングの時はワインを片手に石畳を踏みしめてギャラリーめぐりを楽しみました。この旅でリンツの近くのハルシュタッツの遺跡(註3)をたずねたことと、オランダの北ブラバンド(註4)でアバカノヴィッチの作品にめぐり合ったことは計画外のことでしたが幸運でした。小名木陽一さん、嶋貫昭子さん、内山洋子さんがご一緒でした。

考えるところがあって旅から帰るとすぐダマスク織機をスウェーデンに注文しました。中東からヨーロッパにかけての織機は、大体おなじ機構でつくられています。しかしダマスク織機だけはメカニズムが違います。時間をかけてマスターしようと計画をたてました。織巾150cm、奥行280cmの織機が到着した時組み立て方も知らないのに好奇心だけがふくらんで、はりきっていました。75枚ものハーネスがついていたのには驚きました。以来5年間に20点以上の制作をしました。寡作ですがのんびり落ち着いて織るのがダマスク織の楽しいところではないでしょうか。助手の両角尚子さんと菊池加代子さんが協力してダマスク織のプロセスを改善したことで、6枚不規則朱子織によるダマスク織が良い結果を得ることができました。

91年に大学院ができて織構造を修士論文のテーマにする院生が集まりました。コンピューターに支援されたドビー織機が研究のために輸入され、私もふくめてCAD(Computer Aided Design)にとりくむことになりました。ドビー織機とそれと連動したPCとソフトでCAD環境ができ織構造の入力、保存、記録、補正などがリアルタイムでまとまり仕事の内容が変化しました。ドビー織機の特徴はマルチハーネス(多数綜絖)の織りにあります。専門的になりますがハーネス数とペグプラン(ペダルとのタイアアップ)が64通りも組み合わせられるのでデザインの選択肢が通常の織機に比較すると非常に多くなります。24枚ハーネスまでの織作業も可能です。デザインのシミユレーションなどが創作にとって有効でした。ソフトは3秒に1点ずつ新しい織構造のデザインをうみだしプリントアウトもしてくれます。しかし私はCADによるデザインや織りを16年も続けていますがいまだにそのすべてを肯定することができないでいます。ドラフトで糸の交錯を判断する、糸の動きを瞬時に表現する、材質感をリアルにしめすなど、評価すべきところもあるのですが、織りの仕事はもう少し自分の意志と手をうごかしたものでと思っています。

註1:Jack Lenor Larsen、アメリカの代表的なファイバー・アーティスト、評論家、コレクターでもあり古代ペルーについての研究論文を始め著書多数、代表作 beyond craft the art fabric

註2:Lenore Tawney、Claire Zeisler、Alice Adams

Sheila Hicks、Dorian Zachai

註3:ハルシュタッツ文化の中心地、岩塩野生産地、資料館にケルト人の先祖が織ったBC800年ごろと推定される平織,斜文織などが展示されている

註4:オランダの北ブラバンド県の県庁舎に多数のタペストリーのコレクションがあり知事室、会議室などにオランダのハーマン・ショルテンなどの作品がある。アバカノヴィッチのサイザルで織られた7m×12mの大きなタペストリーは特別なホールに納められている。

注5:第2次世界大戦でノルウェーに侵攻したナチスに抵抗した市民の活動をテーマに制作した。

註2:Lenore Tawney、Claire Zeisler、Alice Adams

Sheila Hicks、Dorian Zachai

註3:ハルシュタッツ文化の中心地、岩塩野生産地、資料館にケルト人の先祖が織ったBC800年ごろと推定される平織,斜文織などが展示されている

註4:オランダの北ブラバンド県の県庁舎に多数のタペストリーのコレクションがあり知事室、会議室などにオランダのハーマン・ショルテンなどの作品がある。アバカノヴィッチのサイザルで織られた7m×12mの大きなタペストリーは特別なホールに納められている。

注5:第2次世界大戦でノルウェーに侵攻したナチスに抵抗した市民の活動をテーマに制作した。