◆ロココのヘッドドレス

◆「ロココのヘッドドレス」

◆「1999年のがちょうと卵」 1986年

◆「EGG BIRD」 1987年

◆「SEE TROUGHT HEART」 1996年

◆「ALOHA MODE」

水の中で宙返りをしてみる

天と地が区別できないくらいまで

水を通して見た青空は

私を本当に宙に浮かせた

◆「タイツのガブリオール」

バレエダンサーや舞台の役者たちの密度の高い動きに、自分の感情を重ね合わせる時、空想は形として、実体験としてそこにあるのです。私は座って見ているのですが、実は踊っていることと同じことになると解釈します。

◆「SWIM MODE」

もし空想が高じて、今ここにいるという意識がなくなって

目の前の風景に溶け出したら

きっと大きなストロークで泳ぎだす

◆「SUMMER STOCKING DREAM」

締め付けられた衣服や日常の現実を脱ぎ捨てて

開放された身体は何処へ旅に出るのだろうか?!

◆「OUT OF COCOON」

とりとめのない空想を始めると、意識が自身の身体から出て、その空想の世界へと行ってしまう様な感覚になる。「心ここにあらず」とよく言われる現象なのだとすると、心ここにあらずの身体は抜け殻状態である。けれど抜け殻でも、その人の皮膚にある温もりやその人の残像はそこにかすかに残ると、私は感じています。

押しつぶしてしまえばペシャンコになってしまう程の薄い抜け殻だけど、しっかり誰かがいたであろう形を残して存在していてほしい。はかないけれど存在する思い出や感情の残像。

◆「お江戸日本髪」

2008年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 48号に掲載した記事を改めて下記します。

「W00L-GATHERING ウール ギャザリング」 若井麗華

いつの頃からか?織物が始まる以前に、羊の毛が絡んで縮んで、塊(=フェルト)になった逸話が羊文化圏で生まれたそうです。何千年という時を経て、私はこの日本で『羊の毛とフェルト』に出会いました。

やはりウールの「縮み」は群を抜いて驚かされる!自然界に存在する繊維の中で、羊から採れる「羊毛」は、他の繊維や獣毛(ヤギ・ラクダ・ヤク・アルパカ等など)に比べ、その毛自体で「絡んで縮む」性質を強く持っているといわれています。

他の素材にあるのでしょうか?こんな「絡んで縮む」性質を持った繊維が…

『気づきに出会う~ものづくりのスタートライン』

布の上にポタリッ!色糊が落ちてしまった!不注意にも大失敗…だ。学生時代、型染めの制作をしていた時のことでした。白い布の上に落ちてしまった色糊は、しっかりと水滴を落としたような模様に染まってしまいました。もともと不器用であるので、型染めをやっていても(型を彫って色糊を置き模様を染め付けていく染色方法)型から色がはみ出るし…。けれど、この「落ちてしまった色糊」は他の失敗とは違う、おもしろい!と思える光を投げかけてくれました。型は要らないじゃない!?落としたときにポタリッ、落としたときにピシャツ、色糊の硬さを調節して模様のでき方を変えたら…おもしろい!!

布に落としたり、力を入れて投げつけたり、そんなことをやっている私に同級生が「ジャクソン ポロックみたい」と言って通り過ぎたのでした。「えっ?誰それ???」

それから現代美術の世界を知りました。大学四年生の卒業制作に入る頃でした。現代美術の世界を調べていくと、「表現することの意味」が重要な意味を持っている。そして、ポロックなどは、内面的現実を唯一の現実として制作していると知りました。それまで何にも考えずに、ただ単に好き!とかおもしろい!ということだけで、染織をやっていた私にとって、カルチャーショックの始まりです。日常の意識、無意識、潜在意識。注意深く観察していくと、自分の内には沢山の感情や気持ち考えがあることに、ビックリ驚きでした。訳が解らずに興味は自身の内なる精神世界に向かいました。これと同時に卒業制作をしなければならない時と重なり、自分の心を見つめながら制作するという初めての作業となりました。

これは今思えば「ものをつくるということ」「表現するということ」のスタートラインに知らず知らずのうちに立っていた事になります。

その頃、色糊を落として染めるポロック風の染色に魅力を感じていたので、ただ単に布を伝統技法で染めることに飽き足らなくなっていた私は、「何がつくりたいのか?」「どういう表現をしたいのか?」「もっと何かおもしろいことができないか?」などを染色に求めていました。

卒業制作期間中は、求めてはつくる~求めてはつくる・・・・この連続作業の中で、ものづくりのおもしろさ(=たまらなくおもしろいという思いがこみ上げてくる感覚)の虜になっていました。このまま、ずうっーとこの時間が続けばいいのに…。そして心は、平面からふくらみのある立体に魅かれつつありました。

『ぶよぶよの洗面器 ソフトスカルプチャーとの出会い』

卒業後、ロサンゼルスの現代美術館で、クレス オールデンバーグという作家の巨大で柔らかい立体作品に出会ってしまった!ぶよぶよの洗面器、洗面器が柔らかな素材で作られているなんて!!

そして、ハンバーガー、ケーキ、アイスクリーム、どれも実物をはるかに越える大きな立体作品である。布やビニール素材にべったりとアクリル絵の具で色付けされ、縫製によって仕上げられている。このときこれが「ソフトスカルプチャー」だと言うことを知ったことは、明るい大きな衝撃となって私に影響を及ぼし始めたのです。

この大きな衝撃を私ははっきり意識しました。

日常から一瞬はなれて、心や身体がフゥーッと軽く大きくなり、喜びのエッセンスによって満たされる。「これが感動と言うものなのだ!!」

私もオールデンバーグのように布や柔らかい素材から立体作品をつくってみたい!

その後まもなくして、東京テキスタイル研究所でフェルトに出会いました。とにかくソフトスカルプチャーを作りたかった私は、平面にも立体にも形をつくることができる羊毛とフェルトに新鮮な驚きを感じ、すぐに熱中していったのです。

何点か制作した後、作品が運よくオブジェ展に入賞したのをきっかけにオブジェの仕事が来るようになりました。時代はバブル期、企業がアートに対して積極的になっていた頃でもある為、急に忙しくなっていきました。毎回与えられる空間とそれを仕上げる期間の短さを考えていくと、フェルト素材での制作は不可能でした。そこで、「はりぼて」(針金で骨組みし、そこに布を張ってペイントする)や発泡スチロールをカットしてペイントするなどの方法を駆使して対応していくこととなりました。めまぐるしいサイクルでの制作期間と作品として残らない仕事に、バブル終息期と共に私の心もしぼんでいきました。

しばらくして制作時間に余裕のあるウインドウの仕事が舞い込みました。心のどこかに、繊維や布でものをつくりたい気持ちを閉っていたこともあり、それならば!フェルトでやってみよう!とスタートしました。

フェルトを取り入れ、羊毛を触っていくうちに、いろいろなことを考える機会を得ることができました。毛を洗い、染め、カードしフェルトにしていく~という時間の中で。

「自分にとっての作品って何だろう?」「何の素材で作るかよりも、何を表現したいのだろうか?」などと、久しぶりに自分自身に答えを求める「対話」が始まっていったのです。

『W00L-GATHERING 』

この言葉と辞書の中で出会いました。

直訳すると、「羊毛の集まり」ということになりますが、言葉としての意味は「とりとめのない空想」ということになります。

空想には、いろいろなタイプがあります。何が真実なんて、この世にはなく、一人ひとりが自分の思いたいことを真実として推し進めているわけだから…。

だから自分の中の独り言も、そう!それを人は自分との「対話」というのだろう。

日常の雑多なことに飲み込まれそうになる。

私がかろうじて立っていられるのは、「空想」という時を持つからだと思うのです。

人から見れば、ちっぽけなことでも、いざ私がそれを体験し通過するには、とてつもなく大きな波が押し寄せているように感じ、大変に思えてしまう。

そんなときは、「空想」の旅に出ます。

海に太陽の陽が反射してキラキラしている海面が、たくさんの人の拍手や微笑に見えることだったり、空に浮かんでいる雲の形が龍や羊などの生き物になって動き出したり、強い風が吹くとジェットコースターの乗り物に感じたり…。

こんな勝手気ままな空想をしていると、光や形が生き生きとした物語を私に示してくれる。心や頭に浮かんだものをもの作りを通して、物質という形に表わすこと。

内面を形や色として外に表わすことがものつくりだとすると、「空想」をフェルトという物質で表わす作業が、私が微笑みを持ってかろうじて立っていられることに繋がってくるのです。

「ALOHA MODE」

水の中で宙返りをしてみる

天と地が区別できないくらいまで

水を通して見た青空は

私を本当に宙に浮かせた

「タイツのガブリオール」

バレエダンサーや舞台の役者たちの密度の高い動きに、自分の感情を重ね合わせる時、空想は形として、実体験としてそこにあるのです。私は座って見ているのですが、実は踊っていることと同じことになると解釈します。

「SWIM MODE」

もし空想が高じて、今ここにいるという意識がなくなって

目の前の風景に溶け出したら

きっと大きなストロークで泳ぎだす

「SUMMER STOCKING DREAM」

締め付けられた衣服や日常の現実を脱ぎ捨てて

開放された身体は何処へ旅に出るのだろうか?!

「UT 0F COCOON」

とりとめのない空想を始めると、意識が自身の身体から出て、その空想の世界へと行ってしまう様な感覚になる。「心ここにあらず」とよく言われる現象なのだとすると、心ここにあらずの身体は抜け殻状態である。けれど抜け殻でも、その人の皮膚にある温もりやその人の残像はそこにかすかに残ると、私は感じています。

押しつぶしてしまえばペシャンコになってしまう程の薄い抜け殻だけど、しっかり誰かがいたであろう形を残して存在していてほしい。はかないけれど存在する思い出や感情の残像。

これら「WOOL-GATHERING」の一連の作品を、私が出会った素材で表現するには、羊毛のフェルトが一番合っているように思えます。薄いフェルトに皮膚感を感じるからです。オーガンジーと羊毛を一体化した、薄いフェルトの抜け殻は、浮遊感と自由に意識が出入りできる透明感を持ちつつ、抜け殻としての形を保つことができる。

外と内の境界である皮膚の内側に閉ざされた自身の意識を、皮膚の外へと旅立たせ、空間を自由に遊泳することができるように、意識を開放させたい。という願望から制作したシリーズです。時に作品の形は、意識が空想の世界に飛び立つ為の衣であったり、意識の残像であったり、抜け殻であったりします。

いずれも境界である皮膚を意識したものでもあります。だから皮膚感をどのように表現していくかについて、試行錯誤してきました。

展示方法についても、空間を自由に遊泳させたいことから、その時々の心境が反映できるように、吊るす位置、各パーツの組み合わせを変化させながら、どの作品とも組み合わせ可能なように、組み合わせることでストーリーが展開できるように、インスタレーションという方法をとっています。

『W00L-GATHERING と彫刻的な形』

「お江戸日本髪」を制作する頃、生活環境も都内から緑や海の自然が多くある地に移りました。それに伴って、作品や嗜好の変化を感じています。

自分の中の空想も移ろいやすいから、表現するものも移り変わっていく。

四年前にハンガリーのフェルトワークショップで「彫刻的造形」の作品に出会ってから、私の「WOOL-GATHERINNG」は移行期にあると感じています。

浮遊感ではなく、しっかりとした存在感。空想の世界に行く為のものではなく、空想を引き寄せた物質として、「形」を表わして行きたいと考えています。

フェルトの生地の厚さも増して、生地自体がしっかりと立つ厚さになってきています。

ディスプレイ方法も吊りではなく、「置き」にしています。

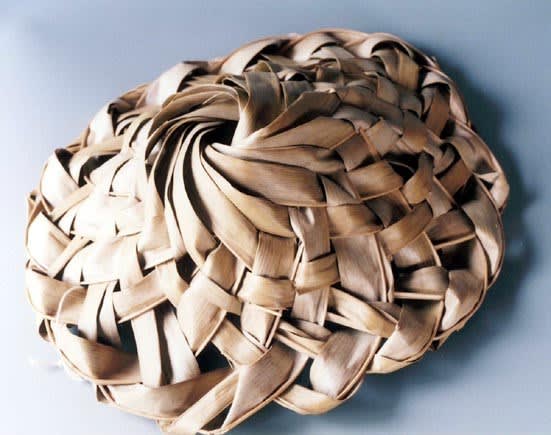

『お江戸日本髪』

冬の銀座、街行く人を眺めているとき、その昔は日本髪を結った人々が、この道を歩いていたんだなぁ…と、その時に歩いている人々の髪型がみんな日本髪にすり替わる空想をしたとき、奇妙な感じはしたものの、日本髪のおもしろい形の帽子だったら、おしゃれで、おもしろい!そんなことから日本髪をフェルトで造形する作業が始まりました。

髪を板状にして、くるりとカーブさせたり、髪に逆毛を立てて膨らませたり。髪型という見方をはずしてみると、奇妙でユニークな形として見えます。

そのまま日本髪を作ることよりも、どこか一箇所をデェフォルメしてデザインしてみました。これは実際に被れるように。

『ロココとお江戸のヘッドドレス』

フランスのロココ時代の髪型もかなり彫刻的です。(国は違えど時代はほぼ近いときですから、そういう流行だったのでしょうか?)

始めは、出来た形を単純におもしろがっていましたが、だんだんと形をつくる為に、型紙の模索が始まりました。縫い目ナシの構造で、いろいろな突起物をくっ付けながら形をつくっていく。これはフェルトを縮めて縮めて生地を硬くすることで、形が立ち上がってくるから出来る形なのです。

型紙を操作していくこの方法を知ってから、フェルトの彫刻的造形(スカルプチャー)に一歩近づいたようで、WOOL-GATHERINGでの形を探す旅が始まっています。

クレス オールデンバーグのソフトスカルプチャーに出会ったときの感動を胸に、内なる気持ちのエッセンスを形にしたい!そんな作品を、しなやかだけど硬いフェルトの風合いで表現していきたいと考えています。

『羊からの羊の毛』

色ばかり形ばかりを造形的に追い求めていると、羊毛が単なる形をつくる為の材料に見えてしまい、何故この素材を扱っているのか?忘れてしまう時がある。

私は羊毛でフェルトを作っている時、まるで色の粘土を扱っているような感覚になり続けてしまうことが、多々あります。

でもこの繊維にはなんといっても、柔らかさ、しなやかさ、毛羽のある風合いがあります。比較して言うなら、木にも,メタルにも、セラミック等にはない質感です。それぞれの素材に作品のイメージを重ね合わせてみると、繊維には特別な風合いがあるから、私は羊の毛という繊維を選ぶのです。

羊の毛ならみんな縮むと思っていた。

でも、羊の毛でも、毛質によって縮む方は変わる。獣毛はほとんど縮まないと思っていた。(電子顕微鏡から見た繊維のスケールの写真から)でも以外に絡んで縮む毛もある。スケールのあまりない、スルスル抜けてしまう獣毛もある。自分の髪の毛を丸めてお団子を作ったとき、結構絡んでまとまるのに、驚いたこともある。この地球上には、いろいろな毛があるらしい…。

脂やゴミの付いた羊毛なんて…。

きれいなトップの毛を(毛を洗い、繊維を引き揃えてある状態)好みの色に染め、その毛でフェルトをつくることにしか興味がない私でした。最近緑や海が近い環境に生活しているせいか、羊に近い羊の毛=フリースやグリージーも魅力的に感じるようになってきました。そんな時、茶とベージュがきれいな野生的なグリージーの毛に出会いました。

まずは洗おうと、いつものように&今までしていたように洗ったのです。すると、ものすごい勢いで毛が固まってしまいました!!なぜ?毛をよく見てみると、ヤギのように硬いつるつるした毛と、とても柔らかく短い毛が、硬い毛の根元に沢山存在していたのです。

作業を始める前に、この毛をちゃんと見ていただろうか?羊をひと括りでとらえていなかっただろうか?硬くなってしまった毛を前に、忘れてはならないことをもう一度自分に言い聞かせました。『羊毛は羊という生き物から採れる繊維であり、一頭ずつ違うということを』

羊に近いグリージー状態からフェルトづくりをすることで、トップを使っていたのでは味わえない毛の風合い、そして扱い方が見えてくるのではないかと感じ始めています。

出会った毛を品種や番手そして既成概念というメガネを通して見るのではなく、自分の目で見て、手で触れる、そして感じる!

理屈は抜きにして、グリージーからのフェルトには、羊の意思と力強さを感じます。この力強さとWOOL-GATHERINGでの形を出会わせたら、どんな作品が出来るのか?想像すると、空想が拡がります。だから、もっとたくさんの羊に会いたい!!

2008年は「羊からの羊の毛」を探る旅に出たいと予定しています。

(注)

◆フリース :毛刈りをした羊一頭分の(体の形をした)毛〈毛の状態はグリージー〉

◆グリージー:毛刈りをしたままの脂・草・フンなどが混入している毛

◆トップ :毛を洗いコームやカード機で毛の方向を引き揃えた状態

◆スケール :毛の表面に存在するうろこ状の表皮