食堂にさえ・かん(冠)された、「百姓」という文字・・。

食堂にさえ・かん(冠)された、「百姓」という文字・・。

さいきん見かけない

この文字が、

ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる

ほくりく(北陸)にくると、がぜん・いみ(意味)をもってくる

今回の旅で、

クリンは、そのことを 知りました。

クリンは、そのことを 知りました。

それは、このあたりが、日本有数の米どころ

それは、このあたりが、日本有数の米どころ だから、

だから、

というばかりでは

ありません。

このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」

このあたりが、戦国時代の1世紀、「百姓たちの国」

だったことに

かんけい(関係)しています

(今日は、長文です)

クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と

クリンたちが、今いる「福井県北部」は、昔、「越前国」と

よばれていました。

ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます

ある日、都から、一人のえらい・お坊さんが 布教にやってきます

れんにょ(かんじ:蓮如)っていう・お坊さんです 。

。

れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の

れんにょ(蓮如)は、当時「一向宗」と呼ばれた「浄土真宗」の

リーダーで、

武士やきぞく(貴族)でなく、

庶民を すくうべく、この地に やってきました

庶民を すくうべく、この地に やってきました

れんにょ(蓮如)は、

村のお百姓さんたちに

むかって

言いました。

「

「 心から『南無阿弥陀仏』と唱えれば、必ず極楽に行けるよ。」

心から『南無阿弥陀仏』と唱えれば、必ず極楽に行けるよ。」

戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた

戦や、ねんぐ(年貢)、圧政、ききん(飢饉)などで 苦しみぬいてきた

人々にとって、

これは、まさに

「救いの言葉」・・

しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく

しかも、れんにょ(蓮如)は、見た目かっこよく 、あたまがよく

、あたまがよく

気さくで

しんせつ(親切)な

とおとい・高そう(僧)

百姓たちは、われさきに その手に すがりました

百姓たちは、われさきに その手に すがりました

(←本当は このような方です。)

(←本当は このような方です。)

れんにょ(蓮如)の 布教方法は、

おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で

おふみ(御文)という、百姓にもわかる やさしい言葉で

書いた、きょうてん(教典)を

くばり、

みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、

みんなをあつめて、「講」という、仏教サークルをつくらせる、

というもの。

かが(加賀)、のと(能登)、えっちゅう(越中)

と、

れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、

れんにょ(蓮如)の行く先々で、おふみ(御文)が配られ、

こう(講)ができ、

信者のわ(輪)が

広がりました

おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば

おふみ(御文)には、かかれているのは、たとえば

こんなことです。

「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」

「朝に紅顔あって 世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」

<意味>

「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、

「朝、元気でも、夕方には 死んでるかもしれないから、

しっかり生きな 」

」  みたいなやつです。

みたいなやつです。

そぼく(素朴)

そぼく(素朴) にして、じゅんすい(純粋)

にして、じゅんすい(純粋) な 教えは、

な 教えは、

きびしくて

汚い世界で

生きるしかなかった

百姓の心を、

がっちり・とらえました

一大・ブームとなった

一大・ブームとなった 「一向宗」は、やがて

「一向宗」は、やがて

大きく

まとまりはじめ、

れんにょ(蓮如)の予想以上の

巨大せい(勢)力となって、

しだいに、けん(権)力者に ていこう(抵抗)

信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための

信者たちは、地元の大名を はいじょ(排除)するための

いっき(一揆)を

おこしはじめます

とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし

とくに、「加賀国」(石川県)では、信者が大名をたおし 国をのっとる

国をのっとる

「加賀の一向一揆」

が

おこりましたが、

そのあとが、すごくて、

百姓たちは、

「ここは、一向宗の国だ

ここには、大名なんかいらねえ

ここには、大名なんかいらねえ

俺たちゃ、平和に暮らすぜ

俺たちゃ、平和に暮らすぜ

」

」

と

宣言し、

100年間の間、自分たちだけの国

100年間の間、自分たちだけの国 を、守りぬいたのです

を、守りぬいたのです

(こんなような状態→)  (赤が加賀国)

(赤が加賀国)

戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、

戦国大名たちも、これには、おどろき・手をやき、

おそれましたが、

さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は つぶされて

さいごは、のぶなが(織田信長)が出てきて、一向宗は つぶされて

しまったのでした。。

が

それでも

「

「 信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」

信長は、どんな戦国武将よりも 一向宗の制圧に 骨を折ったはず。」

と

れきし(歴史)にくわしい、

うちのチットは

言ってます。

「

「 あの、うるわしの文化都市・金沢の前身が、百姓の

あの、うるわしの文化都市・金沢の前身が、百姓の

宗教王国だなんて

めちゃ・すごすぎる 」

」

と、

チットは、かんしん(感心)しきり・・

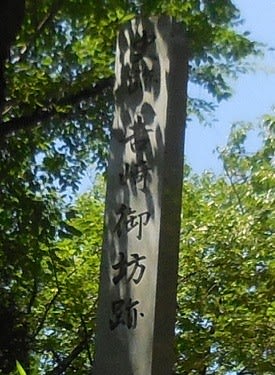

ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった

ところで、「北陸宗教王国」のきてん(起点)となった

ここ

よしざき(吉崎)には、

げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています

げんざい(現在)、「蓮如を顕彰する施設」が いくつか・たっています

「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、

「蓮如像」がある・おやま(御山、「吉崎御坊跡」)には、

おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、

おどう(堂)こそ・もう、ありませんが、

「蓮如上人・お腰掛の石」っていうのがあったり、

その山自体が、吉崎の地形が見わたせる

その山自体が、吉崎の地形が見わたせる 「展望台」に

「展望台」に

なってますし、

ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、

ふもとには、「蓮如上人記念館」があり、

だれでも入れて、カフェもあり ・・

・・

その向かいには、お庭あり

その向かいには、お庭あり 、

、

はくぶつかん(蓮如館)あり 、

、

あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり

あんない(案内)人のおじさんの、かいせつ(解説)あり 、

、

と

見るとこ・いっぱい

見るとこ・いっぱい

てんじ(展示)室とかもていねいに見る人は、

てんじ(展示)室とかもていねいに見る人は、

全部あわせて

2~3時間

かくご(覚悟)したほうが いいと思います

クリンたちの

旅行初日は、

この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、

この、よしざきごぼう(吉崎御坊)めぐりで、

くれていったくらいですから。

(その6、「火消しの蟹の話」につづく)