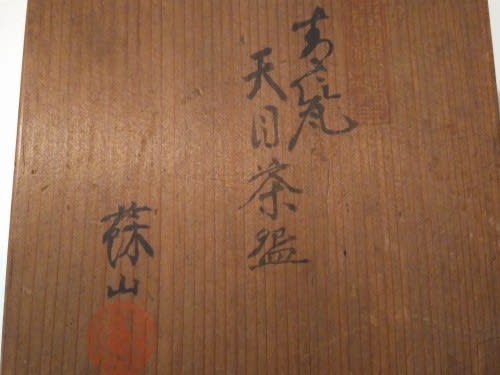

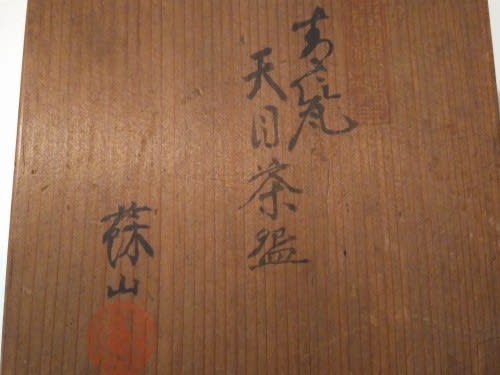

初代諏訪蘇山(嘉永4-大正11年)の青磁天目茶碗です。

家にあった品です。故玩館改修の時、物置同然の茶室の隅に転がっていたのを拾いました(^^;)

径 12.6㎝、高 6.2㎝、高台径 4.0㎝

青磁の写真撮りは本当に難しく、実際の色はもう少し緑がかっています。

見込みに、釉剥がれが丸くあります。意図的なものかどうかはわかりません。

なかなか端正なフォルムです。

高台の露胎部分と釉薬の境目が、ぐるりと錆色に発色しています。このような発色は、青磁尊式大花瓶、鍋島青磁にも見られました。この部分だけがくっきりと錆色になっているので、高台全体に一度鉄釉を塗ってから拭ったのだろうと以前は考えていました。しかし、これだけ同じような例が揃うと、Dr.Kさんのおっしゃるように、胎土の鉄分による発色と考えた方がよさそうです。なぜ、青磁釉際だけが発色するかは不明です。

あるいは、柿南京白象嵌梅鳥紋中皿ブログで考察したように、胎土ではなく、釉薬中の鉄分が釉切れ部分で酸素に触れ、錆色になるのかも知れません。もしそうなら、青磁釉と露胎部分との境だけが発色することが説明できます。

なお、先回ブログの古伊万里青磁小皿には、このような発色は全く見られません。また、伊万里初期青磁陽刻雲龍紋輪花大皿の高台には、最初から鉄釉が塗られていました。

今回の品は、明治の作家物の茶碗です。作家物の出来不出来や評価は、古陶磁以上に難しいです。

そこで、例によって、表面を拡大して見ました。

びっしりと気泡が見られます。しかも、私が今まで観察した中では、一番細かい気泡です。

青磁が、幽玄で神秘的な趣をもつのは、この気泡によるところが大きいと言われています。

諏訪蘇山のこの青磁茶碗は、ひょっとすると、単なる作家物と片付けられない品か?・・・・・・・・・・例によって、ポジティブ思考がムクムクと頭をもちあげてきました(^^;)

そうこうするうちに、面白い学術論文に行き当たりました。

前﨑信也「明治期における清国向け日本陶磁器(1)」デザイン理論、60号, 75-87, 2012年

この論文は、日本の陶磁器の海外への輸出のうちで、これまでほとんど注目されなかった中国、清国市場向けの日本陶磁器に光を当てたものです。

よく知られているように、江戸時代、中国明王朝の衰退により、中国陶磁器にかわって、伊万里焼が世界中へ輸出されました。その後、明治に入り、膨大な量の日本陶磁器が輸出されました。これまで注目されてきたのは、主として欧米向けの輸出陶磁器でした。しかし、現実には、明治期、多量の日本陶磁器が、清国や香港に輸出されていたのです。

この論文中の資料によると、明治20(1887)年前後は、アメリカ、英国、フランスを凌いで、清国向けの輸出が最も多かったのです。その後も、香港を通じて、多量の陶磁器が中国に輸出されました。その85%は安価で粗雑な日用品(主として、美濃、瀬戸の製品)だったのですが、15%ほどは高価で品質の高い精品であったようです。

この精品のなかに、日本で製作された中国古陶磁があったのです。京焼の陶工、二代真清水蔵六は次のように述べています。

「支那に行く物には蘇山氏の靑瓷もあった。其の頃に村田といふ人,宇野といふ人なども靑瓷専門で,宇野氏の方が品物が支那似の強い方で,此の品に弗化水素酸といふ甚だしい劇藥で,砡水晶でも腐らせる藥品があるが,之でマジナイをすると昔の支那靑瓷と同様に釉質が化ける。之に化學的の時代を付けて大阪の小見山といふ古物商が,支那人に賣り渡し,支那骨董店に陳列してあると支那人も買ふ,西洋人も買ふ,日本人も買ふ。品數としては支那へ輸出をした三分の一は日本へ逆輸入したといふ」(上掲論文)

そして、諏訪蘇山自身が、無銘の唐物写しの作品を作り、中国、朝鮮に販売したことを認めています。

「私は從來靑磁は,支那朝鮮て賣つて,内地では殆んどさばきませんでしたが,それが日本へ入つて,何千圓,何百圓といふ高價になつてゐる。横濱の原富太郎氏などは,此私の製したのを,いくらも持つて居られます。また或る富豪が,安南から来たよい靑磁を手に入れたから,參考の爲め見せてやらうといふことで,見せて貰ひましたが,之も私の製作でした。然し私は決して唐物だといふて,ウソついては賣らん,たゞ夫が支那朝鮮や,内地商人の手に渡つて高くなるので。それで或る人は,もつと價を高く賣るがよいと云ひますが,私は自分で樂しんだ滓だから,高く賣らんでもよいと云ふて居るのです」(上掲論文)

あの原富太郎(三渓)も、蘇山の青磁を唐物として沢山もっていたのですね。

古美術商壺中壷の広田不狐斎でさえ、京都産の青磁香炉を元時代の青磁として、仕入れてしまったといいます。それほど、日本製の倣中国古陶磁は質が高かったのです。

このような事情ですから、現在、日本にある中国陶磁器の名品の中に、明治期に日本から輸出された唐物写しが混じっている可能性は十分に考えられるでしょう。

江戸時代から、青木木米や奥田潁川など日本の優れた陶工たちは、唐物に迫ろうと腕を磨きました。その伝統は、明治に入っても生きてたのでしょう。

初代諏訪蘇山は、中国古陶磁を研究して研鑽を重ね、唐物写しの青磁を作り上げました。これらは、無銘だったため、本歌として一人歩きを始めてしまったのです。

優れた陶工なら、ふと、こういった誘惑にかられる事があるのではないでしょうか。加藤藤九郎の永仁の壷もその一つでしょう。

今回の初代諏訪蘇山作、青磁天目茶碗は無銘です。清国へ輸出された精品と同格の品かも知れません。物置同然の茶室に転がっていて、さえない青磁だなあ、というぐらいの物でした。お茶をやるわけでもないし、誰かに差し上げようか、と思っていたのです。

明日からは、違い棚の上段に置くことにしましょう(^.^)