今回帰省し、大野亀のカンゾウや宵乃舞等は、既に投稿済ですので、

その他をまとめてアップしてこの佐渡シリーズを終わりにます。

☆お墓参り

帰省したらそれはもう両親や親戚のお墓参りです。

家の菩提寺は、青嶽山 総源寺、 曹洞宗です。

境内にバラがいっぱい咲いていました。

先代の住職さんが私の中学生の時の恩師でした。たいへんお世話になりました。

☆裏庭の草刈りです。

佐渡の家は、誰も住んでいませんので、時々は様子を見に来る必要があります。

家の前は、駐車場としてコンクリートを打ってありますが、裏は身の丈程の草ぼうぼうです。

2か月もすると直ぐに元に戻るよと言われて適当にすませた。

2階から見て木の奥は沢になっており下に佐渡金山に行く道路が通っている、秋は紅葉する。

木が邪魔して佐渡金山の象徴の”道遊の割戸”見えませんが1分程歩けば見える所がある。

☆親戚(母方の実家)の庭の花達(小学生前に父親病気の為暫く預けられお世話になった家)

▼コウリンタンポポ キク科ヤナギタンポポ属、多年草、繁殖力が強い。

▼ムラサキセンダイハギ(紫千代萩)マメ科 ▼ラナンキュラス キンポウゲ科キンポウゲ属、

▼ギンパイソウ(銀杯草)ナス科アマモドキ属、▼ヒメコバンソウ(姫小判草) イネ科、

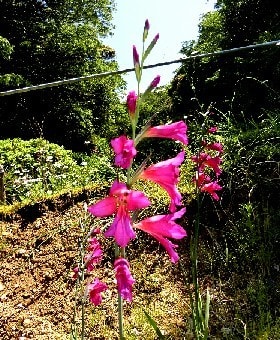

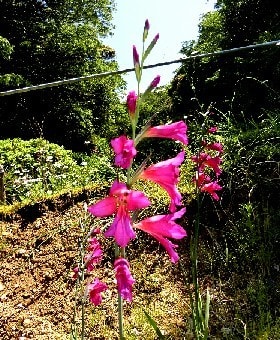

▼ワトソニア アヤメ科ワトソニア属、グラジオラスをシンプルにした感じです。

▼オダマキ キンポウゲ科 ▼カラー サトイモ科オランダカイウ属、

おばさんが花が好きで色々な花があります、春には色々なスイセンが見事です。

☆トキの撮影への思い?

”朱鷺のいる島佐渡島”という位ですから是非とも見たいと(ゲージの中のトキではなく)、、

少し参考までにトキ情報を載せておきます。

生物学上の学名は、ニッポニア・ニッポン、国名が学名になっているのは非常に珍しい。

現在の生息地は、日本、中国、韓国ですが、日本では2003年に野生種が絶滅。

中国から贈呈された子孫を人口飼育し繁殖し、2008年から放鳥されている。

しかし、自然界にはおよそ300羽が生息しているが、未だ定着したレベルに達してないことから

佐渡市民をはじめとする多くの人に積極的に見せることが出来る状況にない。By トキの森公園

環境省 トキ放鳥情報 (2018/6/8 に19羽 放鳥終了)詳細は下記に

https://blog.goo.ne.jp/tokimaster/e/02035e42dd497cf6939fd9e538539752

野生下トキ総個体数 (2018/6/8時点)

推定個体数 300羽(佐渡島 298羽/本州 2羽)

*推定個体数=放鳥トキ個体数+野生下生まれたトキ推定個体数

放鳥トキ個体数 放鳥数 289 生存扱い 163

野生下生まれトキ推定個体数 137

野生生まれ(足環なし個体数) 61 (足環装着された個体) 76

関係者の努力はたいへんなものです。ヒナなどもカラス等に襲われるようです。

単に自生する場所を知りたいだけでは教えてもらえませんが、大体の場所なら

近隣の農家等に迷惑にならないようとのことです。

ただし地元の人は、ねぐらが有り朝に飛び立ち餌場へそして夕方戻って来るようです。

佐渡島でのボランティア作業には、トキ交流会館が便利です。

いきなり行ってトキは簡単には撮れない、しかしラッキーにも見ることは出来ました。

又、ずっとカメラを構えている訳ではなかったので、飛んでいるのを撮ることは失敗でした。

トキを下から見るとトキ色で直ぐに分かりますが、白鷺(ダイサギ)と間違える人がいるが、

トキは、首は太くて短いが伸ばして飛ぶ、嘴は長く下方に湾曲、足は短く飛んでも目立たず。

サギは、長い脚が飛んでる時は目立つ、首は細長いが縮めて飛ぶ。

家の前のツバメで我慢か?

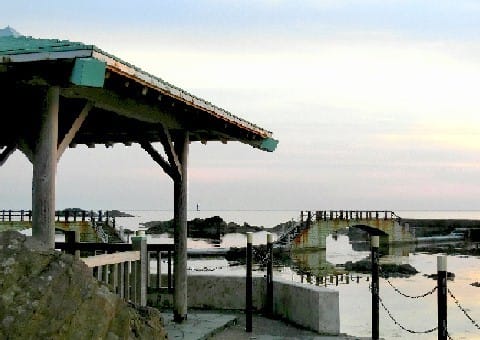

☆フェリーにて恒例のカモメと対面で我慢

又、会う日まで、、、佐渡ともしばしの別れです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

、

、