昨年も4月末に一人だけのアヤメまつりを投稿してましたので、

これは今年版です。

▼アヤメ 和名:アヤメ(菖蒲)

アヤメ科アヤメ属、多年草、花期:5月、

葉はまっすぐに立ち、茎の先端に1~3輪の花を咲かせる多年草です。

多数の茎が株立ちになり、短く這う根茎からは多数のひげ根が伸びています。

アヤメ科アヤメ属、多年草、花期:5月、

葉はまっすぐに立ち、茎の先端に1~3輪の花を咲かせる多年草です。

多数の茎が株立ちになり、短く這う根茎からは多数のひげ根が伸びています。

花の外側に、大きな花びらが3枚あり、これを外花被といい、

基部に黄色い部分があり、筋が網の目の様に入っています。

シロバナアヤメ?

▼チャボアヤメ(三寸アヤメ)

背丈が低いアヤメなのでチャボアヤメとしたが矮性アヤメとした方が良かったかな。

▼イチハツ(一初)

アヤメ科アヤメ属、多年草、中国原産の帰化植物、花期:4月~5月、

アヤメ科の中で一番早く咲くからの名前だそうですが、アヤメ科のシャガの方が先に咲く。

青紫色の花の外側の花(外花被)には付け根部分中ほどまでに鶏冠のような白い襞がある

▼ダッチアイリス(オランダアヤメ)

アヤメ科アヤメ属、多年草、花期:4月~5月、

ジャーマンアイリスより少し早く咲いています。

我が家からのものも参加させます。

▼ジャーマンアイリス(ドイツアイリス)

アヤメ科アヤメ属、多年草、花期:5月~6月、

切花、花壇用に栽培、ヨーロッパ原産の数種のアイリスを交雑した園芸品種。

虹の色(レインボーフラワー)とも呼ばれ、色とりどりの花を咲かせ華やかで品種多い。

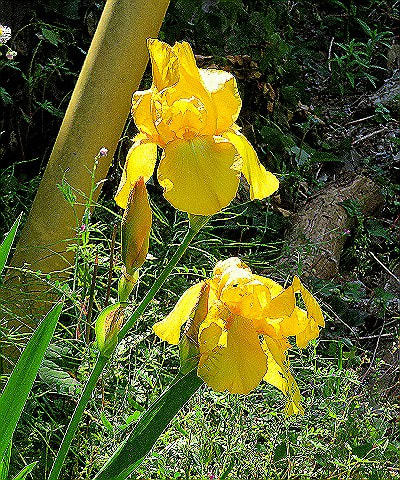

▼キショウブ(黄菖蒲) 別名:イエローアイリス

アヤメ科アヤメ属、多年草、ヨーロッパ原産、花期:4月~5月、

葉がショウブに似て、黄色い花が咲くので この名に。

外側に大きな花びら(外花被片)が3枚。花の中心部に小さな内花被片が3枚ある。

アヤメ科アヤメ属、多年草、ヨーロッパ原産、花期:4月~5月、

葉がショウブに似て、黄色い花が咲くので この名に。

外側に大きな花びら(外花被片)が3枚。花の中心部に小さな内花被片が3枚ある。

▼シャガ(射干) 別名:コチョウカ(胡蝶花)

アヤメ科アヤメ属、多年草、 花期:4月~5月、

木陰などやや湿った所に群生する。中国原産の植物で古くから日本に渡来し、

これが野生化したと言われている。

アヤメ科アヤメ属、多年草、 花期:4月~5月、

木陰などやや湿った所に群生する。中国原産の植物で古くから日本に渡来し、

これが野生化したと言われている。

今年既にシャガは投稿してますが、アヤメ科つながりで参加。

散歩中にはいくらでも出会います。

*5/15追加

アヤメ科アヤメ属で、「いずれがあやめか、かきつばた」の慣用句で 知られる

アヤメに似たカキツバタがありますが、これは浅い水辺に咲き、

花びらの中央が真白な剣型の模様がありことから見分けます。

まだ散歩中にでは見掛けていないので、後日の機会がありましたらと言うことでお終いです。

ー-----------------------------------------------------

左:コデマリ

左:コデマリ