毎年5月14日は、京都三大祭りのひとつ「葵祭 (あおいまつり)の日」

今年は、コロナウイルス蔓延防止のため中止となりました。

外出自粛のために何処にも行けない日が続いていますので、

観覧を楽しみにしていた方も多いことと思います。

そこで、少し古いですが、

2007年に観覧した「路頭の儀」=市中の行列の様子をご紹介します。

新緑の美しい古都の王朝絵巻をお楽しみ下さい。

~ 路頭の儀、巡行時間 ~

10時30分京都御所を出発 ⇒ 河原町通 ⇒ 11時40分下鴨神社到着

14時20分下鴨神社出発 ⇒ 下鴨本通 ⇒ 北大路通 ⇒ 15時30分上賀茂神社到着

~ 葵祭の起源 ~

葵祭の起源は、平安京が建都される百年も前も昔のこと、

国内を見舞った凶作と疫病の流行を治めるため、欽明天皇が

勅使を遣わし「鴨の神」の祭礼を行ったのが初めてでした。

平安時代以降は国家的行事として行われ、現在も王朝風俗の伝統を

色濃く残す上賀茂神社と下鴨神社の例祭。

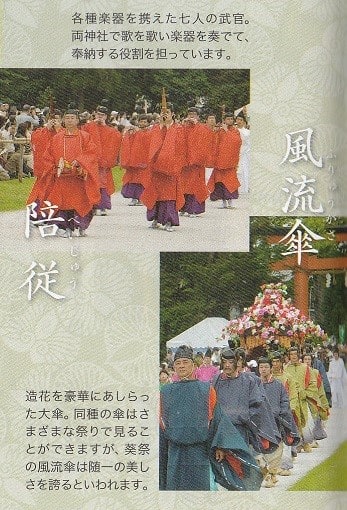

そのハイライトは、祭文の奏上と供物の奉納を行う勅使が、

役人や女人とともに両神社を目指して市内を巡る「路頭の儀」です。

平安時代の着付けを忠実に守った装束と祭名の起源となった「葵の葉」を

身につけた行列からは雅やかな貴族たちの文化が伝わります。

~ 勅使用の牛車 (美しく飾られた御所車) ~

可愛い稚児の先導で下鴨神社の参道を進みます。

下鴨神社は京都有数の古社、南には瑞々しい樹木が茂っており、

「糺の森(ただすのもり)」と呼ばれ平安京が建都される以前の植生が残っています。

有料観覧席は、この参道沿いに設えてあります。

御所にも観覧席はありますが、こちらの観覧席は茂った樹木で日差しが遮られ

涼しい環境で日焼けを気にしなくて良いところが好評でした。

手が届くほどの距離で行列が進んで行きます。

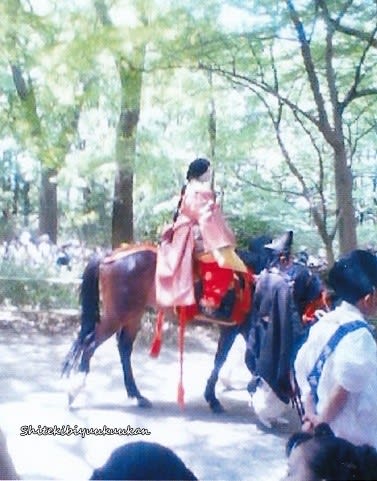

白馬も緊張しながらも一生懸命歩いている様子。

頑張って!と声をかけたくなります。

女人の騎馬姿も優雅です。

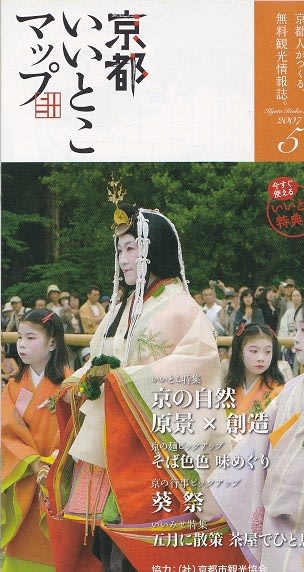

冒頭の写真は葵祭のヒロイン「斎王代(さいおうだい)」です。

古くは未婚の「内親王」が「斎王」として祭事に奉仕して来ましたが、

現在は未婚の市民女性が「斎王の代理」として行列に参加しています。

この路頭の儀は総勢500名が参加します。

美しい衣装や調度が目の当たりに出来る素晴らしいお祭りです。

来年はコロナも収まり、この美しい路頭の儀が観覧できるといいですね。

いずれ観覧しようかと思っておられる方の参考になれば幸いです。

※私のサインの無い写真は「京都いいとこマップ2007年5月」からお借りしました。

参考ー「京都いいとこマップ」発行(株)グラフィック・協力(社)京都観光協会