私は今週11日から13日まで、関西方面に行って来ました。

一番の目的は、昨年から来年まで3年間連続に亘り行われる、高等学校の同期会への参加です。

どうして3年間限定かです。

高校卒業以来もう六十年有余に亘り、ほぼ隔年で実行されてきた同期会です。

私たちはもう十分高齢に達し、幹事の皆さんへの負担も考慮して、次の様に決定しました。

昨年から三年間連続で同期会を開催し、来年でお終いとすることにしました。

と言うわけで、ラスト前の今年の同期会に参加するための来阪です。

このほか、私の両親への東大谷祖廟への墓参もあります。

ついでの墓参と言うつもりは、ございません。

東京から京都へは、最近の物価高騰もからみ、簡単に行ってくる、と言うことが難しいからです。

同期会については、このブログに書くことではありませんので、割愛させていただきます。

ところで「御堂筋イルミネーション」会場の御堂筋は、昭和12年に完成しています。

もしかすると違うかも知れませんが、どこかで次の様なことを聞いたことがあります。

この御堂筋は、非常時には滑走路としても使用できるようにする、と言う事です。

そのため道幅は44mと、当時としては考えられない道幅で、総延長は4040mあるそうです。

同期会終了後、宿泊先のホテルにチェックインします。

その後、11月3日から開催されている、2015年以来の御堂筋イルミネーションを見に出かけました。

この淀屋橋からナンバまでの移動距離は、約3.1kmだそうです。

歩き疲れることも考え、歩行の最遠地点をナンバとしました。

帰路は、宿舎近くの淀屋橋迄地下鉄を利用する事にしました。

大阪市のHPでは、ビルの屋上からと思われるショットもありますが、以下は全て地上からだけです。

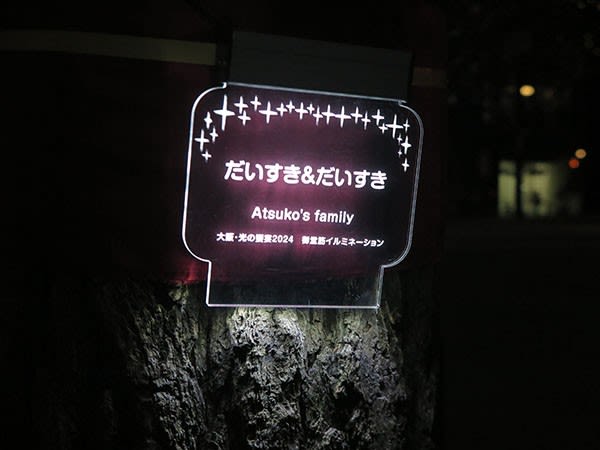

このようなイルミネーションパネルが、所々のイチョウの木に取り付けられています。

このむき正面の建物は、北御堂です。

この北御堂とは通称で、正式には浄土真宗本願寺派 本願寺津村別院と言うお寺さんです。

この通りは、この掲示の通り御堂筋です。

この北御堂とは通称で、正式には浄土真宗本願寺派 本願寺津村別院と言うお寺さんです。

御堂筋は、何時からは記憶に有りませんが、北梅田からナンバまで一方通行になっています。

広いところでは、八車線もあります。

この真ん中の歩道は、かつては車道だったところです。

この右側のイチョウの木と、左側のイチョウの木の間が、元は車道だったのです。

正面のグリコの電飾、非常に有名な物です。

でも、この電飾は私の記憶では、かつては正面戎橋の左側にあった物です。

御堂筋の南端がこの正面高島屋前になります。