全国紙A紙の地域版に掲載された一つの記事を見て,「まだこうなのか」と思い,つぎに「やっぱり,こうなんだな」と感じずにはおれませんでした。それは,関係者の問題意識のレベルにかかわることでもあり,報道記者Uさん(署名入り記事)の歴史認識の問題でもあります。

問題の記事は見出しが「古代体験に2万5千人」「播磨町の大中遺跡」とあり,11月2日付けのものです。記事を読むと,国史跡・大中遺跡で「大中遺跡まつり」「全国古代体験フェスティバル」が同時に開催されたということです。フェスティバルは,遺跡内にある県立考古博物館が全国の博物館や埋蔵文化財センターに呼びかけたもの,とあります。

記事には「小学生が主役の『ヒメミコ』に扮した古代行列とシニア連合会による『火起こしの儀』で開幕」と書かれています。その様子を紹介する写真が一枚。解説には「人気を集めた大中遺跡まつりの火起こし体験コーナー」と説明が付されています。写真には,マイギリ式発火法で参加者が体験している風景が写っていて,ざっと見ただけで8組が体験しています。

さて,なにが問題なのか,です。このことに関連してこれまでに何度か文章化していますので,簡単に触れるだけにしておきます。

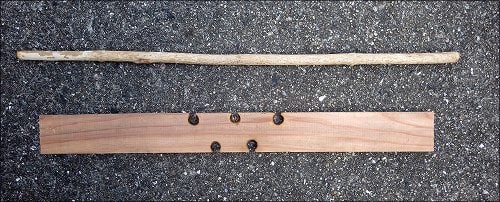

マイギリ式(下写真)は近世(江戸時代)の発明品であって,けっして古代の道具ではないという点に関して。そのことが常識になりつつある今,こんなふうに古代の生活様式とマイギリを結び付けるかのような記事が依然として当たり前のように書かれるのははっきりいって困ったことです。読者に大きな誤解を与える以外の何ものでもありません。

国立吉備青少年自然の家の例ですが,そこでは活動プログラムに火起こし体験が組まれています。そのうちの一つ“舞錐”には次の説明が付されています。「近代になって,儀式用に開発された道具。古代の火起こし方法ではない」。わざわざ断り書きを入れるのは余計な誤解が生じるのを防ぐためでしょう。もしかすると,これまでに誤解が生じた結果講じられた対策なのかもしれません。

もう一つの例を挙げておきます。広報紙『埋文にいがた』(№41/2002年12月25日発行)にコラム『発掘から見えてきた発火具の歴史』 には,以下の記述があります(赤字)。

火鑽棒をどのように回転させるかにより「キリモミ式」「ヒモギリ式」「弓ギリ式」「舞ギリ式」と、分類することができます。しかし、出土遺物の中ではっきり摩擦式発火具といえるものは、現在のところ火鑽板と火鑽棒のみで、この組み合わせの発火法の「キリモミ式」発火法が古代以来行なわれていたと考えられています。

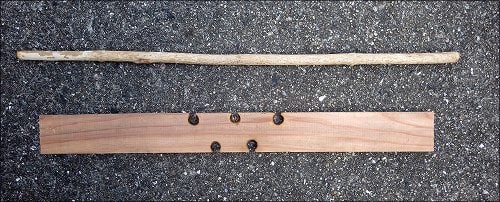

大中遺跡は弥生時代の住居跡ですから,当時の発火法はせいぜいキリモミ式(下写真)とか,ヒモギリ式,あるいはユミギリ式あたりと推定してよいでしょう。鉄はまだ使用されていない時代なので,火打ち式発火法はありませんでした。それが登場するのは鉄器が使われ始めた古墳時代。それも儀式的な程度です。

体験コーナーで,どんな説明があって,担当者はどんな解説をしたのか,気になります。さらには,火起こしの儀で果たしてキリモミ式が採用されたのかどうか,これも気がかりです。

正しい歴史認識から,きちんとした歴史像がかたちづくられます。一度インプットされた誤解は,迷信のごとく頭に巣くいます。これが,人を誤った歴史認識に導くきっかけになります。啓発に関与する人は心得ていただきたいものです。

なお,主催者の考古博物館の担当者はもちろん歴史の専門家ですから,以上の認識は当然あります。こんな断定がなぜできるかといえば,8月に行われた「青少年のための科学の祭典 2014」の配布冊子中p140に,担当者Fさんの原稿『再現! 古代の火おこし』が記載されていて,次の記述(赤字)が見られるからです。

火おこしは博物館などで行われる古代体験の定番メニューです。はずみ車を利用した舞ギリ式が一般的ですが,これは江戸時代中頃に始まった新しい方法で,両手に挟んだ棒を回すモミギリ式や弓を使った弓ギリ式が本来の方法です。

それなら,体験コーナーでどんな配慮があったのか,一層気になってきます。そして,いくら報道の自由だとはいえ,歴史の本質から外れた内容を誤解されやすいかたちで記事にした記者氏に注文を付けたいと思うのです。発火法体験はなんでも結構,参加者に気に入ってもらえば結構,そんな道具と化させてはなりません。

「とりあえず年代考証はきちんとお願いします」。上述の誤解を解こうとしてあちこちで書き,語っている者としての小言です。自身がかつて味わったほろ苦い経験にもとづく自戒の弁でもあります。