金屋の石仏あたりから山邊の道は、地道となり、本当に山裾を歩いているような感じになる。

古道を散策している気分で歩いていくと、山間を流れる小さな小川を渡ったところに平等寺という小さなお寺がある。

もともとは、大神神社の神宮寺であったが、明治時代の廃仏毀釈により、寺院は廃絶し、堂舎はすべて破却されたそうだ。その後、戦後といっても、昭和の終わりぐらいに曹洞宗の寺院として再興されたらしい。

境内は、ほとんど訪れる人もいない、静謐な、清浄なく感じのする空間となっている。境内の様子も、落ち着いたいい感じである。

境内の片隅、山門の脇に、小さな万葉歌碑が置かれている。

歌碑には、「我が衣 色どり染めなむ 味酒 三室の山は 黄葉しにけり」と柿本人麻呂の歌が刻まれており、揮毫は、林房雄という人。歌の意は、私の衣にも黄葉色に染めてほしいものだ。三室の山は、黄葉に色づいているなあというところですかね。三室の山は三輪山のこと。

この辺りは、確かに秋の黄葉はきれいだろうなあという気がする。その頃に、また訪れてみたい。

歌碑の写真が、どうも光が入って上手く写っていないなあ。この万葉歌碑の向かいには、平等寺の開基とされる聖徳太子像が立っている。

境内には、大河ドラマの「西郷どん」の放映に合わせてか島津義弘ゆかりの寺という幟が何本も立てられている。関ヶ原の戦いに敗れた島津義弘をこの寺がかくまったという由緒があるらしい。

この平等寺から山邊の道を歩いていくと、「三輪さん」として知られる大神神社をちょうど拝殿の前に横から入る感じになる。犬養孝さんの「万葉の旅」では、大神神社へ向かう道について、「葉もれ日の森をくぐり、谷に沿い、山鳩の声をきき、うねうねと山裾をめぐるしずかな道」と表現している。この日は、うぐいすの鳴き声を聞きながら、春の訪れを感じつつ、風流な気分でここまで歩いてきた。

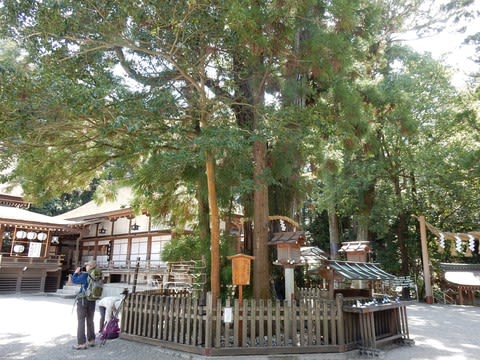

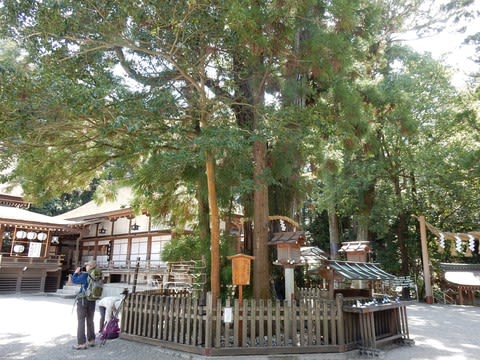

目の前には、同じく「万葉の旅」で 「三輪の神杉」と題名のもとになった杉の木があった。この木には、神蛇(巳さん)がいると言われ、信仰の対象となっている。

大神神社は、日本)でも有数の古社の一つであり、箸墓古墳の被葬者として伝えられる倭迹迹日百襲姫命のもとへ夜ごと偲んでいったのは、大神神社の祭神である大物主命であったと言われる。さらに古くを言えば、大国主命が共に国づくりをしていた少彦名命がいなくなった後、国づくりを協力しようといったのは大物主命であった。崇神天皇の時には、祟り神としての性格も見せている。

そういえば、倭迹迹日百襲姫命が通ってくる大物主命の正体は蛇であったし、雄略天皇の頃には小子部栖軽が三輪山で大蛇を捕まえた話など三輪の神である大物主命と蛇と結びつける伝承も多い。蛇には水神であったり、農耕の神という側面もあるのでそういったことと結びつているのかもしれない。

大和王権と三輪の神は、おそらくかなり古い段階から繋がっているのであろう。

少し話がそれてしまった。「万葉の旅」の中では、三輪の神杉という題で、「味酒を 三輪の祝(ほふり)が 斎(いわ)ふ杉 手触れし罪か 君に逢ひ難き」という丹波大女娘子の歌を取り上げている。愛しい人に逢えずにいるのは、三輪の神杉に触れるような罪を犯したからだろうかというなかなか恋人に会えないつらさを歌ったものである。なお、丹波大女娘子については、丹波地方出身の女官ではないかと言われているが詳しいことはわからない。

何故かは知らないが、この歌と関係はないだろうが、この神杉をお参りしてはる人は女性が多い(と思う)。でもなんとはなくだがどこかでつながっているような気もしないではない。

大神神社には、この歌とは別に長屋王の「味酒を 三輪の祝が 山照らす 秋の黄葉の 散らまく惜しも」という歌を記した歌碑が祈祷殿の前にあったらしいのだが、完全に見逃してしまった。これも、また次回のお楽しみということで(笑)

古道を散策している気分で歩いていくと、山間を流れる小さな小川を渡ったところに平等寺という小さなお寺がある。

もともとは、大神神社の神宮寺であったが、明治時代の廃仏毀釈により、寺院は廃絶し、堂舎はすべて破却されたそうだ。その後、戦後といっても、昭和の終わりぐらいに曹洞宗の寺院として再興されたらしい。

境内は、ほとんど訪れる人もいない、静謐な、清浄なく感じのする空間となっている。境内の様子も、落ち着いたいい感じである。

境内の片隅、山門の脇に、小さな万葉歌碑が置かれている。

歌碑には、「我が衣 色どり染めなむ 味酒 三室の山は 黄葉しにけり」と柿本人麻呂の歌が刻まれており、揮毫は、林房雄という人。歌の意は、私の衣にも黄葉色に染めてほしいものだ。三室の山は、黄葉に色づいているなあというところですかね。三室の山は三輪山のこと。

この辺りは、確かに秋の黄葉はきれいだろうなあという気がする。その頃に、また訪れてみたい。

歌碑の写真が、どうも光が入って上手く写っていないなあ。この万葉歌碑の向かいには、平等寺の開基とされる聖徳太子像が立っている。

境内には、大河ドラマの「西郷どん」の放映に合わせてか島津義弘ゆかりの寺という幟が何本も立てられている。関ヶ原の戦いに敗れた島津義弘をこの寺がかくまったという由緒があるらしい。

この平等寺から山邊の道を歩いていくと、「三輪さん」として知られる大神神社をちょうど拝殿の前に横から入る感じになる。犬養孝さんの「万葉の旅」では、大神神社へ向かう道について、「葉もれ日の森をくぐり、谷に沿い、山鳩の声をきき、うねうねと山裾をめぐるしずかな道」と表現している。この日は、うぐいすの鳴き声を聞きながら、春の訪れを感じつつ、風流な気分でここまで歩いてきた。

目の前には、同じく「万葉の旅」で 「三輪の神杉」と題名のもとになった杉の木があった。この木には、神蛇(巳さん)がいると言われ、信仰の対象となっている。

大神神社は、日本)でも有数の古社の一つであり、箸墓古墳の被葬者として伝えられる倭迹迹日百襲姫命のもとへ夜ごと偲んでいったのは、大神神社の祭神である大物主命であったと言われる。さらに古くを言えば、大国主命が共に国づくりをしていた少彦名命がいなくなった後、国づくりを協力しようといったのは大物主命であった。崇神天皇の時には、祟り神としての性格も見せている。

そういえば、倭迹迹日百襲姫命が通ってくる大物主命の正体は蛇であったし、雄略天皇の頃には小子部栖軽が三輪山で大蛇を捕まえた話など三輪の神である大物主命と蛇と結びつける伝承も多い。蛇には水神であったり、農耕の神という側面もあるのでそういったことと結びつているのかもしれない。

大和王権と三輪の神は、おそらくかなり古い段階から繋がっているのであろう。

少し話がそれてしまった。「万葉の旅」の中では、三輪の神杉という題で、「味酒を 三輪の祝(ほふり)が 斎(いわ)ふ杉 手触れし罪か 君に逢ひ難き」という丹波大女娘子の歌を取り上げている。愛しい人に逢えずにいるのは、三輪の神杉に触れるような罪を犯したからだろうかというなかなか恋人に会えないつらさを歌ったものである。なお、丹波大女娘子については、丹波地方出身の女官ではないかと言われているが詳しいことはわからない。

何故かは知らないが、この歌と関係はないだろうが、この神杉をお参りしてはる人は女性が多い(と思う)。でもなんとはなくだがどこかでつながっているような気もしないではない。

大神神社には、この歌とは別に長屋王の「味酒を 三輪の祝が 山照らす 秋の黄葉の 散らまく惜しも」という歌を記した歌碑が祈祷殿の前にあったらしいのだが、完全に見逃してしまった。これも、また次回のお楽しみということで(笑)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます