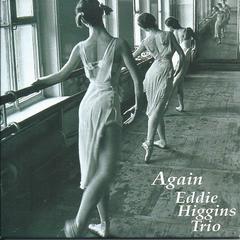

☆今日の一枚 386☆

Clifford Brown

With Strings

菅原文太が亡くなったらしい。高齢だったとはいえ、本当に惜しい人をなくした。芸能界というしがらみの多い場所で、大きな声で反戦・非戦を語った人だ。奥さんのコメントが立派だ。胸をうつ。

七年前に膀胱がんを発症して以来、以前の人生とは違う学びの時間を持ち「朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり」の心境で日々を過ごしてきたと察しております。

「落花は枝に還らず」と申しますが、小さな種を蒔いて去りました。一つは、先進諸国に比べて格段に生産量の少ない無農薬有機農業を広めること。もう一粒の種は、日本が再び戦争をしないという願いが立ち枯れ、荒野に戻ってしまわないよう、共に声を上げることでした。すでに祖霊の一人となった今も、生者とともにあって、これらを願い続けているだろうと思います。

恩義ある方々に、何の別れも告げずに旅立ちましたことを、ここにお詫び申し上げます。

「トラック野郎」も「仁義なき戦い」も見たことはあるが、わたしにとっては秩父事件を題材にしたNHK大河ドラマ『獅子の時代』(1980)が心に残る。「自由自治元年」ののぼりを持って戦場をはしる菅原文太の姿が忘れられない。主役のひとり平沼銑次の役だった。高校生の私の柔らかい心に決定的ともいえる影響を与えた。菅原文太が私と同じ宮城県出身で、仙台一高のOBだと知ったのはずっと後のことだ。そのことを知り、宮城県出身の菅原文太が反戦・非戦を主張してはばからなかったことは、どこか心強く、そして誇らしかった。自分を安全な場所に置かず、世間や時代に抗してでも語るべきことを語ろうとしたその言葉は、耳を傾けるに十分な値打ちをもっている。井上ひさしとの付き合いはもちろん、野村秋介や安藤昇と親しかったのも、どこかに反骨の、反体制の感性があったからかもしれない。

クリフォード・ブラウンの1955年録音作品、『ウィズ・ストリングス』を、僭越ながら菅原文太に捧げたい。もはやタイトルも忘れてしまったが、菅原文太主演のNHKドラマで効果的に使われていたアルバムである。ドラマの中で、「煙が目にしみる」が頻繁にかけられていたように記憶している。レコードをターンテーブルの上にのせ、オーディオ装置の前で、チェアに座ってこのアルバムを聴く、菅原文太の姿が妙に印象に残っている。今夜、同じようにして、このアルバムを聴いてみた。退屈な作品だと思っていたのだが、なぜか胸にしみる。ストレートで情感豊かな演奏だ。菅原文太の訃報に接したせいだろうか。

2014年11月28日、菅原文太死去。反戦・非戦の言葉を語り続けた俳優だった。