『緑と踊るはにわの里』とは、江南町(現・熊谷市)の代名詞でもあります。

その旧・江南町の野原古墳群の唯一の前方後円墳の野原古墳(既に消滅)から出土した埴輪がその形から、

踊る男女とも呼ばれる特徴的な人物埴輪で「踊る埴輪」と呼ばれ一躍有名になりました。

その後の研究から、踊っているのではなく馬を曳いている埴輪。つまり「馬曳人」埴輪というのが現在の

定説になっているようです。踊っていない「踊る埴輪」だったということになってしまいました。

そうした経緯はともかくとして、「踊る埴輪」が出土した和田川左岸の江南台地上に分布する終末期古墳

群の野原古墳群を訪ねてみました。

名 称:野原古墳群(のはらこふんぐん)

形 態:古墳群

時 代:古墳時代終末期~奈良時代(6世紀末~8世紀前半)

現 況:20数基現存

選 定:埼玉県選定重要遺跡(名称:野原古墳群 昭和51年〔1976〕10月1日指定)

所在地:埼玉県熊谷市野原(旧・大里郡江南町)

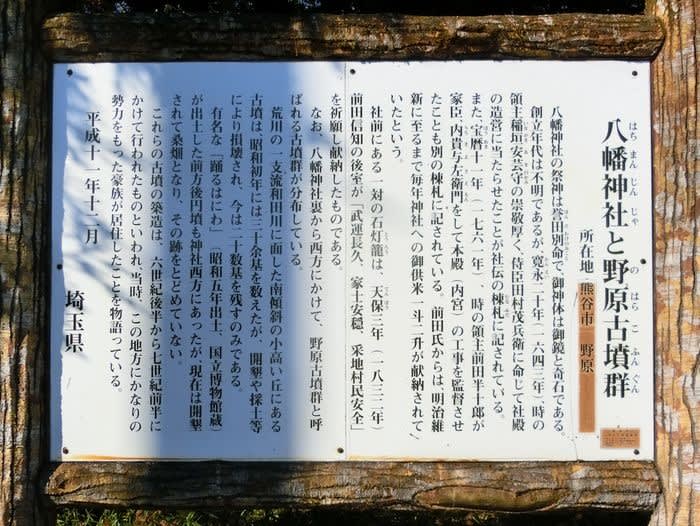

『八幡神社と野原古墳群』説明板

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

八幡神社と野原古墳群

所在地 熊谷市野原

八幡神社の祭神は誉田別命で、御神体は御鏡と奇石である。

創立年代は不明であるが、寛永20年(1643)、時の領主稲垣安芸守の崇敬厚く、侍臣田村茂兵衛に命じ

て社殿の造営に当たらせたことが社伝の棟札に記されている。また、宝暦11年(1761)、時の領主前田

半十郎が家臣、内貴与左衛門をして本殿(内宮)の工事を監督させたことも別の棟札に記されている。

前田氏からは、明治維新に至るまで毎年神社へ御供米一斗二升が献納されていたという。

社前にある一対の石灯籠は、天保3年(1832)前田信知の後室が「武運長久、家士安穏、采地村民安

全」を祈願し献納したものである。

なお、八幡神社裏から西方にかけて、野原古墳群と呼ばれる古墳群が分布している。

荒川の一支流和田川に面した南傾斜の小高い丘にある古墳は、昭和初年には30余基を数えたが、開墾

や採土等により損壊され、今は20数基を残すのみである。

有名な「踊るはにわ」(昭和5年出土、国立博物館蔵)が出土した前方後円墳も神社西方にあったが、

現在は開墾されて桑畑となり、その跡をとどめていない。

これらの古墳の築造は、6世紀後半から7世紀前半にかけて行われたものといわれ、当時、この地方に

かなりの勢力をもった豪族が居住してことを物語っている。

平成11年12月 埼玉県

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

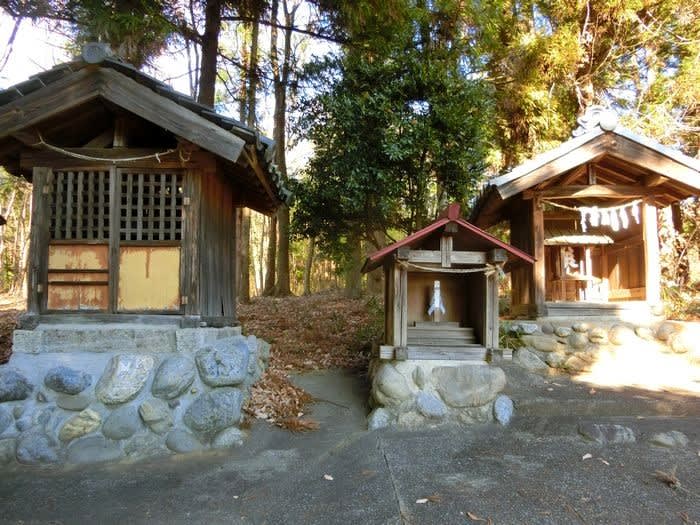

『八幡神社』

『拝殿』

社殿の左方に鎮座する境内末社

神社裏の様子 ここが古墳群と呼ばれる場所ですが、古墳らしきものが見当たりません?

かろうじて古墳と思しき土の盛り上がりを見つけましたが、他はどこにあるのかと更に北側に行っ

てみましたが竹林で古墳らしきものは皆無でした。

再び神社裏に戻りましたが、最初に目にした木の枝が積んである場所が何カ所もあるのが気になり

ました。

残されている古墳(円墳)の墳丘は僅かの高さしかなく、それを保護するためと古墳の位置を示す

ために木の枝を積んだ。つまり、ここが古墳だと勝手に解釈しました。

そう考えてみれば、数こそ数えませんでしたが、20数基はあるようでした。

こんな感じです

木の枝をどかしてみれば墳丘が現れるかもしれませんが、さすがにそれはできません。

台地の裾に並んでいる庚申塔などの石造物

八幡神社と野原古墳群の南方向を拝殿前から 写真中央に東西に流れる和田川があります

現地説明板にもあるよう「踊る男女の埴輪」は国立博物館に所蔵されており、現物を見ることはで

きませんが、野原古墳群の北西約4㎞のところに「押切橋南公園」に踊る男女の埴輪のモニュメント

があります。

「踊る男女の埴輪」モニュメント

散策日:令和3年(2021)12月21日(火)