磧セキを追加しました。

責 セキ・シャク・せめる 貝部

解字 甲骨文から篆文まで「朿シ(武器の一種)+貝(財貨)」の会意形声。朿は、先の尖った武器の一種(トゲの意味もある)。この武器で財貨を力づくで求めること。また転じて、とがめる意となった。また、要求される方から見て、なすべきこと・つとめの意となる。要求される方が、責任をもつのは本末転倒だが、武器をもつ者の強みといえる。現代字は、篆文の上部・朿⇒龶 に変化した責になった。なお、甲骨文では、財貨を集積する意があるが、これは音符にあらわれる。

意味 (1)せめる(責める)。力づくで求める。とがめる。「叱責シッセキ」「自責ジセキ」「呵責カシャク」(呵は、しかる意。しかって責めること)(2)なすべき仕事。つとめ。せめ。「責務セキム」「責任セキニン」「重責ジュウセキ」

イメージ

「財貨を求める」(責・債)

出された財貨を「つみかさねる」(積・癪・績・漬・簀・蹟・磧)

音の変化 セキ:責・積・績・蹟・磧 サイ:債 サク:簀 シ:漬 シャク:癪

財貨を求める

債 サイ・かり イ部

解字 「イ(人)+責(責め)」の会意形声。責めを負わされた人の意。金銭などを返す義務を負う人。また、その義務をいう。逆の立場から、かしの意もある。

意味 (1)かり(債り)。「債務サイム」「負債フサイ」 (2)かし。貸した金銭。「債権サイケン」 (3)債券の略。(国・地方公共団体などが資金を借り入れるため発行する有価証券)「国債コクサイ」「公債コウサイ」

つみかさねる

積 セキ・つむ・つもる 禾部

解字 「禾(穀物)+責(つみかさねる)」の会意形声。要求に応じて納められた穀物が、積み重ねられたさまをいう。

意味 (1)つむ(積む)。つもる(積もる)。「積載セキサイ」「積雪セキセツ」 (2)たくわえる。「蓄積チクセキ」 (3)掛け算の答え。 (4)大きさ。「容積ヨウセキ」 (5)つもり。もくろむ。「積極セッキョク」(自ら進んで行う。⇔消極)

癪 シャク 疒部

解字 「疒(やまい)+積(つもる)」の会意形声。身体や心に積もったものが急に出る発作などの症状。

意味 (1)胸や腹が急に痛くなること。さしこみ。「癪気シャッキ」 (2)急に怒ること。「癇癪カンシャク」(感情を一度にぶちまける性質)

績 セキ・うむ・つむぐ 糸部

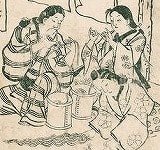

麻糸を績(う)み苧桶おぼけにいれる女たち(菱川師宣「和国百女」より)

解字 「糸(いと)+責(つみかさねる)」の会意形声。麻や苧麻(からむし)などの皮を細かく裂き、それを長くつないでよりあわせること(績む)。植物繊維から糸を作り出すことは手わざと根気を必要とし、その結果、苧桶の中につみかさなった糸は貴重品であり、すぐれた結果となる。積が実った穀物を積み重ねるのに対し、績は糸をつむぎだした仕事の成果をいう。

意味 (1)うむ(績む)。つむぐ(績ぐ)。つないでよりをかけて糸にする。「紡績ボウセキ」(紡も績も、つむぐ意)「績女セキジョ」(糸績(つむ)ぎする女) (2)わざ。しごと。また、その結果。「業績ギョウセキ」「成績セイセキ」 (3)てがら。すぐれた結果。「功績コウセキ」

漬 シ・つける・つかる 氵部

解字 「氵(みず)+責(つみかさねる)」の会意形声。水の中に物をつみ重ねる意。

意味 (1)つける(漬ける)。水などの中につける。ひたす。「漬け物」「塩漬け」 (2)ひたる。つかる(漬かる)。「漬浸シシン」(水につかる)

簀 サク・す・すのこ 竹部

解字 「竹(たけ)+責(つみかさねる)」の会意形声。細くした竹などを一本一本上から積み重ねて紐で編んだもの。

葭簀(よしず)(「ActivePhotoStyle」より)

意味 す(簀)。すのこ(簀)。篠竹や割り竹や葦を紐で編んだもの。もとは寝台に敷いた竹製のござをいった。現在は、すだれとして使ったり、海苔を干す海苔簀や、鮨をまく巻き簀などに用いる。「葭簀よしず」(葭で編んだ簀で日除けなどに用いる)「簀子すのこ」(①竹や葦の簀。②水切りのため竹や木を間隔をおいて張った台)「生簀いけす」(川や池の一部を簀で囲い、獲った魚を一時的に飼育する施設)

磧 セキ・シャク・かわら 石部

解字 「石(小石)+責(つみかさなる)」の会意形声。小石がつみかさなる河原。また、小石の多い砂漠をいう。

意味 (1)かわら(磧)。川原の小石の重なったところ。「磧礫セキレキ」(川原の小石) (2)砂漠。砂原。「磧中セキチュウ」(砂漠の中)「延磧エンセキ」(延びる砂漠)「沙磧サセキ」(沙漠)

蹟 セキ 足部

解字 「足(あし)+責(つみかさねる)」の会意形声。人が足を踏み重ねること。あしあと。転じて、人のおこないの積み重ねをいう。常用漢字でないため、跡に置き換えることが多い。

意味 あと(蹟)。あしあと。建物の土台のあと。物事がおこなわれたあと。「遺蹟イセキ」(=遺跡)「旧蹟キュウセキ」(=旧跡)「史蹟シセキ」(=史跡)「筆蹟ヒッセキ」(=筆跡)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

責 セキ・シャク・せめる 貝部

解字 甲骨文から篆文まで「朿シ(武器の一種)+貝(財貨)」の会意形声。朿は、先の尖った武器の一種(トゲの意味もある)。この武器で財貨を力づくで求めること。また転じて、とがめる意となった。また、要求される方から見て、なすべきこと・つとめの意となる。要求される方が、責任をもつのは本末転倒だが、武器をもつ者の強みといえる。現代字は、篆文の上部・朿⇒龶 に変化した責になった。なお、甲骨文では、財貨を集積する意があるが、これは音符にあらわれる。

意味 (1)せめる(責める)。力づくで求める。とがめる。「叱責シッセキ」「自責ジセキ」「呵責カシャク」(呵は、しかる意。しかって責めること)(2)なすべき仕事。つとめ。せめ。「責務セキム」「責任セキニン」「重責ジュウセキ」

イメージ

「財貨を求める」(責・債)

出された財貨を「つみかさねる」(積・癪・績・漬・簀・蹟・磧)

音の変化 セキ:責・積・績・蹟・磧 サイ:債 サク:簀 シ:漬 シャク:癪

財貨を求める

債 サイ・かり イ部

解字 「イ(人)+責(責め)」の会意形声。責めを負わされた人の意。金銭などを返す義務を負う人。また、その義務をいう。逆の立場から、かしの意もある。

意味 (1)かり(債り)。「債務サイム」「負債フサイ」 (2)かし。貸した金銭。「債権サイケン」 (3)債券の略。(国・地方公共団体などが資金を借り入れるため発行する有価証券)「国債コクサイ」「公債コウサイ」

つみかさねる

積 セキ・つむ・つもる 禾部

解字 「禾(穀物)+責(つみかさねる)」の会意形声。要求に応じて納められた穀物が、積み重ねられたさまをいう。

意味 (1)つむ(積む)。つもる(積もる)。「積載セキサイ」「積雪セキセツ」 (2)たくわえる。「蓄積チクセキ」 (3)掛け算の答え。 (4)大きさ。「容積ヨウセキ」 (5)つもり。もくろむ。「積極セッキョク」(自ら進んで行う。⇔消極)

癪 シャク 疒部

解字 「疒(やまい)+積(つもる)」の会意形声。身体や心に積もったものが急に出る発作などの症状。

意味 (1)胸や腹が急に痛くなること。さしこみ。「癪気シャッキ」 (2)急に怒ること。「癇癪カンシャク」(感情を一度にぶちまける性質)

績 セキ・うむ・つむぐ 糸部

麻糸を績(う)み苧桶おぼけにいれる女たち(菱川師宣「和国百女」より)

解字 「糸(いと)+責(つみかさねる)」の会意形声。麻や苧麻(からむし)などの皮を細かく裂き、それを長くつないでよりあわせること(績む)。植物繊維から糸を作り出すことは手わざと根気を必要とし、その結果、苧桶の中につみかさなった糸は貴重品であり、すぐれた結果となる。積が実った穀物を積み重ねるのに対し、績は糸をつむぎだした仕事の成果をいう。

意味 (1)うむ(績む)。つむぐ(績ぐ)。つないでよりをかけて糸にする。「紡績ボウセキ」(紡も績も、つむぐ意)「績女セキジョ」(糸績(つむ)ぎする女) (2)わざ。しごと。また、その結果。「業績ギョウセキ」「成績セイセキ」 (3)てがら。すぐれた結果。「功績コウセキ」

漬 シ・つける・つかる 氵部

解字 「氵(みず)+責(つみかさねる)」の会意形声。水の中に物をつみ重ねる意。

意味 (1)つける(漬ける)。水などの中につける。ひたす。「漬け物」「塩漬け」 (2)ひたる。つかる(漬かる)。「漬浸シシン」(水につかる)

簀 サク・す・すのこ 竹部

解字 「竹(たけ)+責(つみかさねる)」の会意形声。細くした竹などを一本一本上から積み重ねて紐で編んだもの。

葭簀(よしず)(「ActivePhotoStyle」より)

意味 す(簀)。すのこ(簀)。篠竹や割り竹や葦を紐で編んだもの。もとは寝台に敷いた竹製のござをいった。現在は、すだれとして使ったり、海苔を干す海苔簀や、鮨をまく巻き簀などに用いる。「葭簀よしず」(葭で編んだ簀で日除けなどに用いる)「簀子すのこ」(①竹や葦の簀。②水切りのため竹や木を間隔をおいて張った台)「生簀いけす」(川や池の一部を簀で囲い、獲った魚を一時的に飼育する施設)

磧 セキ・シャク・かわら 石部

解字 「石(小石)+責(つみかさなる)」の会意形声。小石がつみかさなる河原。また、小石の多い砂漠をいう。

意味 (1)かわら(磧)。川原の小石の重なったところ。「磧礫セキレキ」(川原の小石) (2)砂漠。砂原。「磧中セキチュウ」(砂漠の中)「延磧エンセキ」(延びる砂漠)「沙磧サセキ」(沙漠)

蹟 セキ 足部

解字 「足(あし)+責(つみかさねる)」の会意形声。人が足を踏み重ねること。あしあと。転じて、人のおこないの積み重ねをいう。常用漢字でないため、跡に置き換えることが多い。

意味 あと(蹟)。あしあと。建物の土台のあと。物事がおこなわれたあと。「遺蹟イセキ」(=遺跡)「旧蹟キュウセキ」(=旧跡)「史蹟シセキ」(=史跡)「筆蹟ヒッセキ」(=筆跡)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。