以イと台タイ・ダイの関係

以イの甲骨文第一字は人が物を携えた形。下の第二字は人を略した形。意味は、①もたらす。物を持ってくる。②人や集団を「ひきいる」、③もって・そこで(接続の助辞)、などの意味で使われている[甲骨文字辞典]。金文は甲骨第二字の形が引き継がれ、篆文(秦)で人がついた形に戻り、隷書(漢)で「レ+人」と大きく形が変わった。現代字の以は「レ+ヽ(点)」が甲骨文字第2字および金文の携えた物を表しており、そこに人がついた以になった。現在の意味は、①~から。~より。②もって(以て)。③もちいる(=用)。④ひきいる(率いる)などになる。音符「以イ」へ

一方、篆文の第二字(下段)は現代字の已イに変化したという説があるが、定説にはなっていない。

台イ・タイ・ダイとはどんな字か。

台イ・タイ・ダイは金文から出現した。甲骨文の、人が物を携えた形の略体である「もたらされた物」に口がついた形である。この字はどんな意味をもつのか? まず台の字は、イ・タイ・ダイの3つの発音をもつ。イの発音は上部の以イの発音なので形声字として続いている。さらにタイ・ダイの発音が生まれたことになる。

イの発音である台イには、どんな意味があるのか

[字統]によると、台イの金文は後期の列国期から、もって(台って)の意味があるとする。すると、もって(以って)と同じであり、当初は台イと以イは同じ意味で用いられていた。また[説文解字]は「說(よろこぶ)也。口に従い㠯イ声。発音はイ。(與之切)」とする(㠯イの正確な字は上の口⇒コで左が空くがパソコンで出ないので㠯イを用いる)。[字統]は、戦国期以後に怡イ(よろこぶ)と一人称の台イ・われの意味が出たとする。

タイの発音

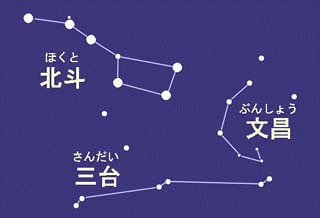

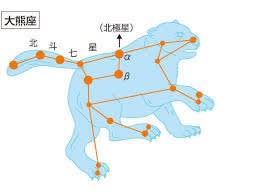

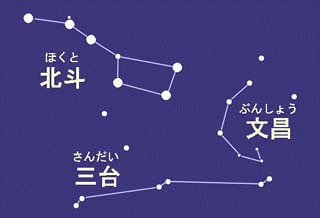

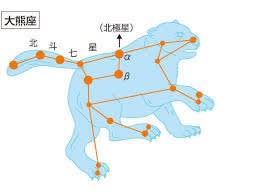

タイの発音では星の名に当てる。おおぐま座は、北斗・文昌・三台に分かれ、三台サンタイは、熊のそれぞれのつまさきの星2つを結んで「三台」という星座になっている。

おおぐま座の主な星(ミマスの部屋)と「大熊座」(ウィキペディア)

星座の星の意味から、三公(最高の地位にあって天子を補佐する三人)の意味になり、それぞれ、台衡タイコウ・台槐タイカイ・台臣タイシンと言った。また、三公に敬意を表す意味から、敬語ともなる。「台覧タイラン」(貴人が覧る)「台翰タイカン」(人の手紙の敬称)

その他の発音(チ・シ・ヤ)

台には、このほかに治チ・始シ・冶ヤの発音があるが形声字であり、それぞれの字形で説明します。以上、前置きでした。

台 タイ・イ 口部

意味 (1)よろこぶ。「虞舜グシュン不台フイ(よろこばず)」(虞と舜はよろこばなかった。史記・太史公自序)(=怡イ) (2)われ(台)。「以輔台徳」(以(もっ)て台(わが)徳(とく)を輔(たす)く」(書経・説命) (3)星の名。「三台星サンタイセイ」(=三公。中国で最高の位にある三つの官職)

台[臺] ダイ・タイ 口部

解字 篆文は臺ダイ・タイで「高の変形の上部(高い)+至(いたる)」の会意。高い建物に至る、即ち、丘の上のうてな・高殿の意。新字体は、この字を発音が同じ「台」に置き換えた。

意味 (1)うてな。高い建物。「灯台トウダイ」「楼台ロウダイ」(たかどの) (2)高く平らな土地「台地ダイチ」「高台たかだい」 (3)物を乗せる道具。「鏡台キョウダイ」「寝台シンダイ」「舞台ブタイ」 (4)仕事などのもとになるもの。「台帳ダイチョウ」「台本ダイホン」 (5)すげ。草の名。 (6)地名。「台湾タイワン」(旧字は臺灣)

イメージ 臺の意味である「うてな・高殿」、以イの甲骨文から続く意味である「もたらす」、その他に「会意形声字」がある。

「うてな・高殿」(台[臺]・擡[抬]・薹)

「もたらす」(胎・苔・颱・殆・怡・貽)

「会意形声字」(怠・駘・冶・飴・始・治)

音の変化 ダイ・タイ:台 タイ:擡・薹・胎・殆・怠・駘・苔・颱 イ:怡・貽・飴 シ:始 チ・ジ:治 ヤ:冶

うてな・高殿

擡[抬] タイ・もたげる 扌部

解字 「扌(て)+臺(意味③の物をのせる道具)」の会意形声。物をのせている台を手でもちあげること。抬タイは新字体に準じた字。

意味 もたげる(擡げる)。もちあげる。「擡頭タイトウ」(頭をもちあげる)「擡挙タイキョ」(①もちあげる。②人をひきあげる。)「擡眼タイガン」(眼をあげてみる。明確にする)

薹 タイ・ダイ・とう 艸部

ふきのとう(web雑記より)

ふきのとう(web雑記より)

解字 「艸(くさ)+臺(意味⑤。すげ)」の会意形声。艸をつけて、すげの意味を確認した字。また。野菜などの花をつける茎の伸び出たもの。アブラナやフキなどの花軸や花茎。

意味 (1)はますげ。かさすげ。カヤツリグサ科の多年草。 (2)とう(薹)。野菜などの花をつける茎の伸び出たもの。「蕗の薹」(フキのとう)「薹とうが立つ」(①とうがのびる。固くて食べられなくなる。②さかりが過ぎる)「薹立ち」(花をつける茎が伸びること。)

もたらす

胎 タイ・はらむ 月部にく

解字 「月(からだ)+台(もたらす)」の会意形声。身体の中に赤子がもたらされること。みごもる・はらむ意。

意味 (1)はらむ(胎む)。みごもる。「受胎ジュタイ」「懐胎カイタイ」「胎児タイジ」「堕胎ダタイ」 (2)子の宿るところ。「胎盤タイバン」「母胎ボタイ」

苔 タイ・こけ 艸部

篆文(説文解字)

篆文(説文解字)

解字 [説文解字]の字形は「艸(くさ)+治」の菭で「水衣・水青衣(同注)」とする。水青衣とは粋な解字だが、私は「艸(くさ)+氵(みず)+台(もたらす)」で、水(水分)がもたらす芽生えたばかりの草のような苔(こけ)と解字したい。現在の字形は氵がとれた苔になった。日本語の「こけ」は木毛に通じ、木に生えた毛のようなものの意。

意味 こけ(苔)。コケ類の総称。「蘚苔センタイ」(こけ類)「海苔のり」「苔茵タイイン」(こけのしとね)「苔径タイケイ」(苔の小道)

颱 タイ 風部

解字 「風(かぜ)+台(もたらす)」の会意形声。強い風をもたらす意で暴風雨をいう。現在は風を略した台を用いる。

意味 たいふう(颱風)。台風。海上に発生して島や陸地を襲う竜巻状の暴風雨。

殆 タイ・あやうい・ほとんど 歹部がつへん

解字 「歹(死)+台(もたらす)」の会意形声。死をもたらす恐れで、死のきざしがすること。

意味 (1)あやうい(殆うい)。危険。あやうくする。「危殆キタイ」(非常にあぶないこと)「疑殆ギタイ」(疑いおそれる) (2)ほとんど(殆ど)。おそらく。きっと。

怡 イ・よろこぶ 忄部

解字 「忄(心)+台(もたらす)」の会意形声。[説文解字]は「台イは説(よろこ)ぶ也」とし、「史記」にも「諸呂(呂氏一族)台(よろこば)ず」(太子公自序)と、よろこぶ意味がある。しかし、よろこぶ意味は台の音符字では他にない。私は台の、もたらす意が転じ、もたらされた物をよろこぶ意味になったと解釈したい。こころがやわらぐこと。心がなごみ楽しむこと。

意味 よろこぶ(怡ぶ)。やわらぐ。「怡顔イガン」(やわらいだ顔つき)「怡怡イイ」(なごやかに楽しむさま)「怡悦イエツ」(楽しみ喜ぶ)

貽 イ・おくる・のこす 貝部

解字 「貝(財貨)+台(もたらす)」の会意形声。財貨をもたらすこと。おくる意と、おくったものが残る意とある。同音の遺イと同じ構造の字。熟語は、のこす意がほとんど。

意味 (1)おくる(貽る)。人に財物をおくる。 (2)のこす(貽す)。「貽訓イクン」(先人の残したおしえ。遺訓)「貽範イハン」(手本をのこす)「貽悔イカイ」(悔いをのこす)

会意形声字

怠 タイ・おこたる・なまける 心部

解字 金文は「人が腰を掛けた形+以の古形+心」で、ゆったりと座っている心から、なまける意。篆文から、「台タイ+心」の怠タイになった。

意味 おこたる(怠る)。なまける(怠ける)。たるむ。「怠惰タイダ」(なまけてだらしない)「怠慢タイマン」「怠業タイギョウ」(ストライキ)「怠懈タイカイ」(精神がたるむ)

駘 タイ・ダイ 馬部

解字 「馬(うま)+台(=怠。なまける)」の会意形声。なまける馬で、うごきの鈍い馬をいう。

意味 (1)にぶい。のろい。駑馬ドバ。「駑駘ドタイ」(駑も駘も、にぶい意) (2)のどかである。ゆったりしている。「駘蕩タイトウ」(①駘はのどか、蕩はのびやかの意。②しまりがない)「春風駘蕩シュンプウタイトウ」(春風がふき、のどかでのびのびしたさま)

冶 ヤ 冫部

解字 金文の冶は非常に多く約30字あり、それぞれが異なる。代表的なものを3種挙げると、第一字(上)は、「刀+二(青銅の延べ棒2つ)+火(大とハ)」の会意。青銅の延べ棒2つを火で溶かして刀をつくること。第二字(下)は、「斜めの二(延べ棒2つ)+刀+牙口(牙邑=邪ヤの略体)」で、延べ棒2つで刀を作り発音がヤを表す。第三字(右下)は「刀+二(延べ棒2つ)+土(埜ヤの略体)」で、延べ棒2つで刀を作り発音がヤを表す。(第二・三字の解字は私見です。)

篆文の[説文解字]は「銷(とかす)也。仌(冫)に従い台聲。発音は羊者切(ヨアyoa)とし、延べ棒二本を仌に変え、発音を台(yoa⇒ya)にした。台の発音でヤになるものは他になく、[説文解字]の強引な造字である。現代字は冶ヤになった。金属を溶かして加工して製品を作る意味を表す。

意味 (1)とかす。いる。金属をとかす。「冶金ヤキン」(金属を溶かし精錬する)「冶鉄ヤテツ」「銷冶ショウヤ」(銷も冶も、とかす意)「陶冶トウヤ」(陶器を造り鋳物をいる。人材を養成すること)「冶者ヤシャ」(鋳物師) (2)とける⇒やわらかい意から、なよなよとしてなまめかしい意。「冶容ヤヨウ」(なまめかしい姿)「冶郎ヤロウ」(なまめかしい装いの男)(3)[日本]「鍛冶カジ」とは、かなうち(金打)の変音で金属を打ち鍛えて器物をつくること。「刀鍛冶かたなかじ」「鍛冶屋かじや」

飴 イ・あめ 食部

飴あめ(麦芽糖)の作り方(中国のサイト)

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=7966165226623931526

①小麦の種子に水をやり発芽させる。

②発芽麦をミキサーに入れて粉々にする。

③水分を多めにいれたご飯を炊き、鍋にうつし②の麦芽片を入れて混ぜる。

④暖かい所に数時間置くと糖化し液が多く出るので、布の袋にいれて絞る。

⑤しぼり汁を鍋にいれて加熱すると飴ができる。

解字 金文第一字(上)は「食(たべもの)+皿(うつわ)+異イの略体(異なる)」の会意形声。皿(うつわ)の中の以前と異なるものになった食品の飴。第二字は皿がなくなった「食(たべもの)+異イの略体」。ここで異イは異なる意と飴の発音を表す。篆文は「食(たべもの)+台(イ)」となり、イという名の食べ物であめをいう。飴の左辺は食と書いても可。異イと飴イは、上古音・中古音とも共通である。

意味 あめ(飴)。米・芋などの澱粉を麦芽で糖分にかえた食物であるアメ。「水飴みずあめ」「飴細工あめざいく」「飴煮あめに」「飴糖イトウ」(飴も糖も、あめの意。あまい)「飴蜜イミツ」(あめと、はちみつ。あまいこと)

始 シ・はじめる・はじまる 女部

解字 金文第一・二字(上下)は、「女(おんな)+司シborder="0"> (口は離れている)」の形声。司シは嗣シ(つぐ・よつぎ)に通じ女のよつぎで、最初に生まれた女の子・長女の意。第三字は「司の上部+以の古字+女」が使われている。篆文は「女+台シ」となり、説文解字は「女の初めなり」とし長女の意味とするが、清代になると[説文解字注]は「裁は皆衣の始めと為す」として裁縫で衣をつくり始める意とする。長女の意から、のちに物事のはじめ・はじまる意に転用され、始に意味の変化が起こった。字形は隷書を経て始になった。

意味 (1)はじめる(始める)。はじまる(始まる)。「開始カイシ」「始動シドウ」「年始ネンシ」 (2)物事のおこり。「始祖シソ」

治 チ・ジ・おさめる・おさまる・なおる・なおす 氵部

解字 「氵(水)+台(ジ・チ)」の形声。古くは山東省にあった川の名前。洪水で破損した堤つつみをなおしたことから、治チ・ジで水をおさめる意に仮借カシャ(当て字)され、さらに転じて、世の中をおさめる、病気をおさめる意ともなった。

意味 (1)おさめる(治める)。水をおさめる。「治水チスイ」「治山チサン」(洪水を防ぐために植林する) (2)おさめる。(治める)。おさまる(治まる)。乱れを正す。取り締まる。「治安チアン」 (3)国をおさめる。「政治セイジ」「統治トウチ」 (3)なおす(治す)。なおる(治る)。「治療チリョウ」「治癒チユ」(病気やけががなおる)「全治ゼンチ」

笞 チ・むち 竹部

解字 「竹(たけ)+台チ(=治の略体)」の形声、チは治(おさめる。治安)に通じ、治安(取り締まる)のため、竹の細い棒で相手を打つ笞(むち)をいう。

意味 (1)むち(笞)。罪人などを打つ竹のむち。「笞撃チゲキ」(むちうつ)「笞杖チジョウ」(笞の刑とたたく棒の杖ジョウでうつ刑) (2)むちうつ(笞つ)。「笞刑チケイ」(むちを打つ刑罰)「笞辱チジョク」(笞で打ってはずかしめる)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

以イの甲骨文第一字は人が物を携えた形。下の第二字は人を略した形。意味は、①もたらす。物を持ってくる。②人や集団を「ひきいる」、③もって・そこで(接続の助辞)、などの意味で使われている[甲骨文字辞典]。金文は甲骨第二字の形が引き継がれ、篆文(秦)で人がついた形に戻り、隷書(漢)で「レ+人」と大きく形が変わった。現代字の以は「レ+ヽ(点)」が甲骨文字第2字および金文の携えた物を表しており、そこに人がついた以になった。現在の意味は、①~から。~より。②もって(以て)。③もちいる(=用)。④ひきいる(率いる)などになる。音符「以イ」へ

一方、篆文の第二字(下段)は現代字の已イに変化したという説があるが、定説にはなっていない。

台イ・タイ・ダイとはどんな字か。

台イ・タイ・ダイは金文から出現した。甲骨文の、人が物を携えた形の略体である「もたらされた物」に口がついた形である。この字はどんな意味をもつのか? まず台の字は、イ・タイ・ダイの3つの発音をもつ。イの発音は上部の以イの発音なので形声字として続いている。さらにタイ・ダイの発音が生まれたことになる。

イの発音である台イには、どんな意味があるのか

[字統]によると、台イの金文は後期の列国期から、もって(台って)の意味があるとする。すると、もって(以って)と同じであり、当初は台イと以イは同じ意味で用いられていた。また[説文解字]は「說(よろこぶ)也。口に従い㠯イ声。発音はイ。(與之切)」とする(㠯イの正確な字は上の口⇒コで左が空くがパソコンで出ないので㠯イを用いる)。[字統]は、戦国期以後に怡イ(よろこぶ)と一人称の台イ・われの意味が出たとする。

タイの発音

タイの発音では星の名に当てる。おおぐま座は、北斗・文昌・三台に分かれ、三台サンタイは、熊のそれぞれのつまさきの星2つを結んで「三台」という星座になっている。

おおぐま座の主な星(ミマスの部屋)と「大熊座」(ウィキペディア)

星座の星の意味から、三公(最高の地位にあって天子を補佐する三人)の意味になり、それぞれ、台衡タイコウ・台槐タイカイ・台臣タイシンと言った。また、三公に敬意を表す意味から、敬語ともなる。「台覧タイラン」(貴人が覧る)「台翰タイカン」(人の手紙の敬称)

その他の発音(チ・シ・ヤ)

台には、このほかに治チ・始シ・冶ヤの発音があるが形声字であり、それぞれの字形で説明します。以上、前置きでした。

台 タイ・イ 口部

意味 (1)よろこぶ。「虞舜グシュン不台フイ(よろこばず)」(虞と舜はよろこばなかった。史記・太史公自序)(=怡イ) (2)われ(台)。「以輔台徳」(以(もっ)て台(わが)徳(とく)を輔(たす)く」(書経・説命) (3)星の名。「三台星サンタイセイ」(=三公。中国で最高の位にある三つの官職)

台[臺] ダイ・タイ 口部

解字 篆文は臺ダイ・タイで「高の変形の上部(高い)+至(いたる)」の会意。高い建物に至る、即ち、丘の上のうてな・高殿の意。新字体は、この字を発音が同じ「台」に置き換えた。

意味 (1)うてな。高い建物。「灯台トウダイ」「楼台ロウダイ」(たかどの) (2)高く平らな土地「台地ダイチ」「高台たかだい」 (3)物を乗せる道具。「鏡台キョウダイ」「寝台シンダイ」「舞台ブタイ」 (4)仕事などのもとになるもの。「台帳ダイチョウ」「台本ダイホン」 (5)すげ。草の名。 (6)地名。「台湾タイワン」(旧字は臺灣)

イメージ 臺の意味である「うてな・高殿」、以イの甲骨文から続く意味である「もたらす」、その他に「会意形声字」がある。

「うてな・高殿」(台[臺]・擡[抬]・薹)

「もたらす」(胎・苔・颱・殆・怡・貽)

「会意形声字」(怠・駘・冶・飴・始・治)

音の変化 ダイ・タイ:台 タイ:擡・薹・胎・殆・怠・駘・苔・颱 イ:怡・貽・飴 シ:始 チ・ジ:治 ヤ:冶

うてな・高殿

擡[抬] タイ・もたげる 扌部

解字 「扌(て)+臺(意味③の物をのせる道具)」の会意形声。物をのせている台を手でもちあげること。抬タイは新字体に準じた字。

意味 もたげる(擡げる)。もちあげる。「擡頭タイトウ」(頭をもちあげる)「擡挙タイキョ」(①もちあげる。②人をひきあげる。)「擡眼タイガン」(眼をあげてみる。明確にする)

薹 タイ・ダイ・とう 艸部

ふきのとう(web雑記より)

ふきのとう(web雑記より)解字 「艸(くさ)+臺(意味⑤。すげ)」の会意形声。艸をつけて、すげの意味を確認した字。また。野菜などの花をつける茎の伸び出たもの。アブラナやフキなどの花軸や花茎。

意味 (1)はますげ。かさすげ。カヤツリグサ科の多年草。 (2)とう(薹)。野菜などの花をつける茎の伸び出たもの。「蕗の薹」(フキのとう)「薹とうが立つ」(①とうがのびる。固くて食べられなくなる。②さかりが過ぎる)「薹立ち」(花をつける茎が伸びること。)

もたらす

胎 タイ・はらむ 月部にく

解字 「月(からだ)+台(もたらす)」の会意形声。身体の中に赤子がもたらされること。みごもる・はらむ意。

意味 (1)はらむ(胎む)。みごもる。「受胎ジュタイ」「懐胎カイタイ」「胎児タイジ」「堕胎ダタイ」 (2)子の宿るところ。「胎盤タイバン」「母胎ボタイ」

苔 タイ・こけ 艸部

篆文(説文解字)

篆文(説文解字)解字 [説文解字]の字形は「艸(くさ)+治」の菭で「水衣・水青衣(同注)」とする。水青衣とは粋な解字だが、私は「艸(くさ)+氵(みず)+台(もたらす)」で、水(水分)がもたらす芽生えたばかりの草のような苔(こけ)と解字したい。現在の字形は氵がとれた苔になった。日本語の「こけ」は木毛に通じ、木に生えた毛のようなものの意。

意味 こけ(苔)。コケ類の総称。「蘚苔センタイ」(こけ類)「海苔のり」「苔茵タイイン」(こけのしとね)「苔径タイケイ」(苔の小道)

颱 タイ 風部

解字 「風(かぜ)+台(もたらす)」の会意形声。強い風をもたらす意で暴風雨をいう。現在は風を略した台を用いる。

意味 たいふう(颱風)。台風。海上に発生して島や陸地を襲う竜巻状の暴風雨。

殆 タイ・あやうい・ほとんど 歹部がつへん

解字 「歹(死)+台(もたらす)」の会意形声。死をもたらす恐れで、死のきざしがすること。

意味 (1)あやうい(殆うい)。危険。あやうくする。「危殆キタイ」(非常にあぶないこと)「疑殆ギタイ」(疑いおそれる) (2)ほとんど(殆ど)。おそらく。きっと。

怡 イ・よろこぶ 忄部

解字 「忄(心)+台(もたらす)」の会意形声。[説文解字]は「台イは説(よろこ)ぶ也」とし、「史記」にも「諸呂(呂氏一族)台(よろこば)ず」(太子公自序)と、よろこぶ意味がある。しかし、よろこぶ意味は台の音符字では他にない。私は台の、もたらす意が転じ、もたらされた物をよろこぶ意味になったと解釈したい。こころがやわらぐこと。心がなごみ楽しむこと。

意味 よろこぶ(怡ぶ)。やわらぐ。「怡顔イガン」(やわらいだ顔つき)「怡怡イイ」(なごやかに楽しむさま)「怡悦イエツ」(楽しみ喜ぶ)

貽 イ・おくる・のこす 貝部

解字 「貝(財貨)+台(もたらす)」の会意形声。財貨をもたらすこと。おくる意と、おくったものが残る意とある。同音の遺イと同じ構造の字。熟語は、のこす意がほとんど。

意味 (1)おくる(貽る)。人に財物をおくる。 (2)のこす(貽す)。「貽訓イクン」(先人の残したおしえ。遺訓)「貽範イハン」(手本をのこす)「貽悔イカイ」(悔いをのこす)

会意形声字

怠 タイ・おこたる・なまける 心部

解字 金文は「人が腰を掛けた形+以の古形+心」で、ゆったりと座っている心から、なまける意。篆文から、「台タイ+心」の怠タイになった。

意味 おこたる(怠る)。なまける(怠ける)。たるむ。「怠惰タイダ」(なまけてだらしない)「怠慢タイマン」「怠業タイギョウ」(ストライキ)「怠懈タイカイ」(精神がたるむ)

駘 タイ・ダイ 馬部

解字 「馬(うま)+台(=怠。なまける)」の会意形声。なまける馬で、うごきの鈍い馬をいう。

意味 (1)にぶい。のろい。駑馬ドバ。「駑駘ドタイ」(駑も駘も、にぶい意) (2)のどかである。ゆったりしている。「駘蕩タイトウ」(①駘はのどか、蕩はのびやかの意。②しまりがない)「春風駘蕩シュンプウタイトウ」(春風がふき、のどかでのびのびしたさま)

冶 ヤ 冫部

解字 金文の冶は非常に多く約30字あり、それぞれが異なる。代表的なものを3種挙げると、第一字(上)は、「刀+二(青銅の延べ棒2つ)+火(大とハ)」の会意。青銅の延べ棒2つを火で溶かして刀をつくること。第二字(下)は、「斜めの二(延べ棒2つ)+刀+牙口(牙邑=邪ヤの略体)」で、延べ棒2つで刀を作り発音がヤを表す。第三字(右下)は「刀+二(延べ棒2つ)+土(埜ヤの略体)」で、延べ棒2つで刀を作り発音がヤを表す。(第二・三字の解字は私見です。)

篆文の[説文解字]は「銷(とかす)也。仌(冫)に従い台聲。発音は羊者切(ヨアyoa)とし、延べ棒二本を仌に変え、発音を台(yoa⇒ya)にした。台の発音でヤになるものは他になく、[説文解字]の強引な造字である。現代字は冶ヤになった。金属を溶かして加工して製品を作る意味を表す。

意味 (1)とかす。いる。金属をとかす。「冶金ヤキン」(金属を溶かし精錬する)「冶鉄ヤテツ」「銷冶ショウヤ」(銷も冶も、とかす意)「陶冶トウヤ」(陶器を造り鋳物をいる。人材を養成すること)「冶者ヤシャ」(鋳物師) (2)とける⇒やわらかい意から、なよなよとしてなまめかしい意。「冶容ヤヨウ」(なまめかしい姿)「冶郎ヤロウ」(なまめかしい装いの男)(3)[日本]「鍛冶カジ」とは、かなうち(金打)の変音で金属を打ち鍛えて器物をつくること。「刀鍛冶かたなかじ」「鍛冶屋かじや」

飴 イ・あめ 食部

飴あめ(麦芽糖)の作り方(中国のサイト)

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=7966165226623931526

①小麦の種子に水をやり発芽させる。

②発芽麦をミキサーに入れて粉々にする。

③水分を多めにいれたご飯を炊き、鍋にうつし②の麦芽片を入れて混ぜる。

④暖かい所に数時間置くと糖化し液が多く出るので、布の袋にいれて絞る。

⑤しぼり汁を鍋にいれて加熱すると飴ができる。

解字 金文第一字(上)は「食(たべもの)+皿(うつわ)+異イの略体(異なる)」の会意形声。皿(うつわ)の中の以前と異なるものになった食品の飴。第二字は皿がなくなった「食(たべもの)+異イの略体」。ここで異イは異なる意と飴の発音を表す。篆文は「食(たべもの)+台(イ)」となり、イという名の食べ物であめをいう。飴の左辺は食と書いても可。異イと飴イは、上古音・中古音とも共通である。

意味 あめ(飴)。米・芋などの澱粉を麦芽で糖分にかえた食物であるアメ。「水飴みずあめ」「飴細工あめざいく」「飴煮あめに」「飴糖イトウ」(飴も糖も、あめの意。あまい)「飴蜜イミツ」(あめと、はちみつ。あまいこと)

始 シ・はじめる・はじまる 女部

解字 金文第一・二字(上下)は、「女(おんな)+司シborder="0"> (口は離れている)」の形声。司シは嗣シ(つぐ・よつぎ)に通じ女のよつぎで、最初に生まれた女の子・長女の意。第三字は「司の上部+以の古字+女」が使われている。篆文は「女+台シ」となり、説文解字は「女の初めなり」とし長女の意味とするが、清代になると[説文解字注]は「裁は皆衣の始めと為す」として裁縫で衣をつくり始める意とする。長女の意から、のちに物事のはじめ・はじまる意に転用され、始に意味の変化が起こった。字形は隷書を経て始になった。

意味 (1)はじめる(始める)。はじまる(始まる)。「開始カイシ」「始動シドウ」「年始ネンシ」 (2)物事のおこり。「始祖シソ」

治 チ・ジ・おさめる・おさまる・なおる・なおす 氵部

解字 「氵(水)+台(ジ・チ)」の形声。古くは山東省にあった川の名前。洪水で破損した堤つつみをなおしたことから、治チ・ジで水をおさめる意に仮借カシャ(当て字)され、さらに転じて、世の中をおさめる、病気をおさめる意ともなった。

意味 (1)おさめる(治める)。水をおさめる。「治水チスイ」「治山チサン」(洪水を防ぐために植林する) (2)おさめる。(治める)。おさまる(治まる)。乱れを正す。取り締まる。「治安チアン」 (3)国をおさめる。「政治セイジ」「統治トウチ」 (3)なおす(治す)。なおる(治る)。「治療チリョウ」「治癒チユ」(病気やけががなおる)「全治ゼンチ」

笞 チ・むち 竹部

解字 「竹(たけ)+台チ(=治の略体)」の形声、チは治(おさめる。治安)に通じ、治安(取り締まる)のため、竹の細い棒で相手を打つ笞(むち)をいう。

意味 (1)むち(笞)。罪人などを打つ竹のむち。「笞撃チゲキ」(むちうつ)「笞杖チジョウ」(笞の刑とたたく棒の杖ジョウでうつ刑) (2)むちうつ(笞つ)。「笞刑チケイ」(むちを打つ刑罰)「笞辱チジョク」(笞で打ってはずかしめる)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。