屋 オク・や 尸部

解字 尸シは「しかばね」および「人の坐ったかたち」の字であるが、建物を表す字では「やね」の意で使われることがある。篆文第一字は春秋・戦国時代の籀文チュウブンで、「尸(やね)+厂(片屋根)+至(いたる)」の会意。「厂(片屋根)+至(いたる)」は、「宀(たてもの)+至(いたる)」の室(へや)と同じ。それに尸(やね)が加わった屋オクは、室(へや)をおおう屋根、およびその建物を表す。篆文第二字は「尸(やね)+至(=室の略体)」で同じく屋根および家屋の意となる。屋を音符に含む字は屋根が「上からかぶせる・おおう」イメージを持つ。

意味 (1)やね(屋根)。「屋上オクジョウ」「屋台やたい」(簡単に移動できる、屋根をつけた売り台)「屋形船やかたぶね」(屋根の形をつけた船) (2)や(屋)。いえ。すまい。「家屋カオク」「屋舎オクシャ」(たてもの。家屋)「屋敷やしき」(家屋の敷地。大きな敷地をもつ家屋) (3)や(屋)。職業や商店の名につける語。「屋号やゴウ」「高島屋たかしまや」「問屋とんや」(卸し売りを扱う商店)

イメージ

「やね・いえ」(屋)

「上からかぶせる・おおう」(握・偓・齷・幄・渥)

音の変化 オク:屋 アク:握・偓・齷・幄・渥

上からかぶせる・おおう

握 アク・にぎる 扌部

解字 「扌(て)+屋(上からかぶせる)」の会意形声。手を上からかぶせて握ること。

意味 (1)にぎる(握る)。つかむ。「握手アクシュ」「握力アクリョク」 (2)自分のものにする。「掌握ショウアク」「把握ハアク」

偓 アク イ部

解字 「イ(ひと)+屋(=握。にぎる)」の会意形声。人と手を握り、人とかかわること。偓促アクセクに用いる字。

意味 かかわる。こだわる。「偓促アクセク」(偓は人とかかわり、促は人をうながすこと。人とかかわり人をうながし、休む間なくせかせかと仕事をすること。また、小さなことにこだわること)

齷 アク 歯部

解字 「齒(は)+屋(アク)」の形声。偓促アクセクの、イ(ひと)⇒齒(は)に替えた齷齪アクセクに用いられる字。偓促アクセクは、人が休む間なくせかせかと仕事をする意だが、齒のついた齷齪は歯と歯の間が詰まって狭い意から転じて、事が細かくせまい。些事にこだわってこせこせするさまとなり、偓促アクセクと同じ意味で使われる。

意味 齷齪アクセクに用いる字。齷齪アクセクとは、休む間なくせかせかと仕事をすること。また、小さなことにこだわること。「齷齪と働く」「齷齪することはない」

幄 アク・とばり 巾部

解字 「巾(ぬの)+屋(上からかぶせる)」の会意形声。上からおおったり、周りをかこんだりする幕。

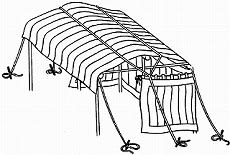

①

①  ②

②

①和漢三才図会の「幄」、屋根のまわりにひきまくをつけた形 ②「日本国語大辞典」掲載図の「幄」、屋根とまわりを幕でかこう。

意味 とばり(幄)。上からおおったり周りを囲んだりする幕で、てんまく・テント・ひきまくなどをいう。「幄舎アクシャ」(柱を立てて棟を渡し、上部と周囲に幕を張った仮の建物、上図②=幄屋あくのや・あくや)「帷幄イアク」(帷をたれまく、幄をひきまくの意とし、幕を張り巡らした陣営)

渥 アク・あつい 氵部

解字 「氵(みず)+屋(上からおおう)」の会意形声。水が上からおおうこと。つまり雨が多く、それによってものが潤い、つやがでること。また、雨で潤う意から転じて、恩恵の大なることをいう。

意味 (1)うるおう。うるおい。つや。「渥然アクゼン」(顔色のつややかなさま)「渥美アクビ」(つやつやして美しい) (2)あつい(渥い)。てあつい。「渥恩アクオン」(手厚い恩恵。厚恩)「優渥ユウアク」(優は豊か、渥は厚いで、恩恵をあまねく受けること) (3)[国]「渥美あつみ」(地名。姓)「渥美あつみ半島」(愛知県東南端から西へ突き出る半島)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 尸シは「しかばね」および「人の坐ったかたち」の字であるが、建物を表す字では「やね」の意で使われることがある。篆文第一字は春秋・戦国時代の籀文チュウブンで、「尸(やね)+厂(片屋根)+至(いたる)」の会意。「厂(片屋根)+至(いたる)」は、「宀(たてもの)+至(いたる)」の室(へや)と同じ。それに尸(やね)が加わった屋オクは、室(へや)をおおう屋根、およびその建物を表す。篆文第二字は「尸(やね)+至(=室の略体)」で同じく屋根および家屋の意となる。屋を音符に含む字は屋根が「上からかぶせる・おおう」イメージを持つ。

意味 (1)やね(屋根)。「屋上オクジョウ」「屋台やたい」(簡単に移動できる、屋根をつけた売り台)「屋形船やかたぶね」(屋根の形をつけた船) (2)や(屋)。いえ。すまい。「家屋カオク」「屋舎オクシャ」(たてもの。家屋)「屋敷やしき」(家屋の敷地。大きな敷地をもつ家屋) (3)や(屋)。職業や商店の名につける語。「屋号やゴウ」「高島屋たかしまや」「問屋とんや」(卸し売りを扱う商店)

イメージ

「やね・いえ」(屋)

「上からかぶせる・おおう」(握・偓・齷・幄・渥)

音の変化 オク:屋 アク:握・偓・齷・幄・渥

上からかぶせる・おおう

握 アク・にぎる 扌部

解字 「扌(て)+屋(上からかぶせる)」の会意形声。手を上からかぶせて握ること。

意味 (1)にぎる(握る)。つかむ。「握手アクシュ」「握力アクリョク」 (2)自分のものにする。「掌握ショウアク」「把握ハアク」

偓 アク イ部

解字 「イ(ひと)+屋(=握。にぎる)」の会意形声。人と手を握り、人とかかわること。偓促アクセクに用いる字。

意味 かかわる。こだわる。「偓促アクセク」(偓は人とかかわり、促は人をうながすこと。人とかかわり人をうながし、休む間なくせかせかと仕事をすること。また、小さなことにこだわること)

齷 アク 歯部

解字 「齒(は)+屋(アク)」の形声。偓促アクセクの、イ(ひと)⇒齒(は)に替えた齷齪アクセクに用いられる字。偓促アクセクは、人が休む間なくせかせかと仕事をする意だが、齒のついた齷齪は歯と歯の間が詰まって狭い意から転じて、事が細かくせまい。些事にこだわってこせこせするさまとなり、偓促アクセクと同じ意味で使われる。

意味 齷齪アクセクに用いる字。齷齪アクセクとは、休む間なくせかせかと仕事をすること。また、小さなことにこだわること。「齷齪と働く」「齷齪することはない」

幄 アク・とばり 巾部

解字 「巾(ぬの)+屋(上からかぶせる)」の会意形声。上からおおったり、周りをかこんだりする幕。

①

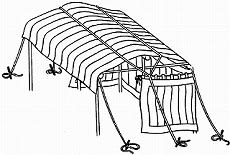

①  ②

②①和漢三才図会の「幄」、屋根のまわりにひきまくをつけた形 ②「日本国語大辞典」掲載図の「幄」、屋根とまわりを幕でかこう。

意味 とばり(幄)。上からおおったり周りを囲んだりする幕で、てんまく・テント・ひきまくなどをいう。「幄舎アクシャ」(柱を立てて棟を渡し、上部と周囲に幕を張った仮の建物、上図②=幄屋あくのや・あくや)「帷幄イアク」(帷をたれまく、幄をひきまくの意とし、幕を張り巡らした陣営)

渥 アク・あつい 氵部

解字 「氵(みず)+屋(上からおおう)」の会意形声。水が上からおおうこと。つまり雨が多く、それによってものが潤い、つやがでること。また、雨で潤う意から転じて、恩恵の大なることをいう。

意味 (1)うるおう。うるおい。つや。「渥然アクゼン」(顔色のつややかなさま)「渥美アクビ」(つやつやして美しい) (2)あつい(渥い)。てあつい。「渥恩アクオン」(手厚い恩恵。厚恩)「優渥ユウアク」(優は豊か、渥は厚いで、恩恵をあまねく受けること) (3)[国]「渥美あつみ」(地名。姓)「渥美あつみ半島」(愛知県東南端から西へ突き出る半島)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。